・harman/kardon CITATION23 海外'87 $700位/足跡'90頃 ¥122K

オークションで見なれないチューナーが流れていた。デザインはいかにも海外製品らしくシック&スマートで個人的には好み。

調べたら「足跡」にデータがあり12万クラスの超高級品だと書いてある。BLUESS氏のHPに調整記事があったので調整もできそうだと思って入札してみた。

出品コメントでは、本体のみでリモコン無、通電は確認済だが動作は未確認。まあ中古ではよくあるパターンだ。

ハーマンカードンというブランド名自体は聞き覚えがあったが、80年代に高級オーディオコンポを出していたのは知らなかった。当時海外ブランドで有名だったのはマランツとマッキントッシュ~非常に高価で庶民には手が出なかったので、回路を真似て自作という記事も流行っていた。

他の入札者もあまり人気では無かったと見えて高級機の割には安めで落札できた。

機能としては 5段バリキャップ+FINE TUNING、リモコン対応、回転式Tuneツマミが付き、ランダム16局メモリと豪華仕様。リモコンやTuneツマミ+FINE TUNING機能は、その後日本メーカでも採用されたので十分先進的な仕様だったと言える。この時代、リモコンやメモリは高価だったのでさすが高額機の面目躍如。

5段FEなので同時期のライバルを ST-S555ESX 辺りと考えると、歪率等の仕様はソニーの方が全般に上だ。しかし海外は細かいSpec競争する風潮はないようだし、私も歪なんかは一定レベル以下なら意味がないと思ってる。KT-80の開発者も書いていたが、人の耳ではようやく3%程度の歪が検知できるかどうかのレベルらしい。目標仕様としても0.5%程度のSpecであれば十分だろう。

SNも測定条件が不明瞭でメーカが違うと比較はかなり怪しい。10dB違うとさすがに差があるだろうなという程度だ。一応の目安としては80dBが高級機の水準、並でも75dBは欲しい。ただし最後は無音時の静寂感で判定する方が現実的だろう。

あと音質に効くSpecとして Separationが音場の拡がりを決める重要な数値で、上級機としては50dBが基準。大体は最高値で表記されており周波数で変わる(昔は別途記載されてた)ので主要帯域で40dB以上を確保するための値だ。実際Sep≦40dBのチューナーを50dB級と切替試聴すると音場が狭くなるのが判る。逆に60dB級と比較しても私には判別不能。聴き分けられる耳を持ってる人なら意味があるかも知れないが。まあ高Sepが測れるのはノイズが少ない事が必須条件なので優れたチューナーである事は間違いない。

これまで多数テストした印象として、日本の一部メーカーではオーディオ機器のSpecは保証値でなく試作時の最高値で記載されていたのでは、という疑いを持っている。オーディオは世界的に統一された規制機関もなかったからいい加減だったのだろう。評価メディアも基本的に宣伝を貰う立場だったから煩い事は言わなかっただろうし。

なお足跡では発売時期='90年頃という記載だが、海外では'87年 $700という記事があったので多分そちらが正しいと思う。ペアとなるAMP:Citation22 も'87年発売と言う記事があったし。足跡のデータも間違いというより日本で'90年に¥122Kで販売されてた資料を見つけたという意味だと思う。

本機はやはりマイナーだったと見えて高額機の割に国内レビュー記事は検索で見つからず、当時の評価は不明だ。AMPは高評だったようだが。

なお検索してたら'81年の Citation XX アンプは日本(新白砂電機)で設計製造してたという情報を見つけた。特殊な業界の闇か。'85年には創業者がブランドを買い戻したという情報もあり、本機がどうだったかも不明。

海外のReviewでは、FM局が近接してる場合の選択度が高いと評価されていた。日本ではほとんど意味のない機能だが、多局化が進んでいた海外では重要だったのだろう。

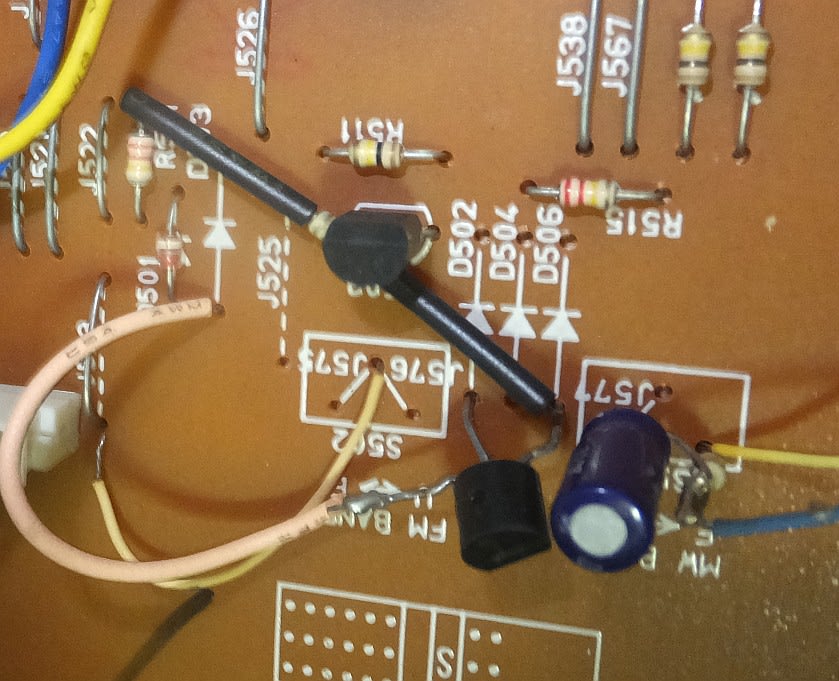

到着直後ONしてみたら周波数表示が点灯しなかった。実は出品時に通電確認と書いてあり選局ボタンの点灯写真はあったのに「周波数パネルの点灯写真が無い」のが不自然だったので、半ば予想してた。嘘はつかないが問題点を黙ってるのはオークションではよくある話だ。残念ながら。

BLUESS氏の記事から多分 TX-900と同様の背後照明タイプらしいのでバックライト電球が切れてるだけだろうと推測していた。外からライト照射すると反射で何とか数字が読めた。その状態でツマミを回すとtuneできて正常な音が出ることが確認できた。基本回路は正常という事で一安心。

初期状態は高周波数側で少し感度が低いが、音は特にノイズもなくクリヤ。時々Muteに引掛かって音切れするので少し調整はズレてるようだ。局メモリは動作正常。ボタンは少し接触悪いが何度も押したら一応反応する。

カバーを開けると部品がびっしりで一見してマジメそうな作り~さすが高額機という印象。

取りあえず周波数(f)が読めるようBLとしてLEDを設置。電球にはDC13.9V(開放時)が掛かっていたので R入り12V 照明用LEDがそのまま使えた。しかし一般照明用だと暗くて少し離れると判読困難なので、一通り調整した後 TX-900と同じ 3chip 高輝度LED に交換した。これでも数字が緑色なので遠方視認性は高くない。海外では鑑賞時の邪魔にならないように目立たないデザインが好まれるらしいから仕様と考える事にした。

ブラックボディに緑照明、選局ボタンも8個×2段でボタンの上下が別々に光るので I/F的にも判り易い洒落たデザインだ。

調整時、ツマミでtuningしてると勝手にfが戻ってしまう現象が頻発した。本機にTuneボタンはなくツマミだけなので、狙った局に合わせるのに苦労した。最初回路の故障かと疑ったが、どうやら回転軸が歪んでしまっているため任意位置で止まらない事が原因らしい。恐らく運搬中にツマミの所をブツケたのではないだろうか。

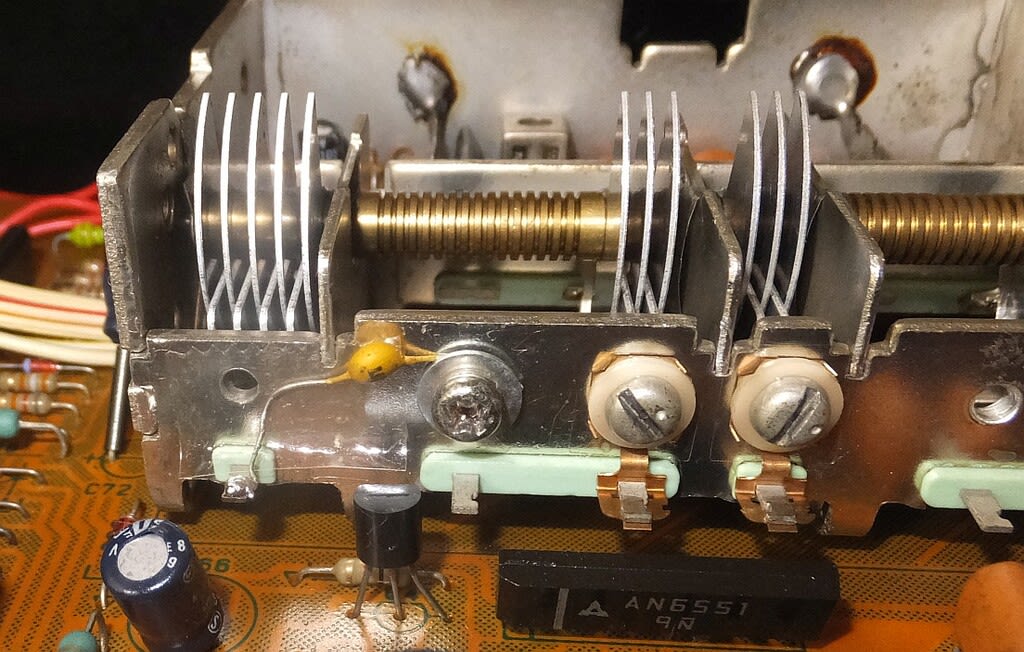

このツマミ軸にスリットが蒸着されたガラス円板が固定され、回転で光を遮ることでパルスを出してエンコードする至極マジメな構成と推定。当時ロータリーエンコーダなんて部品はなかったので一から作ったのだろう。全体にガッチリ固定されてるみたいで下手に分解すると傷つける恐れもあったので軸の修正はパスした。何度かトライして周波数を合せ、一旦メモリしてしまえばツマミを触る必要はないので実用には支障ない。

BLUESS氏の記事に従って調整したが、本機は計測用のTPが無くICのピン電圧を測る必要がありICクリップを挟むのに非常に神経を使わされた。量産性を全く考慮していない設計だ。点検口もなく、壊れたらリアパネルも外さないと基板が裏返せない構造。フロントパネルの組立においても ST-J75に似て接着部品が多く、最初から量産してコストを下げようと言う発想は無かったのかも。

調整した結果、感度は少し改善し、Sepも50dB以上確保できた。

FINE TUNINGの調整は、正規の発信器もないし日本では通常使う必要もないので左右の変化が対称になるよう適当に合わせた。

試聴を始める。電源ON後、数秒でMuteが外れるが当初は音が非常に歪んでいて、1分以上経ってまともな音になる。熱設計が悪いのか部品が劣化してるのかは不明。まあウォームアップすれば良いだけ。

安定後の音はシットリ系でレンジも広く確かに良い音。クラシックによく合う印象。ソニーの555ESと非常に似た雰囲気。切替比較すると細かい音の出方は異なっているが、ほとんど間違い探しのレベル。

f特は19kHzのdipも無く24kまで素直に伸びてる。多分クォドラチュア検波だと思われるので音は響が多め。ひろくんには不評かも知れないが私は気にならない。

しかし12万円の音はとんでもなくスゴイかもという私の期待は外れた。つまり音質だけで言えば 555ES(82年 ¥65K)~333ESX(86年 ¥49.8K)の方が高CPと思える。

ただソニーのES/ESXと同等という事は十分最上級のFM音質と言える。Spec上は SNやSep値がソニーよりかなり低いのだが、実際私が聴いた印象では静寂感も十分だし音場も広く ESに負けているとは思えない。歪率は人間には判別不能で意味が無い。メーカ、特に国が違うと単純なSpec比較は当てにならないという事だ。

大体こんな高額機を買う層は同社のAmp:Citation22(22万円)とセット購入だろうからハーマンカードンを選択した時点で CPなんて発想は持っていないと思う。

そもそもブランド品というのは単にSpecが良いだけでなく、全体の仕上げ=デザイン・部品のグレード・出荷時の調整、等に拘っている点に価値があるのだろう。

電球切れは仕方ないとして、入手時から音はクリヤに出た点から見ても長期安定性は優秀であり、上質な部品が使われていたと考えられる。調整用のTPが無い点も特定の技術者が責任もって調整するようなシステムだったのかも知れない(やや疑問だが)。

庶民的な発想で言えば、ソニー初め日本製品のCPは非常に高かったと考えるべきで、超高額製品は庶民感覚とは無縁のブランド品だと割り切るしかないな。

その後しばらく微調整しながら使っていて 3端子レギュレータ(78M05)がかなり熱くなるので小さいHS付けたり、色々いじってたら、電源が入らなくなった。ハンダクラックが入ったかと思い、メイン基板を裏返して P-Trや3端子の周辺のハンダを盛り直してみたが直らず。

フロントパネルを外して電源SWの抵抗を測っても異常なし。考えると本機はリモコン対応の為、オフ時でもロジックICに電圧が供給されておりパワーオンは電子回路で行っている。そこで電源周りの電圧を計って追跡したら 78M05に繋がる抵抗の所で電圧が途切れてる事が判明。抵抗の帯は{橙灰黒赤 白}で多分39Ωのヒューズ抵抗と思われる。ヒューズ抵抗は見た目では異常が判らないので非常に厄介だ。

さてヒューズ抵抗は手持ちがない。普通の抵抗で代用するとして、ついでに 3端子の消費電力を下げる狙いで大き目の抵抗をパラ接続して両端電圧から電流を計測してみた。1kΩを置くと17mA位流れて LEDが点灯、220Ωで53mA、100Ωで93mA、50Ωで96mA、となった。220Ωでも動作するみたいだが、電流が飽和に近い100Ωをハンダ付けした。これで電源ONは正常化し、78M05は50℃位に下がった。一方抵抗はメチャ熱~多分90℃位か。でも1W抵抗使ったので消費電力的には問題なかろう。78M05出力=5.06Vで正常だ。その後一年以上使っているが特に問題は起きていない。設計者は意味があってヒューズ抵抗にしたのだろうから人にはお奨めできないが。

(オマケ) FM検波方式による音の傾向を分析した記事があった。

おおまかな傾向(はやにさく)

https://minkara.carview.co.jp/userid/179706/blog/45565537/

レシオ検波

・FM放送開始=チューナー登場の頃からある、エントリー~高級機

・音が滑らか

・解像感がある

・音像感が良い

パルスカウント検波(Accuphase DGL検波もこの一種)

・76年から80年代半ばの中~高級機(Accuphase DGL検波は2010年頃まで)

・透明感が高く、爽やか

・解像感がある

・聴感のS/Nが良い

・独特の浮遊感がある(特にTRIO/KENWOOD)

PBLD(パラレル・バランスド・リニア・ディテクター)

・70年代半ばから末のPIONEER機、海外はMcIntoshのみとか?

・透明感がある

・解像感がある

クォドラチュア検波(VictorのPTL検波もこの一種)

・70年代半ば以降、初期には高級機もあるがほとんどエントリー~中級機

・カマボコ特性

・柔らかい音

・解像感甘い

PLL検波

・80年頃から90年代末の中~高級機

・クリアでメリハリのある音

・解像感が高い

・聴感のS/Nが良い(性能値としても良い)

・他方式と比べて音が重く感じる

ひろくんの記事とも概ね符合するし、私の印象でも、聴いたことないPBLD以外はほぼ的確な指摘と思う。ただし回路だけでなく部品のチョイスと調整次第で音は大きく変わるのでどの回路が絶対高音質とは言えない。

最近では高周波信号をデジタル化して直接音声情報に変換するような1chipラジオIC=DSP(Digital Signal Processor)もある。省スペースで無調整化できるので小型コンポ等で使われているようだ。こうなると調整の余地がない。ICの出来次第か。私が調べた範囲では SNが80年代高級チューナーより劣る物が多く、現状では趣味オーディオの対象にはならないだろう。

(追記)

最近PBLD機が入手でき、聴いてみた所、確かにパルスに近い解像感と少し柔らかな音色で優秀性が確認できた。回路が大掛かりになり低コスト化が難しいので廃れてしまったのかな。採用されてるのは上級機だけで音質もPioneerの個性が強く出てるので純粋な回路技術としての比較は難しい。

なお個人的には回路以上にメーカーの個性的な音作りの方を基準に選択した方が、自分の好みに合う機種を探しやすいと思える。趣味の世界だからこれもどの方向が正解とは言えない。実際暫く聴いてると細部の違いを意識しない限り上級機はどれも十分イイ音と感じる。普通に使うなら'83年以降の製品の方が高域ノイズが抑えられてる様なので聴き易いと思う。

個人的な感想(偏見)では、

KENWOOD/TRiOは、質実剛健的で響きは保った上で透明な音色,少し堅い印象もある

SONYは、しっとりした音色で僅かに重低音ブースト傾向

Pioneerは、明るい音色で中高域は分離明瞭,低音は重く長めに響く音作り

Technics/Panasonicは、クリヤで全般に不満が出にくい音作り=個性は薄い

Victorは、引き締まった低音で音楽が弾むような音作り

SANSUIは、真面目でドッシリ系の音作り

ONKYOは、線が細く高分解でクリヤな音作り

YAMAHAは、シルキーな高域が特徴的…1台だけの印象だが世間評価とも合う

他は、サンプル数が少なく機種毎に音傾向が異なったりして判断保留

といった感じだろうか。まあ各メーカー少数の“中古品”を聴いただけなのでどれだけ当たってるかは不明だが、私にはメーカーの個性の様なものが確かにあると感じられた。アンプやスピーカでも似た傾向が感じられたし。

但し同メーカーでも機種によって音色が違っている例もあるし、低価格機ではコスト優先で音作りまで拘ってる余裕なんてないだろう。品種や時期によって技術者が違っていれば音の傾向も変わってくるだろうし、もしかしたら音色的な観点で作っていない~Spec第一で作ってる所もあるかも知れない。

それでも大きな傾向としてメーカー独自色がハッキリ感じられる製品の方が人気が高かったのではないだろうか。

世間では玉ねぎを切ると涙が出るとよく言われるが、みじん切りしても私は結構平気なので違和感があった。そこで科学的に検証してみる。

※なお、食品学や医学は専門外であり験証する設備も能力もないので今回の内容は推測が多く科学的正確性は保証できない。個人的には大体整合取れてると思うので自己満足レベルかも。

ネット検索すると涙の原因は、

「玉ねぎに含まれる硫化アリルという成分が気化して目や鼻の粘膜を刺激するためで、硫化アリルは、玉ねぎの細胞が壊れることでアミノ酸と酵素が反応して生成される揮発性の物質です。この物質は粘膜を守るための自然な体の反応として、涙や鼻水を引き起こします。」

と出てくる。

さらに下記の様な対策がリストアップされていた(Google-AI要約)。

・玉ねぎを冷蔵庫で1時間、冷凍庫で15分程度冷やす。温度が低いと硫化アリルが飛びにくくなります。

・切れ味の良い包丁を使う。切れ味が悪いと細胞が押しつぶされ、硫化アリルが放出されやすくなります。

・玉ねぎを水に浸けておく。原因となる物質が洗い流されます。

・繊維に沿って切る。繊維と垂直に包丁を入れると細胞が破壊されやすくなります。

・素早く切る。硫化アリルが揮発する前に切れると涙が出にくくなります。

ここだけでも科学的に検証すると、既に疑がわしい記述が見える。

Wikiによれば、硫化アリルは常温で液体。沸点138℃であり瞬間的に「気化」するとは思えない。気化(揮発)するには気化熱=エネルギーが必要だし化学式 C6H10S なら明らかに空気より重く拡散も遅いはずだ。まあ表現のあや程度とも言えるが、いい加減な用語使用は混乱の元なので科学者は拘りを持つ。ネット情報はAIと言ってもこの程度の科学レベルで記述されてるので鵜呑みは危険という証拠でもある。

私が想定する過程は、玉ねぎを包丁で切る際に細胞に圧力が掛かり細胞壁が切れた瞬間に流化アニル等の液体成分が内圧で吹き上がり微粒子(ミスト)化して空気に乗って暫く漂う。そこに顔を置いていれば目や鼻にミストが付着してその刺激で涙が出るという流れだ。

ならば対策として考えられるのは2点。

①流化アニルの噴出量を減らす

②流化アニルのミストからできるだけ顔を離すようにする

だけだろう。

先のネット対策は主に①の噴出を減らす効果を狙っていると思われる。

・玉ねぎを冷やす、凍らせると細胞質が硬くなって切る時内部から成分が噴出しにくくなると推定できる。

またAI要約には出てこなかったが、レンジで加熱すると良いという説もあり、これは熱が細胞壁を柔らかくするので低圧力で切れるようになると推定。

どちらも有効だとしても事前準備が必要で手間がかかる。

・切れ味の良い包丁が有効なのは正にその通りだが、包丁以上に、切るテクニックへの言及がないのがオカシイ。

物を切る時は刃を直角でなく斜めに滑らせて切るのが常道。料理を続けていればいずれ身につくテクだが、素人は論理的に考えながら身に付けた方が早道。リンゴの皮むき等で刃先を真っ直ぐでなく進行方向斜めに置いて斜め上下に滑らせながら切ればずっと滑らかに切れる事が実感できる筈。どの程度傾け滑らせるべきかは体験で身に付ける。同時に手を切らないように刃の進行方向には指を置かない様に保持する事も意識して覚える。

玉ねぎを切る時も同様で、上から真下に押すのではなく前に滑らせながら刃を押し下げていくことで低加圧で細胞を極力つぶさない様にカットでき、流化アニルミストの発生も減らせる訳だ。

なお切れ味の良い包丁は有効だが、同時に切れ味の良すぎる包丁は非常に危険性が増す。

現代ではステンレス包丁の方が一般的と思うが、それに対し鋼の包丁は抜群に切れる。私も「関の孫六」を1本持ってるので使ってみるとステンレスよりスッと滑らかに刃が入っていく。ただ使ってるとうっかりミスが続発。ステンレス包丁は刃に指を当てても前後に動かさなければそうそうは切れないが、鋼の包丁は置いただけで指先がスパッと切れる。実際に何度も切ってしまい素人が使う道具では無いと自覚して常用は止めた。現在では塊で買ったパンをスライスする時だけ使っている。柔らかいパンはステンレス包丁だと斜め切りしても切断面がガタガタになるが鋼だとほぼ平面で切れる。威力絶大。とはいえ塊パンは高級品で滅多に買わないため使用頻度は極低い。あと鋼はすぐ曇る(極薄酸化膜で滑り抵抗が増え切れ味が落ちる)ので使用前後に研磨が必要なのもちょっと面倒。ただしよほど放置して錆が出てなければ砥石でなくメラミンスポンジで擦れば間に合う。ステンレス包丁だって肉を切った後は側面に油が付着して切れ味が落ちるのでメラミンスポンジでこまめに拭き取る手入れが必要だ。

・玉ねぎを水に浸ける対策は、有効成分も流す事に繋がるのでお勧めしない。辛みを抜くためにやるならアリだけど。

・繊維に沿って切るかどうかは料理によっても変わるし、みじん切りはできない事になってしまう。

・素早く切るという対策は具体性が見えない。良い包丁+テクで慣れてくれば自ずと速く切れるようになります。順番が逆。

さてネットの対策には②の方法に触れたものがないのが不思議。実際、単に顔を玉ねぎから極力遠ざけて切るだけで、ほとんど涙は出なくなる。実に簡単。

玉ねぎ上方にミストが噴き上がっている様なイメージを持って、そこには近づかない様にするだけ。決して切る時に真上から覗き込んではイケナイ。

腕を伸ばして遠目で見ながら手の感覚で切っていく。それだけでOkだ。ただ最低限斜め切りはマスターし、逆の手をガイドとして少しずつずらして薄切りしていくスキルは身に付ける必要がある。極論すれば、涙が出るのは余程の素人だけじゃないかと思える。

もしかしたら 玉ねぎ=涙を流すヒロインの健気さ を演出するための虚構用のネタとして広まったのかも知れないな。どうなんだろう?

私も過去の時点で今回の様な科学的分析をしてた訳ではなく、顔を前に出すと刺激性の香りがするので本能的に回避を身に付けたと思う…大昔すぎて記憶はないが。

むしろ、こんな単純かつ確実な対策がネット検索で出てこない方が謎だ。

流化アニルのミストが玉ねぎ上方に滞留していると考えると、切る時には換気扇を回して顔から遠ざかる方向の気流を起こしてミストが間違っても顔の方へ流れてこないようにする策も有効なハズだ。玉ねぎ1個程度の量なら敢えてやらなくても大丈夫と思うが、敏感な人は試してみる価値はある。

流化アニル同様、目に見えなくても香りがあればそこには必ず化学物質が存在する。現代人なら知識としては知ってるはずだが、現実には無頓着な人が多いと思われる。だから「香害」という言葉が生まれたのだろう。

化粧品や香水等を本人は良い香りと思っていてもを他人には刺激的な臭いになる可能性もある。インドールやスカトールは濃度で印象が大きく変わる例であるが他の香り成分も多過ぎれば不快に感じる人が出てくるのは当然だ。

香りを身に付ける=化学物質を周囲に撒き散らしているイメージを持てば、人に配慮する事も必要だと理解できるのではないだろうか。

「糞のニオイ」を薄めると「ジャスミン」になる…最新研究でわかった「おいしい食べ物と香り」の知られざる関係(PRESIDENT Online)

https://president.jp/articles/-/85967?page=2

なお水中メガネを掛けても刺激は鼻や口からも受けるので駄目である。さすがにネット情報でもこれは対策候補に入ってなかった。

ちなみに、斜め切りは手前に引いても同じ効果になるが、力のベクトル的にミストが手前に噴き上がる可能性が増すので玉ねぎの場合は押しながら切る方が無難であろう。

刃を斜めに滑らせると切れ味が良くなる=抵抗が小さくなるという原理は、刃の断面の絵を書いてみれば斜め方向では先端角が鋭くなるから自明だろう。同じ仕事をするなら経路が長い方が力は小さくて済むというエネルギー保存則からも証明できる。この辺は絶対学校の授業で出てるよね。

余談)この原理を応用してT字剃刀を斜めに滑らせるとかなり長く使えるのだが、メーカの仕様外なので危険性は増す。極端な話、真横に滑らせれば確実に皮膚が切れるだろう。あくまでも自己責任の範囲で。

最近の替刃はやたら刃が増えて割高だから生活防衛で私は活用してる。大体3枚刃以上の刃なんて現実にはとんど効果が無いと思う。2枚刃までは有効と思うが、これも気のせい程度かも知れない。人間の顔は凹凸が複雑だからどんな剃刀でも何度も方向を変えて剃らねば剃り残しは無くならない。そして僅かに残ってても気にしない事が一番。完璧は疲れるだけ。

少なくとも刃を何枚載せようが剃った直後に反動で髭は僅かに伸びるので、一回で剃り残し無しなんてシェイバーCMは100%嘘です。ま、CMに真実を期待するのは元々無理だけど。

今回は私が実際使ってみて生活に役立つと思う物を紹介しよう。実は使う人が少なくて廃番になってしまうと私も困るから敢えて宣伝だ。金貰ってる訳じゃないし、ステルスでもないから問題ないだろう。

・レトルトパウチ絞り

これも元々はネット情報から知った物なのだが、今検索すると元情報に似たネタすら見つからない。何でだろう。

ネットで得た情報の中でも実生活で一番利用頻度が高くて役立ってるので、オリジナル発見者にはこの場で謝意を表明したい。

さて、実物は写真左側のように、月めくりカレンダーの金属製留め具部分を中央部で折り曲げただけの物である。引っ掛け穴の為に金属が切れてる所でキレイに曲げられる。

この棒の間にレトルト袋を挟んで引っ張れば中身が本当にきれいに絞り出せる便利道具になる。片方が閉じているので逆側を片手でしっかり押さえ、もう一方の手で袋を引っ張れるのが合理的。長さ的にも大抵のレトルトを丁度挟めるので漏れがない。

注意点としては一回曲げた後、何度も曲げ伸ばしすると金属の脆性疲労で折れるので、写真の様な角度のまま保存しておけば長く使える。

金属の曲げ部が丸くなっている所が絞る時にテーパーとして働くので残留物がほとんど無くなる位にキレイに絞り出せる。

金属はコの字形に曲げると強度が非常に上がるので棒が歪みにくい点もキレイに絞れる事に役立っている。さらにコの字の間には紙が挟まっているので強く握っても潰れる心配はなく適度な弾力もある。まるで狙って作ったのかと思わせられる。

指だけ、または箸を使って絞った場合とは圧倒的な差が出る。なお最初は指でザっと出して、残り少なくなった所で挟んで絞った方が作業はしやすいと思う。

この道具はレトルトだけでなく小袋やチューブに入った調味料等を絞り出すのにも有効で利用範囲が非常に広い。挟む場所や力の掛け方は対象ごとに最適点があるが、やってみれば何となく解ると思う。歯磨き粉チューブ等もこれで絞れば数回は余分に使える。私的には一番生活の役に立ってるネット情報だ。

日本だけでも毎日百万袋(人口の1%)ぐらいが使われていると仮定し、残留1gなら100万g=1tが使われずに捨てられている勘定だ。可燃ゴミで捨てれば焼却時に余分なエネルギーも必要になるし、何より勿体ない。正にエコに役立つ小道具だ。

しかし残念ながら近年は金属製留め具のカレンダーはほとんど見なくなってしまった。分別がうるさくなって金枠だけ切り離して不燃物で捨てなきゃいけないのが面倒だからだろう。よって現在では入手困難なのが難点か。もし見かけたら捨てないでkeepしよう。私が元ネタを見たのも20年ぐらい前だったろうか。それ以来金枠は捨てずにストックしてある。

汚れたら水に漬け置かず(紙が溶ける)金属部を濡れ布巾で拭いてすぐ乾燥させれば非常に長く使える。

紹介が遅くなり過ぎたかな~という感じだが、もしかしたら百均なら似た物を開発してくれるかも知れないと勝手に期待しておく。

実際同じ用途と思える「レトルトしぼり」(写真右側)が百均で売ってたのでどんな具合かと買ってみたが、長さが短いしピッチリと挟めないので全然絞り取れなかった。正直ゴミ。何か巧い使い方があるのだろうか?少なくとも私には解らなかった。

それにカレーの具等、固形物があると結構抵抗が大きいので、プラスチック製では強度が低くて絞り切れないと思う。製品化してる位だから需要はあるのだろう。ぜひカレンダー枠の復活を。

他に検索したら「レトルトトング」という製品も見つかった。ただ使用例フォトを見る限り支点の逆側を掴む構造になってないので力が入りづらいように思える。実際使ってないので性能比はコメントできないが。

・真空パック

これは最近百均で見つけて使ってみたら非常に優秀だったので紹介。

食品類を真空に近い状態で保存すれば劣化が少なくなる事は自明で、関心は持っていたのだが、これまでの真空パック用品は数千円のポンプと数百円の袋の組合せで二の足を踏んでいた。

最近百均で見つけ、早速使ってみたら非常に優秀で、1週間以上気密が保たれ、肉やハムが最後まで変色せず使えて感心した。

なお真空パックに不向きな食品もあるので、その点はご注意を。食材の向き不向きは検索すれば色々例が出てくると思う。

ただし使用法の説明が貧しいのが百均製品の弱点。参考はパッケージフォト位だが、ポンプのゴムカバーを付けた状態で写っている点が大問題。

私も最初カバー付きの状態で使ってみたら全然真空に引けなかった。隙間から空気が漏れてると推測。裏の説明書き(老眼殺しの小ささ)にもカバーに関する記載はない。これでは欠陥品だとして使用を止めてしまう人が多いのではと危惧する。じつに勿体ない。

色々試した所、正解はポンプのカバーは外し、水平な場所に袋(特に逆止弁周辺)を置いてポンプの底面を逆止弁にピッタリと当てて隙間が開かないようにポンプを押さえながら10回も引けば十分真空になった。10回引いても袋が萎む気配が無ければ、どこかで漏れている。チャックがしっかり閉まっているか等をチェックすべし。

真空引きの前段階で二重のチャックをしっかりと閉じておくことが当然重要なポイント。指だと力が掛けづらいので閉じる為の部品も入っているのは良心的。このチャック部にゴミが挟まるのもよくある気密トラブル。粉物は要注意だ。

この逆止弁はどういう構造になっているのか詳細不明だが、非常に薄くて収納時に邪魔にならない点も優れている。多分フィルムが曲がると気密が壊れると推測できるので、逆止弁周辺には物を入れず平らにしておくことが真空keepに必要なのだと思う。注意書きにある様に点線部より上は物を入れないようにすればOKだろう。

電動ポンプだと収納に困るが、小さい手動ポンプは引出に放り込んでおけば良いので楽だ。なお収納時には先端が傷つかないようカバーをしておく事が必要。

私が使った限りでは袋は洗えば何度も使えそうだが、洗って十分乾燥させないと菌が繁殖する可能性があるので、あくまで自己責任で。

欠点という程ではないが、開ける時にパッチン部が非常に硬いので少し苦労する。チャック上部をもう少し長くしてくれると更に使い易くなると思う。

真空保存は食品ロスを減らせるのでエコかつ経済的だ。廃番にならない様に敢えて宣伝する。

・COBヘッドライト

前回百均の単灯式のLEDヘッドライトを便利だと紹介したが、多連COBの物も置いてあったので試してみた。

6灯あって広範囲・連続的に照射されるので周辺が見渡しやすい。単灯より薄型軽量にできてるのも頭の負荷が少なくて良い。

だが実際使っていると電池の減りがやけに早い気がした。で、消費電流を実測してみたら

単灯型:4.5V時 0.12A

COB型(明/暗/点滅切替可能):4.5V時 明=0.37A, 暗=0.07A だった。ちなみに 4.2V時は 0.30Aと0.06A

だった。

確かにCOBの明だと消費が大きいので長持ちしない事が確認できた。単4のNiH充電池は800~900mAhが主流なので0.30Aだと連続3hしか保たない計算だ。災害時には短すぎだろう。

ただし暗でも明よりかなり暗いものの暗闇を歩くのには十分役立つから、通常暗で使い、よく見たい時だけ明にするような使い方をすれば防災用としては単灯より有効かも知れない。

と言う事で停電対策としてお奨めしておく。

ただ単灯の方が中心部の明るさは上のようで、調整用には単灯が有利という結論になった。

前記事の後、OSの異なるネットブックが格安で出品されてて、どちらも起動確認済と書いてあったので現在でもNetbookが実用に耐えるかどうか確認の為に落としてみた。外装に大きな汚れが付いてたためか安く落札成功。汚れは丹念に清掃したらかなりキレイに出来た。出品時の汚れは入札に大きな影響があると思うが、出品者も意欲が薄かったようだ。

・Acer Aspire One 532h-CBK123G '10.4 ドコモSIMモデル Win10 32bit 更改済

Spec:メモリがDDR2である以外は 533とほぼ同じ。ドコモSIM内蔵モデルなのでビジネス用だったと思われる。状態は電池が劣化してる以外は全体的に良好で、封印シールも破れてなかった。

到着時確かにWin10起動したが異常と感じるほど重く、起動後もクリックしてメニューが出るのに10秒位かかる印象でとても常用する気にならない。

設定で軽くしようとかなり頑張ったが、タスクマネージャで見るとCPUが常時100%に張り付いてる状態で完全な力不足。CPU&グラボの交換が必要と思われるが Netbookでは無理。

533をW7Sで使ってる限り十分軽快なので、Netbookは XpかW7で使うしか無さそうだ。

MS Updateも機能するが、通電のまま一晩放置して完了するかどうかという感じで遅すぎる。当初の20H2から22H2に更新したが、何度もフリーズして大変苦労した。とても毎月のupdateはヤル気にならない。

状態が良かったのも恐らく前ユーザがW7SからWin10に更新したもののあまりに重すぎたので速攻で売却したからだろう。ビジネスでは W7に戻して使う訳にもいかないし。

なお、奇妙な点として Key{5|7|9|x|c|b|,|-}を押すと余分なコードが加わる異常があった。他のキーでは問題ない。文章なら後から削除できるがパスワード入力等では大きな不都合になる。デバイスマネージャーにエラーは出てない。Win10のドライバが不適合なのか Key回路が壊れてるのか?こんな現象は検索してもヒットせず原因不明。文章入力仕事には耐えないが、スペアナは基本マウス操作なので大きな支障はない。

あと本機でW10の設定を変更しようとするとボタンが画面の下にはみ出て見えない事が多々あった。対応するにはタスクバーを自動で隠す設定にした上で画面スクロール機能も駆使する必要がある。W10は既に狭い画面を見捨ててる訳だ。CPUパワー不足だし、多分SSD換装してもW10での利用は無理筋だろう。

出荷時のW7Sに戻せば十分使えると思われるが、機能的に 533とほぼ同じで面白味が無いので放置。バッテリだけ533に流用。

次に、主原因がCPUなので無駄とは思ったが、一応メモリを2GBに交換してみたら画面が全く出なくなった。メモリを戻してもダメ。そのメモリを他のPCに挿すと正常なので、何度か挿し直したら復活した。メモリスロットの接触不良が原因と思われる。ネットブックは安い部品が使われてるからコネクタも甘いのだろう。

丁度ASUS X101Hと同じ症状で、このことから X101Hも復活できたので怪我の功名となった。

2GBにしてもやはり重さは変わらず。スペアナは起動して一応使えたが、他機に比べて画面書換(fps)が少なく、OSに完全に足を引っ張られている。ほぼ同設定で D150(Xp)のfps=64に対し 532(W10)だとfps=12~20が限界。予備実験機として保管へ。

・HP Pavilion 10-e021AU TouchSmart '14.2 Win8.1 64bit

Spec:10.1型(1366x768)TN液晶/タッチ対応 AMD Dual-Core A4-1200/1GHz/2コア=FANレス メモリ2GB(DDR3L/オンボード) HDD500GB AMD Radeon HD8180 HDMI端子 USB3+USB2*2 SDカード 11n/100base-T ACアダプタ=19.5V*2.31A

複合オーディオ入出力(要変換アダプタ;HPはCTIA型,MICはモノ)

起動確認済というコメントだったが ACアダプタは付属せず。Topland汎用アダプタにHP対応もあるから大丈夫と思ってたが、コネクタはφ4.5で中心ピンが極細の特殊タイプで適合せず。調べた結果、HP製 ACアダプター 変換ケーブル(7.4mm×5.0mm⇒4.5mm×3.0mm)を購入してHPコネクタと繋いで起動できた。しかし複雑な構造の割にコネクタを触ると頻繁に接触不良が発生する。そもそも中心ピンが細すぎて見るからに弱そうなコネクタを何で採用したのか疑問。バッテリが完全に死んでるので接触不良でOSが即落ちるため非常に危ない。何度も充電を試みたが、Biosで見てもバッテリは充電不可状態のままで、多分劣化と言うより充電回路の故障が疑われる。処置なし。

さて起動成功したが、私は Win7からいきなり Win10にupgradeしたので Win8系は未体験。いきなりタッチパネルのタイルメニューで面食らう。画面タッチの反応は良いがメニュー応答はやはり遅い。デフォルトでは表示が細かくて字が小さ過ぎ(若者向?)。設定を変えようとしたら W8操作系が慣れないのと応答がことごとく遅くてイライラ。

WiFi接続は問題ない。Biosは日本語対応で独特だが情報多め。IE11でネットアクセスは可能だが、ほとんどのHPで警告が出て鬱陶しいので FireFoxをインストしてWebアクセスはできた。ただW8.1もサポートは終わってるので推奨はできない。

タイル型Menuも不慣れなので Classic Shellを入れた。ここまでやって操作は楽になったが、メニュー応答はまだまだ遅い。カスタマイズするのにメチャ時間が掛かる。タスクマネージャで調べると、使用メモリ1.7GB/HDD100%稼働=常時SWAPガリガリでこれがリミットしてる訳だ。メモリ倍にすればSWAPが減って速くなるかも。しかし本機はオンボードメモリで拡張性無。ウーンこんな仕様でよく販売したものだ。Hpの開発者は自分で使ってテストしたのだろうか?時期的に新しいOSを搭載して発売する事だけを目的としたとしか思えない(私の中でHpもレノボと並び信頼できないPCメーカとして登録された)。

スペアナ用途としては、複合端子なので変換アダプタが必要な上、モノ入力になる。micバイアスは+3.56Vも出てた。帯域は24kHzまでOk。WG,WS,Spectralissimeは動いたが Fritureは動かず。スペアナWSは起動が非常に遅いが、起動後は表示32fps前後でチト少ないがまあ使える値だった。でも D150や533の方が使い易いし、DCコネクタが不安定で落ちやすいから没。

あと画面が120°しか開かないので床置きで測定する時に見えづらい点もマイナス。他のNetbookは160°位開くので差を感じた。ビジネス用途なら気にならない項目だろうけど。

タッチパネルは慣れるとタッチパッドより直観的で速いので便利そうだが、スペアナ用途ではほとんど使う場面がない。

Win8.1ではUSB3が使えるし画面が高精細なので Blu-ray再生機に適するかも知れない。でも外付BDドライブを持ってないので未確認。

・前回機種の総括

'08年 ASUS Eee PC 1000H Xp Mic入力がf特不良で使い物にならなかったので、数百円で買える中華製USBオーディオアダプタを買って試してみた。Amazonで探すと類似品が多数あるが、仕様は大体同じで UGREEN等の有名どころと同等と思える。お試しなので一番安いノーブランド品にしたら納期が1カ月かかって届いた。

ICチップ名はポッティングで隠されていた。Mic入力は 3極プラグ指定だがL/R間≒1Ωで短絡されてるので測定器として使うにはL/Rを単独で接続する必要がある。2極プラグを挿すと短絡のリスクもあるので 3極は必須。

アダプタをUSB端子に挿入するとXpでもW7Sでもドライバが自動認識されアッサリ使える様になった。Mic感度が異常なほど高く、コンパネで Mic-VRを 5/100以下にセットして何とか使えるレベルになった。調整しないと普通のマイクでも歪だらけになると思う。そういう不評レビューも実際あったし。調整後はノイズフロア≦-90dB かつ f特は24kHzまで伸び、スペアナとして十分使える事が確かめられた。

再生側はステレオで十分音楽鑑賞に堪える音質と感じた。価格からすると意外なほど優秀~中華製侮りがたし。多分チップや回路はブランド品と同じなのではないだろうか。ただIC等は規格落ち品かも知れないので長期安定性は怪しいかも。

'09年 Acer aspire one D150 Xp スペアナ良好

'10年 東芝 dynaBook UX/28L W7S スペアナ良好

'11年 Acer aspire one 533 W7S スペアナ良好。532hのバッテリ流用でDCコネクタの接触不良による瞬断に耐える様になった。バッテリは劣化してたので長時間は使えない。

'11年 ASUS Eee PC X101H W7S 532hのトラブルから画面が全く出ない問題はメモリの接触不良と判明。本機でもメモリコネクタにスプレーして何回か挿し直しTRYしたらBios画面が出るようになった。Netbookでは画面RAMもメインメモリから流用するので、メモリが認識されないとBios画面すら出なくなるのが原因解明の障害になるようだ。私も画像系の故障と考え、ディスプレイに繋がるコネクタ類の接触を散々疑ったが的外れだった。初期のNetbookで一部オンボードメモリの物があったのはこういう問題を回避するためだったのかな?

画面が出た後は、BiosでIDE=Compatibleにして前に作ったUSBメモリからLinux起動して周辺デバイスが活きてる事を確認。問題なかったので空きHDDにW7Sをコピーし、ASUSからX101H用ドライバーをDL&instして画面解像度等が正常に機能する事を確認した上で、MS登録した。2コアなので少しキビキビ動く印象。

本体が薄くて軽いのは持ち運びに有利。

スペアナ用としてはHp同様、複合端子なので変換アダプタが必要な上、モノ入力なので使い勝手が悪い。f特は 1000Hと違い 24kHzまで応答し良好。ただ測定は出来るのだが RecOutに接続するとSPの音量が大きく下がるのが気になった。入力インピが低いのだろうか?比較の為 USBオーディオアダプタで繋いだら音量変化は小さいながら接続するとやはり音量が下がる。元々PCのMic入力は厳密な測定器じゃないのでやむを得ないだろう。PC間の測定値だって結構差が出る。PCのスペアナは主に相対変化を計測する道具と考えるべき。

結局ASUSが特に壊れやすいという事は無かった訳だが、電源仕様がほぼ一定で同電圧の東芝・富士通のACアダプタがジャンクで入手しやすいから一般的には acerの方が扱いやすいと思う。

'12年 ASUS Eee PC 1225B W7Home 動作は正常だが画面が暗いので余り使ってない。画面が大きいのも測定では寧ろ邪魔だし。

(結論)

NetbookはWin起動できればほとんどの機種がスペアナとして使える。f特不良の場合はオーディオアダプタで対応可能。

スペアナ利用ならステレオ入力対応の機種が便利。

Win10へ更新してもCPUが力不足で重すぎ使い物にならない。CPU交換できない以上、まともな作業はできないだろう。

セキュリティは自己責任という覚悟があるなら Win7機で旧いクロムやFF、Xp機なら Mypalを入れれば画面狭くて反応遅いが Webアクセスも一応可。ただし狭い画面は現代のデザイン仕様外なので全般に見づらい。

基本的にはXpやWin7でしか動かないアプリの専用機として利用するのが最適。時計やフォトスタンド等なら問題なく使えるがエネルギー効率としては悪いな。

外付ドライブを利用すればポータブルDVD/CD再生機として十分使える。安いDVD専用機よりWinアプリの方が使い易いと思う。

内蔵スピーカーは機種によって音質は様々で、意外にイイ音の物もあればSP1個でモノの物もある。ヘッドホン使えば音質は良いがやや窮屈。ダイソーのUSBミニスピーカーを繋ぐとサイズ的にも丁度合うし、ナローだけど内蔵SPよりはマシな音になる。

(余談)

個人的にまだ使えるハードを捨てるのは大いに抵抗がある。表向きにはSDGsと言いながら先進国は短期で使い捨てる製品を作り続けている事は矛盾だ。

オーディオは多くがアナログなので40年前の機種でもちょっと調整・修理すれば結構動く。家電もハードは意外に壊れないものだ。

一番酷いのがスマホで、5年程度でOSの更新が止まり、アプリも最新版の動作対象外になる。そしてGoogle Playにログイン出来なくなると旧verすらインストールできないので捨てるしかなくなる訳だ。

私が8年前に買ったtabletは Android 4.1.2で既にGoogleから完全に見捨てられてるが、時計と天気予報はまだ十分実用的(Yahoo!には見捨てられたので一般アプリで利用)。Webアクセスもメチャ遅だが一部は可=サイト側の設定次第。ハード的には画面は十分キレイだし、バッテリは少し劣化してるが GPSオフにすれば一週間保つ。しかし今では到底売れないので捨てれば不燃ごみだ。割り切れない話。

Win-PCはファイルを拾ってくれば自前でインストールできるのでOS更新が止まってもスマホよりは長く使える。

最新技術が使えずとも現行PCで何ら不満ない、と言ってもセキュリティの建前上ビジネスでは使えなくなる。12年前Win7時代に買ったPCが今も快調に動いているのにWin11には非対応なのでいよいよ updateできなくなる。困ったものだ。

個人の実体験としては、OSに穴があっても怪しいリンクやファイルを開かなければそれほど危険はない。ハッカーが個人PCをハッキングしても手間に見合う利益は無いからだ。ハッキングしたのでBitcoin送れと言う脅迫メールは時々来るが全く嘘なので無視すれば良い。逆に最新パッチを当てても詐欺サイトにログインすればパスワードが盗まれ一発アウトだ。ブラウザのフィッシングチェックは完全に後追いだから自分で気付かなければダメ。実は私も引っ掛りそうになった事がある~偽サイトは本物そっくりに似せてるので非常にアブナイ。リンクは開かず、必ずBookmarkから開いてログインする習慣が有効だ。

シェアが少ないと狙う側も効率悪いので、今ならXpやWin7の方が却って安全かも知れない。ただ公式にそんな事は主張できない以上、最新版を使うように勧めるしかないのだが、どうにも割り切れないなぁ。

今回Netbookを多数使ってみたが、初期OSでならハード的には十分使える物ばかりだった。これをゴミにしてしまう事が本当に正しい文明なのだろうか。

一方で、新製品に飛びついて BUG出しに協力してくれるユーザもいないと先端技術開発が進まなくなるので、結局はバランスという事になるのだが、現代は貧富格差・情報格差が大きくなりすぎてる気がする。

T105ではちょっと残念だったラックスだが、T117はパルスカウントとPLL検波を比較できる機種として、ひろくん&BLUESS氏共に高評だったので落札してみた。長岡氏も87年優秀賞に選出してたので音質も期待できる。

到着時点でステレオ受信できAuto-tuneもメモリも正常に機能した。ステレオ感は十分。音質はクリヤだけど少しボヤケた印象もあり今一感。スペアナで見ると緩やかな15kHz LPFが掛かっているようだ。

Sメータは白3列+赤1列×縦4段階で16 segmentsもあるが、白3列はパラに光るだけ+赤は同調表示で横の区別は無さそう。結局縦4段でS強度を示すだけのように思える(取説が無いので詳細不明)。総合的なパネルデザインは悪くないが普通の日本メーカ的機能優先型で特別なお洒落感は無い。

カバーを開けたら所々トリッキーな配線があってビックリ! 日本の製品レベルでこんな器用な空中配線を見たのは初めてだ。珍しいので2か所の写真を載せておく。

ひろくん入手の物より製造番号が小さいので初期出荷に間に合わせるため突貫工事した物だろうか?

ひろくんやBLUESS氏の基板写真を見るとこんな空中配線は無くなっているが、ジャンパー配線はやはり多い。大手メーカーより基板設計技術が低いのか、試作を重ねて作りこむ余裕が無かったのか。

あとひろくん&BLUESS氏の基板には右下の方に赤いLEDが載ってるが、私の基板には無かった。回路も微妙に変更されているようだ。詳細は不明だが、少なくともFMの音質は良好だった。

電源は本機でも三端子IC(ネジで型番読めない)がメインだが T105よりケミCや周辺Trは増えててマシになってる。三端子は例によってケース直付で放熱してるがその周辺が結構熱くなる(60℃?)のが気になった。ケースは鉄製で熱伝導率が低いから底面に幅広のアルミテープを三端子周辺から外側へ向けて貼ってみた。気安め程度だろうが無いよりは熱が分散されるはずだ。

ひろくんがクラックを見つけたQ001も相当熱くなる(80℃?)。ただ傍にケミCは無いしHSを付けるのも難しいので放置。PTは50℃位で問題なし。

FM調整は二人の調整手順の記述が微妙に違ってて解りづらい。どのみち正規の測定器がないので無理な項目は飛ばして出来る範囲でそれぞれの項目を取り入れて試行錯誤で調整した。

FEは VT=21.3V@89.9MHz~VT=3.47V@76.1MHz で許容範囲。感度は調整で少しup。

VR201がパルスカウントとPLL検波の切替レベル調整で、回し切るとどちらかに固定できる。

パルスカウント回路の調整は歪最小になるようにと書いてあるが、測定器が無いのでちょっとだけ回して音の変化をみたが、正直ほとんど判らない。一応耳で調整したが元の位置からは大きくズレない程度にした。

PLL検波調整も耳合せ。どちらも極力線が細くスッキリした音を目指して調整した。

Sep.はL/R個別にVR+VCで調整できる豪華仕様で、パルスカウントだとL/R共≧75dBと超優秀な値が出た。一方、PLL検波に切替えると30dB程度になる。確かにHiBlendが掛かるようだ。PLL検波側でVRを再調整したら40dBは超えたがminは出ず、パルスカウント側が大幅に劣化するのでやはりマズイようだ。まあ30dBでも音質評価は可能で、遠方局には十分な性能だろう。

19kHzのpilot信号は-85dB以下に抑えられた。これも優秀。

AM調整は ANT端子が特殊で手持ちのLoop-ANTではうまく接続できないため感度が悪くてまともに調整できなかった。AMは使わないので頑張る気もなく放置。

さて音質だが、パルスカウントの音質は非常にクリヤで F120よりも高域が鋭く生々しい感じ。VR201でPLL検波に切替えても音楽を聴いている限り音色的には変化は感じなかった。声に注意するとパルスカウントの方が確かに子音クッキリで立上りが鋭い。PLLでは立上りがやや丸まるが柔らかみも出て、ケースによっては寧ろ聴き易い印象も受けた。ひろくんと違って私の場合パルスカウントの鋭角的な音は集中して聴いていると疲れるのであまり好みではないようだ。

HiBlendの影響は音質より音場が狭くなる事で、やはり PLL側は音楽鑑賞には適さない。個人的にはHiBlendとは独立にパルス/PLLを切替られるようになっていれば気分で使い分けられるのだが。あくまでパルスカウントをウリにしたいという営業判断なのかな。

ちなみにKT1で比べたらパルスカウントには敵わないまでも結構鋭い立上り(切替比較で子音に注意して聞かないと差が判らない)で PLL検波でも十分カッチリした音は出せると思う。

SNも78dBのSpec以上に良好で静寂感はF120(SN88dB)と大差ない。F120より響きが良いので、本機はパルスカウントのレファランス機として F120と置き換えとなった。LUXMAN名誉回復。

なお本機のAuto-tuneはユックリ動き始めて加速し信号検知するとSCAN速度が遅くなってユックリ止まる感じで独特だ。近接局を通り過ぎないで確実に止まる狙いか。でも通り過ぎても戻れば良いだけなので高速SCANの方がストレスないと思うが。まぁメモリ数が多いから通常はボタン選局するから関係ないだろう。

・Pioneer F-X900 '84頃 ¥65K ミニコンPrivate CD9W{AMP:A-X900=\50K SP:S-X900=\45K CD:P-DX700=¥89.8K}

中古屋に立ち寄ってジャンク棚を見てたら超小型のtunerが目についた。見るからにシスコン機だが型番900という事で上位機だろうと推測。検索したら例によってシスコン機の個別情報はほとんど見つからないが、総合カタログが見つかり、Privateの最上位で定価65,000円もするチューナーという事が判った。値引き前提の定価かも知れないが、流石にこの価格で下手な物は出さないだろうと思いソニーのシスコン最上位ST-V9900と比較するつもりで購入した。

仕様は、プログラムタイマー付チューナー 320x60x210mm 2.8kg 集中ワイヤレスリモコン付 SN77dB Sep41dB AM/FMランダム12局メモリ

特徴として、ディスプレイが{局名カナ表示/LCD+ch表示/LED+周波数&時計表示/FL}と3個もある。時計保持用に単3*4本が入るようにできている。

さて帰宅して通電したら、LCD表示が非常に暗いものの基本的な動作は異常なさそう。F120と同じくAuto-tuneやSメータは無い。MonoやMuteの切替も無い。小形化の関係でボタンは小さく表記も読みづらい。

なお電池を入れない状態でAC抜いた場合、時計はリセットされるが局メモリは保持されており、電池は時計のバックアップ用らしい。

手動tuneすると正規fの0.2MHzズレで音が出た。ただし音は悪く、TUNEDもSTEREOも点灯しない。典型的な同調ズレと思われる。

カバーを開けたらチューナー基板が底部にあってその上にタイマーや制御系の基板が斜めに半分重なる様に搭載されてるトリッキーな配置。チューナー基板は紙エポで上質、制御基板を外さなくても調整可能な配置になっている。小形化のための苦心のレイアウトと思われる。F-X900の分解記事は全く見つからないので内部写真掲載。

FEは3連バリキャップ。使用ICは、

Pioneer PA3001A(=HA11225)…FM クォードラチュア検波

日立 HA12016…PLL-MPX

SANYO LA1247…AM電子tuner

日立 HD6305X2P…CMOS MCU

東芝 TC4069UBP…HEXインバーター

TD62804P|Pioneer PD3013B…情報無し,局名メモリ関連?

電源:78M05 ~ヤヤ熱い(50~60℃)程度

似たチューナーを探したら、海外版TX-1060('86年?)とF-505('87年 ひろくん記事アリ)が見つかった。写真見る限りチューナー基板の構成はよく似ている。

それらの記事を参照しつつ、調整を行った。基板にTPの記述もあるので判りやすい。

(FM調整)

FE部 VT=7.54V@89.9MHz~2.56V@76.1MHz チェックだけ

同調点 T201(13角大型コア*1コのみ) TP3&4間電圧<±0.1V ←1コしかないので音質調整効果薄 ±1V以内で TUNED が点灯するようだ

感度 FE内コア*2+L401 TP5電圧最大化

VCO調整 HA12016傍のVR 全局ST点灯 ←左回しきりだが一応調整可

Sep. 調整VR無 実測≒40dB弱

キャリヤリーク 調整点無 19kHz≒-50dB ←f特は19k周辺だけ低下するが24kHz迄伸びてる

(AM調整)

機能は正常らしいが、ループANTではノイズ酷く音質以前。どうせ使わないので調整手抜。

時計の調整点は無いが月差数秒程度で十分正確。クォーツだから当然だろう。

FMはFEが3連相当なので±0.2MHzズレても音が出る=選択度が悪い。一方、音は意外にキレ&アタックが良くて細かいニュアンスも出るので単独なら大きな不満は感じない。帯域も十分。音質は透明で明るい印象で F-120とよく似ててシスコンとしてはグレードが高い。ただし F-120と切替えると無音時の静寂感で差があり、音場も広くドッシリ落ち着く印象となり、やはり本格コンポには敵わない。

Sep.調整できるよう改造すれば音場やヌケが改善する可能性はあると思うが、頑張る機種でもない。

F-120より2万円高い定価は、小形化の為に基板配置が複雑化した点やリモコン対応、ディスプレイ3個+カナROMのコストだろうか。'84当時のワイヤレスリモコンは今と違って非常に高かった。普及機では有線リモコンもあった時代だ。アンプよりチューナーの定価が上なのもそのためだろう。

性能からするとお蔵入りレベルだが、超小型サイズとタイマー機能を活かして ST-G5に代えてベッドサイドラジオとして活用することにした。小さいので配置が楽。SNやSep.の低さもベッドサイドだと小音量でしか鳴らさないので問題にならない。目覚ましラジオになるのはやはり便利だ。

取説はネットでも見当たらなかったので手探りの操作手順を記録しておく。間違ってるかも。

(設定法)

・局メモリ:局を受信した状態で、[Memory]を押す→fに対応した局名が4種?順次表示される→希望局名の出た時に Ch[1~12]を押すと登録される。表示は結構変化が速いのでタイミングが難しい。発売当時の局名ROMだから現在とは合わない場合、任意編集は不可のようだ。正しい局名が無ければ「ローカル+周波数」表示を選ぶしかない。

・時計合せ:[Clk adj]を押すと「ゲンザイジカンハ?」と表示されるので、例えば[PM]+[8]+[Hour]+[1][5]+[Minute]で PM8:15 にsetされる。部分修正は不可=[Clear]でやり直し。

FL表示は時計がメインで周波数調整時のみ f表示になり、常時 f表示は不可のようだ。[MEMORY]を押すと登録動作になって一時的な確認は可。

・タイマー設定:[SET]+[①②EVERY|③ONCE|④SLEEP]のどれか押すと、開始時刻等を聞いてくるので時計合せと同じキー操作で入力+[Ch]+終了時刻も入力するとsetされる。途中[Clear]押すと一段階戻れる。SLEEPは時間setだけ。

[Check]+[①~④]でタイマー内容が確認できる。[SET]+[Clear]+[①~④]で削除。

Standby時=LCD側に次にタイマー動作する時刻が表示され、オンになってるEVERYタイマー番号が f表示横に1,2で赤く点灯。①②ボタンを押すと各個にオン/オフ切替可。③ONCEの表示は無さそう。④SLEEPは電源オン状態で押さないと無効。

電池無しでAC抜けたら時計もタイマーも即リセット。局メモリは保持されてた。

スタンバイ状態でFM/AMやChボタンを押すと自動でパワーONして聴けるのはちょっとだけ便利。

という事で、深く考えなくて済むオーディオネタで再起を図ろう。

・ALPINE/LUXMAN T-105 '85.3発 ¥44.8K

ラックスマンはオーディオマニアとして一台は欲しいと思ってた。T-105はレビューも少なく人気も薄いようで、安く落とせた。

「足跡」の情報ではやたらカタカナ修飾語の多い回路解説になってるので却って胡散臭い印象。Specは並レベルだし。特にSN=75dBというのは高級機には不足だ。

一方、デザインはシャープ&スマートで表示部も控え目で欧風の印象。あちらではパネルがギラギラ煩いのは好まれない様だから、パネルOFFスイッチの付いてる機種もある位。

さて、到着時の状態はFM:-0.1MHzズレでST.受信可。AMは正常受信可。状態は良い。驚いたのは Sメータで 5セグメントなのだがTU-S707同様、センターから対称に灯る仕様で実質3段。手抜きかと思ったが、やはりS707同様アナログ的光り方で高速応答するので変化は判りやすかった。

局メモリはFM16+AM8あり十分。Auto-tune機能は無く、fスキャンは超高速なので周波数不明でサーチするのは難しいかも。メモリしてしまえば全く問題ない。

本機の調整記事は見つからなかったので、ひろくんのT-400記事とBLUESS氏のT-530記事を参考とした。T-105の分解記事はネットでも見当たらなかったので内部写真掲示。

カバーを開けてIC名を見ると、

LA1235…同調点検出+スーパーワイドFMディテクタ(T-400のクォードラチュア検波との差異は不明)

LA1245…AM Tuner

HA12016…PLL FM Demodulator

LUX 8437XY TC0201…制御MPU

信号系はT-400と同じICで、周りの部品配置も結構似てる。で真似て調整しようと思ったが、基板にテストピンが見当たらず、一体どこの電圧を計れば良いのかが解らない。

基板で丸付数字の傍にある丸で囲われた孔がチェックポイント(CP)でここに極細のテスターピン(普通のテスターピンだと入らない)を差し込んで計る事に気付くまでずいぶん時間が掛かった。ひろくん記事では特にコメントも無くCPの電圧を計るとしか書いてないのでメーカー関係者では常識なのだろうか?

まず適当な局で同調点を調整。

L101緑…IC寄が多分同調点調整 局の公式周波数で CP③-④間≦±0.2V

L101緑…IC逆側が多分歪調整=私の場合音質調整ポイントだが、本機では音質変化は少なかった。

FEのVTはチェックしただけ。同形状のT-400では3Vと21Vの指定だから多分正常範囲と思う。

76.1MHz (L106) B2=3V

89.9MHz (CT106) B2=20V

{CT103 CT104 CT105 IFT} を適当な局を受信して LA1235 13ピン電圧Maxに調整

VR101…Sメータレベル 触る必要ないが、強弱局が区別できるよう少し調整

VR103…SEP. 逆chの音量minに調整, LR共≧55dB取れた

L106×2…LPFかな? 19kHzリークは R≦-70dB, L≦-75dBで問題無かったので触らず

基板をざっと見た時、電源回路が3端子IC(L78N12)+大型ケミC*1個だけで余りに手抜き、HiFiコンポでこれは無いだろうと思った。ただ連続通電時、PTがやや熱く(60℃位)、3端子はケースに直接固定され40℃位で放熱は問題なさそう。FUSEを使ってるのが'85時点としては珍しく感じた。

調整後の音質は透明系で落着いたイイ音。fレンジは十分。静寂感は室内的。KT1比少し線太めでSNは負け。SPに近づくと無音時に微小だがハム音が聞こえる。音楽鑑賞では気にならないレベルだが、80年代の単品コンポでハム音が出るのは異例。やはり電源回路の手抜きが影響してると思われ残念。経時でケミCの容量抜けが影響してるのかも知れないが、元々1個しかないのは少なすぎ。ケミC交換すればマシになるかも知れないが、目立った特長も無いので放置。

アルパイン提唱のS.T.A.R.サーキットの効果は全く不明。S.T.A.R.記述のないT-400の基板に比べて特に部品が多いとも見えないので全く謎。ネット検索したら「各回路の電位を徹底して揃えていくことで、アース電流によるノイズの影響を最小限に止める」ため回路パターンや電源供給を見直し、デジタル/アナログ回路の干渉を減らす設計法らしい…ヤッパリ何だか解らない。そもそも電源回路に手を抜いてる時点で明らかに音質は劣化してるだろう。

85年製なのにF型も付いてないし操作系もほぼ同じだしSpecも僅かながら低下してるようでは、結局T105はT400の焼き直し手抜版なのかも。

掃除の為フロントパネル外したら、FLは青緑発光でパネルに赤色フィルタを入れて白に見せてるようだ。個人的には青緑のままにした方がキレイだと思う。黒パネルに白数字は味気なさすぎだ。まあ好みは人それぞれだが。

F-120等と比べ、後発の4万円台の機種としてはSNが低く、LUXMANブランドとしてはちょっと物足りない出来。AMPとセットのデザイン性で選ぶ前提か。

音の素性は悪くなさそうなので定価をあと数千円UPして電源を強化すれば高級機に接近できたように思えるので勿体ない感。コンポとして全体のバランスもあるからそう単純にはいかないかも知れないが。

・AIWA S-R7 '79頃 ¥36K ミニコンMy Paceのチューナー

安かったのでアイワのチューナーはどんなものかと思いゲット。AIWAはラジカセで音楽聴いてた頃には非常に有力なブランドで私も使ってたので馴染みがある。

到着時、確かに周波数表示も変化しメモリもできたがAM/FM共全くSメータが点かず音も出ない。

ひろくん記事に沿って調整を始めたが、まずFE(VT):B2=31Vもあり、周波数変えても全く変化しない。

ICの電圧計ると、HA11211のVcc=0V, H12016のVcc=6.7Vと異常。電源部の故障が疑われた。本機はケーブルがゴチャゴチャで点検孔も無いためメンテ性が悪く、面倒なので暫く放置。

数か月後、頑張って基板を裏返し、電源回路の出力電圧計ったら、+72V, -28V, +8Vは繋がっている ケミCの耐圧から見て正常っぽい。Q25-Trの出力が0.5Vしかなく異常。Q25と周辺のツェナーやケミC,抵抗を順次外してテスターでチェックしたら、R134(赤/茶/黒/金)がオープンになってた。多分21Ωヒューズ抵抗と推定…持ってないので普通の27Ωで代用。すると出力が+12Vになった。

これでAMはSメータも振れて受信でき、ノイズ混じりながら音も出た。

しかしFMに切替えると相変わらずB2=31Vのまま変化せず。こうなるとFEの故障が疑われる。AM受信はOkなので電源や低周波回路は正常と判断。FEの修理なんて私には知識も無いので断念。投資が無駄になり残念。

・TRIO KT-80 '79 ¥37K

バリコンチューナーは糸掛けが出来ないので原則回避してるのだが、TRIOのパルスカウントを聴いてみようと落札。ひろくんの音質評価も高かったし、薄形デザインはスマートで好み。

到着時、ランプは点きREC TONEは出たが全く受信せず。ツマミと針の動きはスムーズでMUTEオフでホワイトノイズは出るから低周波系は大丈夫そう。

薄形設計のためカバーの造りが凝っていて、下側のネジを外して真後ろへ引き抜く構造。ケースが無駄に大きいのでこれが結構大変。バリコン回転部が上下ギリギリで糸を引っ掛けないよう注意が必要。

基板や配線の引き回しはキレイに作られている。AMP(KA-80)に合わせたでかいケースなので配置は余裕があり、中央部が広く空いててダイヤルとなるLEDへの配線が引っ掛からないように工夫されている。

電源は割と簡素で価格なり。PTrはHS付で60℃位、PTは40℃位で熱設計は良好。

ひろくんHPを参考に調整を始めたが、まず音が出ないのでツマミを回して少しでもSメータが光る所で同調点T2を回してR13両端の電圧が<0.2Vになったら音が出た。回路的な故障は無さそうでヤレヤレ。

周波数82.5MHzの局が78.8MHzの所で受かっていた。そこでバリコンのTCR1&2を回してSレベルを最大化したら4点光るようになった。この段階で他の局も探して受信してみたら大体3~5MHz低めの所で受信することが判った。バリコンのTCOを回しても全く変化が無く、このトリマーの容量抜けが疑われた。

似た症例がひろくんのKT-990記事にあった。KT-990と違い、KT-80では底面に点検蓋があり、外すとバリコンの基板面も見えたのでその気になればトリマーの交換も容易だ。ただ手持ちにトリマーが無い。ひろくん記事を参考にバリコンの端子にセラコンを付けて周波数がどう変化するかテストしてみた。とりあえず10pFトリマーの半分目安の5pFを仮半田付けしたら周波数ずれが -0.2~-0.7MHzに縮まった。セラCで様子を見てから適当なトリマーを購入するつもりであったが、一発で正解を引いた感じ。これなら十分使える。

ここで再度TCA1&2で感度調整したらS=5点灯するようになった。さらにセラCのフロート側のリード線を長めにしてバリコン側にクリヤテープを貼ってリード線を押し付ける事で浮遊容量を増やしたらズレは0~-0.2MHzに収まった。実用的にはこの程度なら許容範囲と判断。トリマーより安定の筈だ。

改めて、ひろくん記事に従って調整を行った。感度調節ではR53Fの電圧を計ると書いてあったがミノムシでクリップすると電圧が変化してしまうようなので、Sメータで調整した。光り方がアナログ的なので十分調整に使える。

問題はパルスカウントのT3調整で、2MHz超のオシロが必要だが持ってないのでお手上げ。T4=Noise Ampの所も調整法不明。

結局、T3は余り触らないようにしてT1/T2/T4を耳合せで調整。変化は微妙で何度か調整してみたが正直どの程度良くなったのかは自信ない。T3も試しに少しいじってみたが音変化は正直不明だったので測定器が無いなら触らない方が良さそうだ。

最終特性は Sep≧55dB, 19k≦-80dB, f特は16kHzの弱いLPFが入ってる感じ。

感度が改善したことでクリヤでイイ音になった。パルスカウントらしく声の子音がハッキリしてる。高域&低音やや強めでワイドなドンシャリ傾向か。SNも十分だが、ESXと切替えると無音部の静寂感には差がある事が判る。KT80はSN80dBで KT1はSN88dB, ESXはSN91dB。数値は絶対的ではないが同メーカでの違いは上級機との差別化があると推測できる。実際は電源ケミCの劣化が影響してる可能性もあるが…

また詳しく比較試聴すると、KT80は弦楽器の細かいニュアンスがつるんと滑らかになってしまう印象でやはり高級機には及ばない感じ。中級価格だからメーカとして上級機と差別化してるのだろうか。ただし切替比較しない限り判らない僅差レベルだ。まだ調整で改善する余地もあるかも知れない。

でもオークションだと価格は大差ないからパルスカウントの音が絶対と感じないなら高級機を狙った方が良いと思う。

低廉機と高級機は電源回路の差が一番顕著で解りやすい。電源のノイズはSNにも効くし安定度でも電源がチャチだと最初は良くても経時劣化で余裕の無さが音に現れてくる。チューナーは回路自体の電流は少ないので例外的に省ケミCで音が良い物もあるが、端的に言うなら、電源回路のケミCの数と容量が少ない物は中古で狙うのはお奨めしない。

LOCK=オンにするとバリコンでチューニングする時かなり適当に回しても吸収してくれるのでバリコンでも割と楽にtuneできる。しかし音質重視ならオフにしてキチンと音の良い位置にチューニングした方が音が安定してる気がする。暫く通電した後ならLOCKオフでもfズレは小さく問題はない。電源オン直後は多少変動するので頻繁に電源オンオフするならLOCKオンの方が良い。

ちなみにツマミは軽くて回しやすいが、30Tの様なフライホイールの高級感は無い。価格相応だろう。

ひろくんも書いてたようにパワーSWの照明は電球だが、私の入手した物では切れてなかったが逆にまぶし過ぎで照明のバランスが悪い。LEDに替えるのも面倒なので紙を一枚電球前に挟んで減光したら適度になった。

バリコン機なので90.3MHzで弱くST.信号が受かった。TBSのFM補完放送らしい。発売された当時には全く仕様外の放送が受信できてるのは妙な感じ。

(追記)

最近、設計者自らが KT-80の改良記事を書いてるのを見つけた。

http://www.audillusion.com/audillusionkt801.html#KT801

なお[HOME]から読める他の記事もなかなか興味深いが、技術レベルが専門的過ぎて完全な理解は難しい。以下の記事では当時の設計側の苦労が分かって面白かった。

最近のFMチューナー

パルスカウント検波からDLLD

歪の考察

今回はキッチン周りの清掃を考察。現状、全ての汚れを食器用洗剤とスポンジで洗う不合理な方法が広まっている。科学的には明らかに間違ってると思うのだが洗剤メーカーがCMを流して洗脳してきた成果なのだろう。学校の勉強を実生活に活かそうという思考がないと簡単に騙される。

昔は私も何も考えず食器洗剤で洗っていたが、冬場にひび割れを起こしかなり痛い目にあったのと、その頃メラミンスポンジが出てきて食器洗剤を使わなくても十分キレイにできる事が分かったので食器用洗剤は完全に廃止した。

汚れを落とす際には汚れ物質のサイズ(主に厚み)を区別する事が重要である。敵を知り~という格言もあるし、対象のサイズに合わせて道具を変えるのは科学的に当然の事と思うが、メディア等でそういう指摘を見たことがない。

私の提案する区分は、

①ミリオーダーの汚れ…厚さ数mm~0.1mm。目で見て厚みや形状、凹凸が判別できる物。いわゆる食べ残しや凝集した物。細菌の繁殖を招くし見栄えが悪いので誰でも落とすべきと考える汚れ。

②ミクロンオーダーの汚れ…厚さ数十μm~1μm程度。目で見えるが厚みは判別できない物。油やソースの残渣が主だろう。概ね細菌サイズに相当するのでここまでは絶対落とした方が良い汚れ。

③サブミクロン(ナノ)オーダーの汚れ…厚さ1μm未満~数十nm。可視光波長(0.4~0.8μm)以下になると目では検知できないが、擦った時に抵抗の変化で感じられるというレベルの汚れ。ごく薄い油膜等、表面に残留した汚れ。このサイズの汚れは直接害になる事は少ないが、ここを手掛かりにミクロンオーダーの汚れに成長する可能性があるので予防的に落とした方がよい汚れ。

10nm以下の汚れは検知困難だし量的に微少すぎて人体への影響は通常考えられないので無視して良いと思う。

なお上記の数値も厳密ではなく、あくまで目安。油膜等は1μm以上の厚さでも透明だと見えにくいと思われる。まあ厳密な分類したって計測する手段もない実生活で意味はない。

人の視点だとどれも小さな汚れ物質だが、オーダーで考えれば0.1mmと1μmでは100倍もサイズが違う。これらを同じ方法で落とそうというのは、1mの岩と1cmの小石を同じ道具で動かそうというのと同じ事だから無謀な話だと解るだろう。

物理の授業で物の大きさの概念や、物を動かすには同サイズの物をブツケルのが一番効率が良いことは習ってきたはずだ。サイズに適した道具を使わなければ、汚れが落ちないか非常に効率が悪い作業になる。

洗浄の原理は洗濯機の時と同じで、汚れ物質を何らかの手段で対象から浮かせ、エントロピーの差で洗浄道具や水に移動させる事である。

汚れを浮かすのに一番有効なのは化学反応より物理的な力だ。どんな汚れにも有効だし、人間の力に対抗できるのはミリオーダーで化学的に結合した汚れぐらいだ。油分が凝固したような汚れは洗剤や熱水等で柔らかくする必要があるが、そもそも固くなる前に洗えば洗剤は不要だ。

洗浄関係で私が一番有害と思うのが食器用洗剤。ハンドソープや室内掃除用洗剤と比べ油成分を強力に落とすように成分調整されている結果、手肌の自然保護成分も除去してしまうため肌荒れを引き起こす危険な薬品だ。

その物質自体の経口毒性は低くても体の防御バリヤを破壊するのであれば、劇物に等しい。皮膚バリヤがなければ常在菌も身体を攻撃する事は十分実証されてるから、吹雪の中に人を裸にして放り出せば自分の手で殺さなくても殺人になるのと同じ事だ。

常在菌|健康な肌に存在する細菌の話 - ドクターズオーガニック

https://www.doctors-organic.com/jyozaikin/

手のひらにいる「黄金の細菌」 80年代のツケ、日本だけ特異な割合(染方史郎)

https://www.asahi.com/articles/ASQ287QW2Q24ULBJ008.html

朝日新聞の連載記事らしい。一部しか読んでないけど結構ためになりそうにみえた。

油脂を落とし過ぎるのも抗菌剤を日常使いするのも実は身体に悪いという事は確実だろう。

確かに食器に残る汚れでは油成分が多いから、そこを狙って強烈に落とす薬品は有効だが、敵も味方も区別なく攻撃する兵器はマトモな司令官なら使わない。同時に水切れの良さをセールスする洗剤が多いのは、残留成分が体に良くないと自白してるに等しい。体に入れないためには使わないのが一番だ。

スポンジも汚れを落とす道具として見ると極めて中途半端。柔らかすぎて硬めの汚れは擦り落とせないし、組織が粗いから③サブミクロンオーダーの汚れはきれいに拭き取れない。機能としては洗剤を泡立てる事に特化してるのだろうが、洗剤を止めてしまうなら役立たずになる。

洗剤の代りは水だけでok。食品成分は必ず少しは水に溶ける。なぜなら体内で消化分解する過程では水を溶媒にしてるから、水に全く溶けない物は消化吸収されない=食用にはならないからだ。さらに水道水は一般人が入手できる最も低エントロピーの液体でもある。エントロピー差で汚れは容易に水に移行する。

但し、汚れを放置して乾燥が進むと凝固して水に溶けにくくなるので、食後できるだけ早く洗うか最低限水に浸けておく事が肝要だ。そうすれば洗剤を使わなくても水で擦ればほとんどの汚れは落とせる。

洗浄工程としては当然ながら大きな汚れから順次落とす。大きな食べ残しやベットリ溜まっている油汚れは洗浄の前段階としてキッチンペーパーや古新聞紙で拭き取っておく。

洗浄の始めは、①ミリオーダーの汚れを物理的に擦り落とす。この際使う道具は指かナイロンネットが良い。柔らかい汚れなら水に付けながら指で擦り落とせば食器に傷が付くリスクも低い。細かい部分に対応しやすいし、触覚でザラツキやヌルヌルする所を重点的に擦ると汚れを落としやすい。洗剤を使っていないので肌荒れのリスクは低く安心だ(傷があったり既に肌が傷んでいる場合は要注意だが)。

皿のように平坦で面積が広い物にはナイロンネットの利用を勧める。スポンジより強度が高く力が掛けやすい。さらにネット自体に汚れが溜まりにくいので有利と考える。

ただし絶対的ではなく、貰い物のスポンジがあれば、使える物を捨てる方が絶対悪なので使う。ミクロンオーダーの汚れには力不足でもサブミリオーダーの汚れなら十分落とせる。

指も含めて手持ちの道具の特性を掴んだ上で、対象の汚れ状態に合わせてその場で使い分けるのが肝要。日々やってればそれほど難しい話ではない。

この工程で目に見える汚れが無くなれば、ミクロンオーダーの汚れまでは大体落とせた事になる。

注意点としては、汚れはエントロピー差で清掃道具や水に移動するのであって消滅する訳ではない。エントロピーが同レベルになった時点で汚れは平衡する。だから水や洗い桶・洗浄道具が汚れてきたと感じたら水を変え道具も清掃して低エントロピー状態を保たないと食器がキレイにならない。実際、食器より桶や洗浄具を洗う回数の方が多い。

この辺りの加減は実際色々試してみて一番効率的にキレイにできる条件を求めるしかない。

最後に、指やナイロンでは取り切れなかったサブミクロンオーダーの汚れに対してメラミンスポンジを使う。メラミン樹脂はスポンジとしては硬く微細な構造なので、軽く擦ると表面の油膜も含めた薄い汚れを擦り取ってくれる。

ここは仕上げ洗浄なので水道水を細く流し掛けながら、力を入れずに抵抗変化がなくなるまで表面を撫でる感じで洗う。ミクロン以下の汚れの付着力は弱いので力は要らない。言葉で説明するのは難しいが、実際やってみれば感触の変化が感じられると思う。ヌルヌルやザラザラがツルツルになる感触だ。人間の触覚は変化に対しては最上級センサー級に鋭敏である。

柔らかい木やプラスチックの食器類はメラミンで強く擦ると細かい傷が付いてしまう恐れがある。高級な漆器であればメラミンは使わず、手か柔らかいマイクロファイバー布巾で拭くべき。細かい傷が付くとそこに入りこんだ汚れは擦っても取れなくなるので、メラミンは決して力を入れて擦ってはいけない。普通のスポンジの代用とは違う仕上専用道具だ。

特にテフロンコートのフライパンや炊飯釜等にはメラミンは原則使わない方が良い。細かい傷が付くと焦げ付きにくいというテフロンの特長が弱まる。本来汚れが付着しにくい材質なのでスポンジと指で汚れは十分落ちるはずだ。

湯呑の茶渋とかプラスチック容器で細かい汚れや臭いが洗っても取れないというのも目で見えない微細な傷の中に汚れや臭いの粒子が入り込んでいると推定できる。プラ容器は傷つきやすく一度付いた傷は通常治せないので、まず傷を付けないように特に丁寧に扱う必要がある。一方、金属の場合は金属結合で原子が動きやすいから原子単位の微細な傷は自己修復するので目に見える傷を上手に研磨すれば再生できる可能性はある。だから多少力を入れてゴシゴシしても問題は少ない。

洗う対象の材質を見分けて科学的に判断するのがカギだ。

メラミンスポンジとは?正しい使い方と注意点を徹底解説 (LIMIA)

https://limia.jp/article/337954/

私は3cm角位にカットされたメラミンスポンジを主に使っている。これを転がすようにして常に面を替えながら食器の油分を落とす。同じ面ばかり使ってるとエントロピーが飽和して汚れが落ちにくいからだ。あと大きな一枚板の物も買って、手が入らないグラスの底を洗う用に長細い形にカットして使っている。

なお一見同じようなメラミンスポンジも触ってみるとメーカーによって弾力がかなり違ってて、使ってみた所、硬めの物の方が長持ちするので店頭に何種類かあったら硬めの物を選んだ方が良いと思う。

使っていると徐々に小さく黒くなってくるので、汚れた物を順番に汚れの酷い物用に回し、新しい物を食器の仕上げ用として使う。対象に合わせて何段階か使い分けると長く使える。最後には金属等の錆や手強い油汚れを取るのに使って捨てる。何と言ってもゴミを減らす事が一番のエコだ。エコと宣伝する新製品を次々買うのは逆方向。無論その機能を有効活用できてるなら悪くないが。

食器洗剤CMが除菌効果をうたうのもゴマカシで、食器類はシッカリ乾燥させれば、常在菌やカビは通常害のないレベルに減少するから殺菌剤は必要ない。殺菌剤で洗ったって、空気中にも雑菌やカビが漂っているので放置すればすぐ付着するから無駄。CMではこれを使うと食器の菌が 0になったと宣伝してるが、それを一般家庭で 1時間放置後に再測定したらどうなるかを聞いてみたいものだ。そもそも表面に付いた菌は胃酸で死ぬから心配ない。体内に入り込んで悪さをするには食物の内部で大量繁殖して腸まで届く必要がある。一般家庭では菌の初期値を減らすより菌が繁殖する温度での放置時間を与えない事、調理では食材内部まで熱を通し殺菌する事の方が有効だろう。

さて、以上の洗浄工程で食器は十分キレイになるはずだ。食器用洗剤は全く必要ない。

洗濯機で問題になった静電気はどうかと考えると、衣類の繊維に入り込んだ汚れと違い、食器類は基本的に表面平坦なので静電気よりはるかに強い人間の力で擦れば簡単に落ちる。

手や洗浄道具は普段は水で揉み洗いし、汚れが酷くなった場合にはハンドソープを掛けて揉み洗いする。スポンジや布巾、手の皺に入り込んだ汚れでは静電気が問題になるので界面活性剤が必要になる。ハンドソープなら手の脂を取りすぎないように調整されているので手荒れのリスクは少ない。それでも洗いすぎは避けるべきだが。

これもネット情報が元だが、手は塩や砂糖を少し掛けてもみ洗いして水で流せば油のヌルヌル感が落とせる。安全性はさらに高い。

塩や砂糖の表面で油を吸着する効果か、塩/砂糖+油/タンパクで弱いながら乳化が起きて水と油が混じりやすくなる効果だろうと推測(証明なし)している。まぁ自分で実験して有効かどうか確認してほしい。

なお、改めてこの効果についてネット検索したらスピリチュアル系のサイトが上位に出てきて面食らった。絶対関係ないという証明は不可能だが、さすがにお清め効果で油汚れが落ちる事はないと思う。

手についた油汚れを簡単に落とす裏技!家にある“もの”でスッキリ落とせる方法を実践してみた (Kurashiru)

https://www.kurashiru.com/articles/b52d0a84-d6d6-49e1-a56a-3ea28f75a0ca

食器用洗剤+スポンジと違い、段階を分ける事が必要なのは面倒と思うかも知れないが、水洗いしてそのまま乾燥させれば良い(すすぎ不要)ので慣れると寧ろ楽だと感じる。残留洗剤の心配もないし。有害な界面活性剤排水を減らせるので環境にも優しい。

食器以外の台所用品、キッチン周りはマイクロファイバー布巾を水で絞って拭き掃除する。ここでも基本的には洗剤は使わない。マイクロファイバーといっても色々種類があるが、安物でも通常の布より繊維は細いので掃除には有利だ。シンクの汚れ落としだけはスチールたわしを使ってる。金属同士なので大きな傷が付くことはないが、光沢まで求めるなら使わない方が良いかも。でもしつこい汚れには手っ取り早い。

布で拭く場合、水を付けないと繊維と汚れがぶつかる所はミクロ的には点接触となり力が伝わらない。水は表面張力で繊維に絡み付きながら変形して汚れと面接触するので力の伝達が良くなる。ついでに水はほとんどの汚れを軟化させる効果もある。さらに剥がれた汚れは水の表面張力によって繊維側に吸着されやすくなる。だから汚れ落ちが断然良くなる。以上私の推定。こういう科学的論文は見つからなかった。日常問題って意外に盲点のようだ。

ただしサボっていて完全に凝固してしまったミリサイズの汚れは水だけでは力不足なので、大きな塊はスクレイパーやマイナスドライバーを使って削り落とす。塊が小さくなったら、掃除用洗剤等を少し付けて柔らかくしてから拭けば取れてくるだろう。

最初に大きな汚れを取って、後は毎日拭き掃除していれば、ミリオーダーになる事はないはず。ミクロンオーダー以下の汚れは水拭きで十分落とせる。

調理で食材類にエネルギーを加えれば、拡散して周辺は必ず汚れが付着する。コンロ周りの壁は一見汚れが見えなくても水で絞った布巾で拭いてみれば場所による抵抗変化を感じられると思う。抵抗が一様になるまで拭けばミクロン以下の汚れが取れてるはずだ。人間の触覚はサブミクロンの変化を検知できるのだ。こういう微小な汚れを放置しておくとそこを手掛かりに汚れが集まって簡単には取れないミリオーダーの汚れに成長していく。ミクロンオーダーの内なら水布巾で簡単に落とせる。

毎日掃除するのは面倒だが、布巾を水で絞って拭くだけなら手早くできるので慣れると苦にならなくなると思う。布巾をキッチン傍に置いて気づいた時に即実行がポイントだ。

そして 3回も拭いたら布巾側に汚れが移動してエントロピーが高くなるので持ち替えて常にエントロピーが低い面が当たるよう心がける事で対象のエントロピーを速く下げられる。布巾は頻繁に洗ってエントロピーを初期化する事も当然必要。要は掃除の手法としてよく言われている通りなのだが、エントロピー平衡の原理を意識すれば正答が理解しやすいだろう。

なお水拭きの場合の絞り具合を表現するのに「固く絞って」とか書いても全く基準にならない。私の推奨する絞り具合は「拭いた跡は湿っているが水滴は残らない程度」だ。ただし二度拭き前提で初回は水で汚れを緩める狙いなら少し水滴が残る程度が適正となる。

何でも数値で表現するのが必ずしも科学的とは言えない。一般生活では状況に合わせて臨機応変が必要。

一旦キレイになると小さな汚れが目に付くようになる。それをキレイにしないと気になる様に成れば意識改革の成功だ。常に増えていくエントロピーに対抗するには軽い汚れ、あるいは一見汚れているように見えないナノオーダーの内に清掃するのがベスト。毎日少しずつ清掃する習慣を身につける方がトータルでの手間は少ないと思う。

メラミンスポンジの応用として、食器だけでなく包丁も錆が無い段階であれば(目に見える錆は要砥石)、表面をメラミンで擦れば切れ味が落ちるのを防げる。当然危険なので手を切らないよう十分注意してやる事。背の方から刃先に向けて直角の向きで擦り、上へ大きく回避してまた背から繰り返し擦る。ここでも決して力を込めずにゆっくり撫でる感じで擦る事が大事だ。斜め方向に擦るとうっかり手が刃に当たった時の切れ味が増すので危険。

裏表とも数回擦れば油膜や目に見えない薄い錆(鋼包丁の場合)が落とせる。ここでも抵抗の変化で感覚的に判るはず。数回で落とせない場合はそれ以上頑張らないで、砥石で研磨すべき。

砥石で研ぐのは結構テクが要る。日々メラミンで手入れしていれば、刃が欠けでもしない限り、素人レベルで砥石は必要無いだろう。

水垢等の化学結合した汚れは酸やアルカリ(クエン酸や重曹)を使い分けた方がよく落ちると情報サイトで紹介されているが、正直使い分けるのも面倒なので、大体水で擦るだけにしてる。一回では完全に落ちないが毎日拭いていると徐々にキレイになってくるものだ。焦って研磨剤を使うと傷をつける恐れがある。汚れが簡単に落ちない=拡散しにくいという事なので健康影響は小さいと推測できるから焦る必要は無い。

どうしてもピカピカにしたいなら薬品を使うのも良いが、色んな薬品を買っても多分使い切れず余らしてしまうとエコに反する。掃除用洗剤として汎用品を1種類備えておけば十分と思う。

明らかにミクロンオーダーの汚れなのにいくら擦っても落ちない場合は汚れが布巾の繊維が入らない様な狭い傷に入り込んでいて力が届いていないと推定できる。マイクロファイバーの繊維が細いと言ってもせいぜい数十ミクロン程度なのでそれ以下の溝には入らない。だからいくら力を入れて擦っても無駄である。

何度も擦ったり研磨剤を使ったりで、たまに落ちるとしたらベース材料が変形して傷が広がったという事なので、そこには今後さらに汚れが付きやすくなるので好ましいことではない。逆に言えばその程度の汚れなら量は極微少なので健康影響はほとんど無いと割り切って諦めた方が楽。

金属や陶器なら酸・アルカリ、クレンザー等で落とせる可能性もあるが、傷を増やすリスクが大きいので無理する程ではない。一度付いた傷にはまた汚れが溜まるので、日頃食器類には傷を付けないように注意して洗うことが一番の予防策だ。メラミンも力を掛けず撫でるだけならプラスチックでもそうそう傷が付くことは無いと思う。

各家庭によって色々条件は違うと思うので、自分で試してみて日常的にやりやすい方法を選ぶ参考にしてほしい。少なくとも汚れのサイズを考えながら洗浄する習慣は絶対有効だろう。

清掃以前にゴミを減らす工夫をする事が一番良い対策だ。捨てればゴミ、食べれば栄養。例えば、皿に付いたカレーやシチューの残りは洗浄が面倒な汚れだが、食事の最後にパンでぬぐって食べてしまえばそれ自体美味しいし、洗浄は非常に楽になる。ハンバーグやスパゲッティ等のソースも同じ。

なお外食の場合、大衆店では問題ないが高級料理店ではソースも具材との組合せで調整されてるからマナー違反となるようだ。しかし家庭内なら全く問題ないし、大幅に資源節約できるので考えてみよう。

カレーは鍋の方も最後は水で薄めてスープにしてしまうと鍋洗いも非常に楽になる。香味野菜やコンソメ等を追加して煮込めば立派な一品になる。

大人検定365 皿に残っているソースを、パンにつけて食べるのはOK?NG?(家庭画報.com)

https://www.kateigaho.com/article/detail/24325

洋食のコースでソースをパンにつけて食べるのはマナー。シェフが料理の命であるソースまできれいに食べたと喜んでくれると教えられました。ソースをパンにつけて食べるのはいつからマナー違反になったのでしょうか?(Quora)

https://jp.quora.com/%E6%B4%8B%E9%A3%9F%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%A7%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%92%E3%83%91%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%A6%E9%A3%9F%E3%81%B9%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%83%9E

回答は正統派。関連するQ&Aが発散的に広がってて読むと面白い。

マナーには科学的意味も一部あるが、多くは人の感じ方・見た目の問題だろう。なので時代や場の雰囲気次第で正解もあってないようなもののはず。欧米人も本気でSDGsを唱えるなら現代風エコを重視したマナーに変えるべきではないだろうか。

まあEUの唱えるお題目なんて所詮は自分達の利益を生む事が狙いだから、クレームしても無駄だろうな。ISO等、自分達に都合の良い勝手なEU基準を編み出して世界に押し付け、その承認プロセスだけで利権化できることを歴史的に証明してきた。CO2悪玉論もその成果だ。否定する証拠も無いが確実な因果関係を示す証拠は見つかっていないという状況で、今や疑う事も許されない雰囲気が醸成されてしまった。この手腕は見事というしかない。100年後には真偽が解るが責任を取る者はいないだろう。

西欧人は何事においても自分達が勝てないのはルールが公正でないからだと考える文化だ。高梨沙羅選手の活躍に対しレギュレーション変更しまくって勝ちにくくした例が西欧中心主義の典型。

日本のマスゴミも欧米に実質支配されてるから、我々としては一歩下がって、彼らの言い分は本当に科学的に正当なのかを考えてみる意識が必要だ。

(オマケ)

水道からポタポタ水漏れが止まらない場合の対応策。

水栓の種類としくみ (TOTO)

https://jp.toto.com/support/repair/groom/faucetbasics/

水道栓の構造は色々あるが、一番シンプルな単水栓の場合、ゴム製のコマをハンドル回転で上下させ金属の弁座の部分に押し付けて密着させることで水を止めたり流したりする構造になっている。水がポタポタ漏れる時はハンドルを捻った時にこのコマが傾いて一部が弁座と密着せず隙間ができている状態だと推定できる。

この状態でさらに力を掛けてコマを押し付けるとゴムが変形して隙間が変化するが、傾いてると簡単には隙間は無くならない。何とか閉じたとしてもコマに強い力が掛かって永久変形してしまう危険性が高い。

従って、漏れてる時は増し締めするのでなく、一旦ハンドルを緩めてコマの傾きを戻した後、ハンドル軸が傾かないようにできるだけ軽い力で閉める事を試してみるべき。コマが接触して抵抗が増えた所でユックリ力を掛けて水が止まるかを確認する。2回以上試しても止まらないなら既にコマが永久変形しているかも知れない。

コマ自体は安い物だが水道栓分解用の工具を所持してる家は少ないだろうから、水道屋を呼んで交換させると結構高い工賃を取られる結果になる。まず水道栓をキュッと素早く強く閉めるのは逆効果だと覚えておこう。本来弱い力でも閉まるように設計されているから強い力を掛けてはいけないのだ。

最近は角度がズレにくいレバー式の方が増えているのでポタポタ漏れは減っていると思うが、内部構造を頭の隅に置いて、中のゴムが変形しないような丁寧な使い方を心がければ水道栓はかなり長持ちする。

ネジ構造を持ってる物は皆同じで、閉める時勢いをつけて回すと角度が歪み一か所に力が集中してネジ部が変形するため開かなくなる原因になる。ネジ全体に平均して力が掛かる事が正常設計である事を理解し、ネジ部の汚れを紙で拭いた後、傾かないよう指先で軽く回して、最後にゆっくり力を掛けて閉める事を習慣化すれば開ける時に苦労しなくなる筈だ。とにかく閉める時は力を抜いてユックリだ。

マイナンバーに関してはその目的自体に疑念があるが、運用の仕方は誤魔化しだらけで余りに酷く、国民を敢えて誤解に誘導しようとしている点で全く信用が置けない。

表向きは任意として政府は自身の責任回避しつつ、国民には実質強制と思わせようとしている。明らかに詐欺的手法であり、この様な手口を使う物が国民の為である筈がない。

まず法律的には、個人はマイナンバー提供は拒否しても不利益は与えられない事が規定されている。一方で事務担当者には税務署に提出する書類にマイナンバー記入が義務付けられている。

完全に矛盾するが、個人に拒否された場合はその記録を残しておけば記入しないで提出しても良いという運用で誤魔化されている。

マイナンバーは提出しなければいけないの? 【弁護士 鹿島 裕輔】

https://www.tobu-law.com/bengosi/711/

すなわち、マイナンバーの提出に関しては、各法律で各提出書類への記載が義務付けられていますが、提出を拒否された場合の強制力まではありません。つまり、マイナンバーの提出を拒否された場合には、提出書類の受理を拒んだり、行政サービスの提供を拒否するなどの不利益な扱いをすることはできないのです。

実際の所、マイナンバーが書かれて無くても、税務署は職権で個人のマイナンバーを検索することができるので全く支障はないのだ。

金融機関だって手続きをすれば税務署経由で契約者のマイナンバーを入手できる。だから既存口座でマイナンバーを提出しなくても全く不都合はない。五月蝿い催促を放置してたら勝手に登録されてたりする。

但し、民間の新規契約の時には提出しないと断られる可能性はあるかも。会社側も顧客は欲しいだろうから可能性は低いと思うけど、民間はあくまで自由契約なので。

ではなぜ事務側には強制しているかと言えば、窓口で「マイナンバー記入は義務です」と言われれば、本来事務側だけの義務なのに、普通の人はそれが個人の記入義務と誤解してしまうだろう。窓口の人間も面倒だから正確な説明はしないだろう。正にそれが政府の狙いだ。

そこで実際に記入してしまうと、次はその数字が間違っていない事の証明用にマイナンバー入り住民票等と書類の本人である事の証明のために身分証明書のコピーも必要になる。書類取得の為に役所に行かなければならないし金も掛かる。事務的な手間や書類が増加してエコにも反している。

マイナンバー提出を拒否すればこれらの書類も提出不要だ。窓口ではそういう説明も自発的にはしないだろう。

断る場合、ハッキリと「マイナンバー提出は拒否します」と言うべきで、その方が窓口担当も事情を書きやすいから寧ろ親切になる。無知な職員だとお伺いを立てに行って手間取るかも知れないが、知識のある担当者なら素直に受けてくれるはず。とにかく法的には拒否しても全く問題ない。

さらに不合理な仕組みとして、受け取った企業側にはマイナンバーを極秘管理する義務が課せられる。

マイナンバーの提出を拒否する従業員に対し、提出を義務付けることは可能ですか? (タヨロウ)

https://www.tis.amano.co.jp/faq_column/2865/

マイナンバー法では、企業に対して従業員のマイナンバーを収集するよう義務付けていますが、従業員の側に提出を義務付ける規定はありません。

ガイドラインに規定されている4つの義務

1)本人確認 マイナンバーが記載された公的書類および身分証明書を確認

2)安全管理措置 組織的安全管理措置や物理的安全管理措置といった細部にわたる対策

3)監督責任 委託先にもマイナンバーの取り扱い状況を確認するなどの対策

4)説明責任 委託先等へ提供に関しても本人に対して用途や利用範囲を明示し説明

これらは真面目にやったら相当な負担だ。安全管理の手続きを正確に規定するのも結構複雑だし、委託先にまで強制するのは現実には難しいだろう。まして、それらを個人に細かく説明してる企業なんてほとんど無いんじゃないだろうか。

守秘義務を守るため具体的には、マイナンバー入りの書類は鍵の付いた金庫に保管した上で、その鍵は権限を規定された人しか触れない様に管理しなければならない。そのマイナンバーは役所に提出する時だけに用い、社内でも他用厳禁である。内部管理のための従業員名簿等はマイナンバー記載の無いものを別途作らねばならない。

以上を厳守すれば大きなコストが掛かるが、企業にとっては全く利益にならない←利益にしたら違法になる。恐らく、場所も金も乏しい中小企業では実質違法状態化していると思う。

つまり政府が責任を取らない事で各企業に負担を押し付けている訳だ。かつての米穀通帳並に酷い法律であり、現場で破綻するのが明らかだ。

まともな管理ができず、バイトでもアクセスできる様な環境であれば、当然個人情報が流出するリスクも増える。実際に流出した場合は企業が責任を問われる。政府は絶対責任を取らない。

本来、役所側で検索すれば企業は無駄なコストを掛けなくて良いし、企業からの情報流出リスクもなくなる。それなのに、国民に提出は義務だと誤解させる為、ついでに役所側の手間を減らす為に、社会全体に無駄と個人情報流出リスクを押し付けている訳だ。

これらは源泉徴収と同じ運用で、他の先進国では企業が徴税コストの負担に反発するのであり得ない仕組みだ。

一方で、厳しく検査すればほぼ確実に違法行為が見つかるなら、企業への圧力に利用できるので、役所はこの手の運用が好きである。

一番強力な手段は税務調査で、新聞が政府に都合の悪い記事を載せると、税務調査が入る事が続けば、政府への批判が書きにくくなる。脱税なんて解釈次第でいくらでも指摘できるし、調査に対応する手間だけでも負担が非常に大きいので強力な脅しになる。

マスコミが財務省に正面から盾突けないのは税務署の存在が大きい。本来徴税と脱税調査は強力過ぎるので権力分離すべきだが、それを陰で利用している政府は当然やらない。

このような詐欺的な手法を使って騙しを仕掛けている物が、国民の為である筈がない。現状大多数の国民にメリットはほとんど無く、企業の事務に無駄なコストを押し付けて企業の利益を削っているだけだ。

年末調整の際にマイナンバーの提出を拒否された場合の対応策 (オフィスステーション 年末調整)

https://www.officestation.jp/nencho/article/538/

現在の法令では、従業員が会社にマイナンバーを提出する義務はありません。

従業員が提出を拒否しているにもかかわらず会社が提出を強く求めた場合には、パワハラなどの責任を追求されてしまいますし、最悪の場合には強要罪等の刑事責任を追及されてしまう可能性がありますので十分な注意が必要です。

社内向けに、住所録や給与計算の目的で従業員のリストを作成している会社が多いでしょう。このリストにマイナンバーを付け加えると、そのリストは法令上「個人情報データベース等」の取り扱いを受け、社会保障・税務・災害対策以外の目的で利用できなくなってしまいます。

一部の解説記事では無知なのか意図的なのか、誤解を招く記述もあった。

マイナンバーは会社に提出する義務がある? (セコム)

https://www.secom.co.jp/business/mynumber/about/requirement.html

この説明の中で、

"従業員等に対して「マイナンバーの記載は法律で定められた義務である」ことを説明し" ←敢えて主語を抜いており不正確。義務なのは企業側だけで個人の側に義務はない。さらに企業が個人に強制したら法律違反の可能性がある事を書かないのは説明不足。

"関係書類にマイナンバーの記載がないことは、従業員等個人の義務違反" ←この記述は完全に嘘。個人に義務は無い。セコムは上記の説明不足と合せて、意図的な誘導をして政府に協力してる様に思える。

この様にネットの記事は他の情報と比較しないと騙される。大手企業のサイトだからといって正しいとは限らない実例だ。

少なくとも国民側はマイナンバー提出は任意であり、流出のリスクがある事を理解した上で、提出するかどうかを自分で判断して欲しい。

ちなみに私は税務署の確定申告、民間の保険金請求時に完全に無視したが、特にクレームもなく、税の還付や引落、保険金の支給は支障なく行われている。

民間金融機関(銀行、証券会社、FX業者)のマイナンバー提出要請も全部無視した結果、勝手に登録された所と未だに登録されていない所もあるものの、どちらでもその理由で取引を止められた所はない。現実に不利益は無いという事だ。

マイナンバーの運用でも以上のような誤魔化しが横行しているが、マイナカードはさらに無茶苦茶な運用になっている。登録ミスが多数発覚した事で批判を受けているが、政府は人為的ミスと言い訳して逃れようとしている。

しかし大規模システムでは人為的ミスが起きるのは大前提であり、それを防ぐためにシステム側で極力エラーチェックする事が当然要求される。それが出来ていない事が判明した時点で、システムに根本的欠陥がある訳だから、運用を止めてシステム設計から見直すのが当たり前の責任だ。

不具合システムを運用したまま自治体に点検を丸投げすれば現場を混乱させ、自治体の事務作業を崩壊させるか別のミスを誘発しかねない。

最近地方自治体による臨時職員募集のネットCMが増えているが、これが理由だとしたら無茶苦茶だ。もし臨時職が作業に当たれば、必然的に個人情報漏れのリスクを増やすだろう。

なぜそこまでしてマイナカードを強制したいのか。当然利権が絡んでいる。まずシステムを作るITゼネコンにとっては大規模化し、紐づけが増えれば予算が増える。当然見返りの政治献金という名の賄賂も増えるし、役人の天下り先が増える。損をするのは国民だけだ。

危険すぎる「マイナ保険証」…!なぜ義務化? (全商連)

https://www.zenshoren.or.jp/mynumber_qa

Q5 国はなぜ、マイナンバーカードを押し付けようとしているの?

A 個人情報を民間事業者に提供して利活用するため

ITゼネコン以外の大企業にとってのマイナカード利権は個人の情報だ。個人の活動を追跡した大量のデータは分析すれば営業の参考になるからビッグデータとして売買されている。Suicaが情報を勝手に売ろうとして大騒ぎになったが、その様に個人情報は金になるのである。

そこに紐付けられたデータは多いほど、さらに各個人ごとに連携したデータの方が精度が上がるので価値が上がる。しかし一企業では収集できるデータには限りがあり、別企業のデータを集めても個人情報保護の壁があるので連携は容易ではない。氏名や住所のデータはビッグデータに含めてはならないからだ。

そこにマイナンバーという共通キーがあればデータの連携が容易になる。無論マイナンバーそのものの利用は違法になるが、マイナカードに使われているICにもシリアル番号(総務省はマイキーIDと呼称)が付けられていて、その番号は商用利用が可能という抜け道が作られている。

民間向け マイナンバーカードご参考資料 - デジタル庁

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3f10dd8b-8c2a-4585-9cdc-674ad2112731/32d0bfff/20230224_policies_mynumber_private-business_reference_01.pdf

マイナポイント/よくあるご質問 (総務省) ←この情報は解り易いが、期限が過ぎたら消されそう。

https://faq-mynumbercard.point.soumu.go.jp/kb/ja/article/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%81%E5%9B%BD%E3%81%AB%E8%87%AA%E5%88%86%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E3%82%84%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%8C%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%86%E3%81%AE%E3%81%8B%E3%80%82

マイキーIDは法律で利用が規定されているマイナンバー(数字12桁)とは異なる記号番号で、マイキーIDからマイナンバー(数字12桁)や氏名や住所などの個人情報を特定することはできません。

このマイキーIDを使えば複数のビッグデータを統合する事が可能になる訳だ。マイナンバーに紐付けられた情報は商用利用不可だが、このIDに紐付けられた情報は売買できるのだ。

確かにマイキーIDだけから氏名を特定する事はできないが、別途紐付けられた名簿を入手できれば可能になるし、その名簿は各企業に蓄積されてる。流出したら企業の責任であり政府は責任を取らない。さらに、マイナポータルの利用規約には政府の免責規定まで入れているから質が悪い。

今後マイナカードを使う場面が増えるほど、紐づけられた情報が多いほど価値が上がる。

もしも本当に普及すれば、表向きは一応個人の名前は消されているが、その活動が全て把握されるという世界になる。

それだけでも気持ちが悪いが、闇の世界では当然企業等の名簿が流出して個人の氏名等も紐付けられた情報が売買されるだろう。住所氏名だけでは不正確なのはマイナカードの紐づけミスでも明らかだが、マイキーIDでリスト化されたら個人が完全に同定され、犯罪のターゲットにされるだろう。

さらに言えば、マイナンバーに紐付けられた情報は政府がその気になれば利用可能だ。用途の規定は省令だから改変は思いのまま。個人の資産状況、取引情報、勤務先、銀行口座等々の情報を握れば税を取りはぐれない。健康診断情報はそのまま徴兵検査に使える。マイナンバー無しでは転入も就職も口座開設もできないなら逃げても追跡できる。

情報はデータ化されたら必ず流出するリスクが有ると考えるべき。完全なセキュリティは存在しないし、システムをハッキングするまでもなく、金で買収できるバイトや正社員に盗み出させる事は容易だ。個人情報を守るためには情報を分散化して流出被害を小さくするしか手は無い。全てを一つの番号に集約する日本は世界のセキュリティ対策に逆行している。

国民から金を巻き上げて、自分たちの利権を守ることだけが目的の棄民党政権が強制する政策は国民にとってロクなことにならない見事な実例になっている。

そもそも国民の命に関わる健康保険システムを変えるなら、事前にしっかりした制度設計と周到な験証を行ってから実施するのが当然である。今のように続々とボロが出て、それに対しいい加減な弥縫策をでっち上げ、地方自治体にすべてのデータ確認作業を押し付ける事では絶対こぼれ落ちる人が出てくる。

世界でも健康保険とIDシステムの統合は危険すぎるので行われていないのに、IT後進国の日本で上手く行くはずがない。国民が自衛するために、現在の保険証を使い続けてマイナカード拒否を棄民政府に突きつけるしか無い。

それより利権ばかり熱心で国民の福祉を全く考えていない政権を変える方が本質的だ。しかし国民の半数が選挙権(民主主義)を放棄してる現状では、国民が奴隷扱いされるのは当分避けがたいのか。

現状に満足しているならともかく、生活が苦しいと感じても投票に行かない人の考えは理解不能だ。

投票に行ってもどうせ社会は変わらない、ではなく、投票して政権を変えない限り絶対現状は変えられない。

夏なので蚊に刺されるリスクも増えるだろうからタイムリーなネタに走る。多分参考になると思うが、個人差もあるかも知れない。あくまで自己責任で、十分注意して実験してもらいたい。

我が家も庭があるので暑くなって生垣や雑草が伸びてきたら刈るのはご近所の手前ノルマでもある。当然庭に出れば蚊によく刺される。痒みというのは厄介で、理性では我慢しようと思っていても知らないうちに引っ掻いてたりする。蚊の害以上に引っ掻きのダメージが長引く事も多い。市販の虫刺され薬を塗っても放置してた場合と比べて「痒み」に関してはそれ程有効という感じがしないし。

と悩んでたらネットで、患部を熱すると痒みが収まるという情報を見つけ、ものは試しで実行してみた。

80℃以上の温度でないと効果がないとあったので、火傷しないように高熱に晒す方法として、布巾に熱湯を掛けてそれを患部に押し当ててみたら、驚いたことに嘘のように痒みが消えた。再現性も私の場合ほぼ確実。玉石混交のネット情報としては大正解だった。お陰で庭仕事の憂鬱が一つ軽減された。

私のやり方は、乾いた布巾かタオル(濡れてると温度が下がるのでNG)の一部に沸騰直後の熱湯を掛け、掛かっていない所を持って、患部に熱い面を最初は叩くように素早く当て、少し慣れてきたら我慢できる限界まで当てては離しを数回繰返す。これでほぼ瞬時に痒みが消える。虫刺され薬とは比べ物にならない劇的な効果だ。

ただしぬるい湯や少量すぎると効果が薄い。少なくともずっと当てていられる温度では痒みは消えなかった。

しかし熱湯面を長く当てれば本当に火傷になってしまうので加減が難しい。ベチャベチャに濡らして湯滴が皮膚に残ると非常に危険なので皮膚に湯滴が付かない濡らし加減を自分で見つけてもらいたい。万一湯滴が付いたらすぐに乾いたタオルで拭き取る事。液体の水は比熱が大きいので大変キケン。サウナ80℃なら耐えられても風呂だと60℃でも確実に大火傷になるのは気体と液体の熱容量の差。

皮膚が薄く火傷耐性の弱い子供には危険なのでこの方法は使うべきではない。多少ヒリヒリしても大丈夫な大人が、自分の感覚で加減する事が大前提で、他者には使えない。

一箇所消えるとその近傍が痒くなる事もある。多分複数刺されていて強い痒みにマスクされていたものが表に出てくると思われる。同じ様に繰返し処置すれば良い。

元の情報では熱で蚊のアレルギー物質=タンパク質が変性して解毒されるという推測が付いていた。タンパク変性は大体50℃以上から起きるので、だから80℃が必要なのか、とその場では納得したのだが、蚊のタンパクが変性するなら当然皮膚タンパクも変性して火傷になる筈で、この説明は疑問。

その後、蚊以外の 蕁麻疹やアレルギー的な痒み、ゴムかぶれ、汗かぶれ、と言った症例にも試してみたら同様に痒みが消える or 大幅軽減する事が判った。但し皮膚病的なケースでは暫く(30分~2時間位)すると痒みが戻ってくる。この点からもタンパク変性とは考えにくい。結局直接原因を治す効果はないから炎症がある場合は塗り薬も使った方が良いだろう。

という事で、タンパクを変質させているのではなく、痛覚を強く呼び起こす事で痒みを感じる神経が一時的に遮断されているのではないかと推測している。

一般的な蚊(イエカ)の痒みは大体数十分あれば自己治癒するので再発した事は無い。

不快な痒みを我慢しなくて良い点、引っ掻く事を回避できる点に有用性がある。

原因がはっきり判らないが痒くて我慢できない時にも有効。引っ掻くと皮膚が傷ついて却って痒みが長引く恐れがあるので間接的な治療になる。ただし痒みが戻ってくる場合は真の原因と治療法を探した方が良い。

欠点は一々湯を沸騰させるのが面倒なぐらい。ステロイドのような副反応が無い点は安心できる。

当然ながら蚊による伝染病対策にはならないので、その疑いがある場所で刺されたら素直に病院に行くべき。

痒みも警報の一つなので、原因について確認する事は必要。軽い痒みは問題ない事が多いだろうが、何か重篤な病気が隠れているケースも無いとは言い切れないから。

私は医学は専門外なので、以上はあくまで個人的な推測である。自己責任を徹底してもらいたい。

科学的な興味で、いざ調べてみると意外にも痒みの仕組みは正確には解明されていないらしく、ごく最近になって痛覚とは別の神経系があるとか、アトピーの場合の受容体が特定できたとか、現在進行中の分野のようだ。よって情報収集では検索順以上に記事の年次にも注意を払う必要がある。

【特集】かゆみのメカニズムを理解する(冨永 光俊)ファーマスタイル 2022年12月号

https://www.credentials.jp/2022-12/special/

痛みとは別にかゆみを伝える感覚神経線維がある事、痛みによってかゆみが弱まる機構が働く事が言及されている。最近の医学系雑誌なので一応信頼が置ける。

慢性的なかゆみの新しい神経系メカニズム(津田 誠,白鳥 美穂)生化学 2016年10月

https://seikagaku.jbsoc.or.jp/10.14952/SEIKAGAKU.2016.880654/data/index.html

学会誌の論文だが短めで比較的解り易く書かれている。専門外でも「はじめに=Introduction」と「終わりに=Conclusions」だけ読めば何とか概要理解できるのが論文の書法~どんでん返しは御法度。通常「Abstract」も付く事が多いがこの論文誌では略されてるようだ。

かゆみの神経化学的基盤の説明から、痒みで引っ掻くことの悪循環が説明されている。即ち引っ掻くのを止めるだけでも治癒に近づくという事だ。

蚊に刺された時のかゆみの強さ(遺伝子検査マイコード)

https://mycode.jp/fumfum/itch-intensity-for-mosquito-bites

蚊に刺されるとなぜ痒くなるのかの説明は納得。個人差は遺伝子だけで説明できるとも思えない。ちょっと宣伝誘導気味なので要注意。

わずか「45秒」でかゆみが消える! テクノロジーで「虫刺され」の対処法が変わる(GetNavi web)

https://mainichi.jp/articles/20180830/gnw/00m/040/001000c

明らかに商品宣伝だが、熱で症状が改善される事に言及してる。ただし米国の研究と書いてる元ソースが不詳で論文なら失格。原理的には近いので有効そうな気もするが、私は実際に使ってないので保証は出来ない。

検索したら類似品も多数あり、ポイズンリムーバ~蚊の唾液タンパク質を破壊すると原理説明している物もあった。これは上述の通り、間違いと思う…がタンパク変性以外の理由で50℃程度で毒性が変化する可能性も否定はできない。

別の類似製品では、熱+振動を与える事で局所的な血流と循環を高めて痒みを緩和するという説明もあった。かぶれによる痒みは風呂で軽減する事もあるので、血流の影響も否定はできないが、熱布巾では瞬時に痒みが消えるので血流で説明できるかは疑問。

私の体感では40~50℃では温度不足と思うが、実際効いてるとしたら、肌に局所的な接触熱刺激+振動の相乗効果で熱布巾と近い効果が起きるのかも知れない。これも実験してない以上肯定も否定もできない。

まあ理由はともあれ、使ってみて効いたならラッキーというシロモノだ。一応効いたというレビューも複数あったし。

加熱条件の再現性は高いと考えられるので、まず低温×極短時間から始めて効果を確かめながら使うには良いかも。これなら子供でも試せるかも知れないが、私は実際使ってないので保証はしません。

虫刺されによるかゆみが止まらないときの対処法は?症状や原因も解説(スギ薬局)

https://www.sugi-net.jp/sugi-channel/415

炎症に対し冷やす事を推奨。冷却も痛覚を呼び起こすので有効だろうと推定するが、私は熱の方が効果が手っ取り早いと思う。自分で試してみて有効だったなら使えば良いだろう。

吸う 冷やす それとも貼る 「蚊に刺されたかゆみをとめる 裏技」(花岡歯科医院)

http://www.hanaoka-shika.com/original44.html

歯科医なので専門外ではあろうが思考法は科学的なので参考になる。

絆創膏を貼るのは試した事が無かった。早速実験してみると確かに効くような気もする。ピンポイント的なので複数刺されたり、場所がぼんやりとしてる痒みには熱布巾の方が手っ取り早いだろう。刺された場所が明確に判るケースなら良いかも。

ただこの方法も長時間経つと痒みが復活してきた。火傷リスクはないが、長時間貼ってると接着面がかぶれ気味になる欠点もある。私はあまり使いたいと思えない。数十分で剥がしてしまうべきかも。

花岡氏の仮説だけでは経時変化は説明できないので、正確な原理は不明だ。接着刺激でも神経系が切り替わるのだろうか。

医学研究が目的ではないので理由は不明でも自分で試して有効性と再現性があれば自己責任の範囲で利用すれば良い。

タバコの火は熱布巾と同じ原理と思うが、火傷リスクが寧ろ高いと思われるのでいつもタバコを吸ってる人以外はお勧めしない。

ストローは面倒そうであまり試したい方法とは思えないのでパス。気になる人は自分で実験を。

「熱や痛みなど、かゆみよりも強く感じる刺激を利用した裏ワザ」という視点に私も同感。最初の文献にもあったが、痛覚の方が痒みより生命維持に緊急性があるので、進化の結果として、強い痛覚刺激があった場合に一定時間痛覚が優先され痒みはマスクされる神経系の仕組みがあると推測する。命の危険がある時に痒いなんて言ってたら生き残れないだろう。現状確証はないが、大きな矛盾なく説明できるので門外漢としてはこの解釈で満足。

さらに完全な憶測になるが、なぜ「痒み」が必要になったかというのも蚊に対する対策で生まれた進化ではないだろうか。ネット検索によれば、人間自身を除けば、人類を最も殺してきた生物は蚊である。ならば蚊等の伝染病系の虫の存在を検知して多数繁殖している場所を回避する能力は種の生存に有利に働くと考えられる。ただ蚊の害を「痛み」として感じると、蚊の完全回避は当時の生活環境では不可能なので日常生活にも支障をきたす事になるだろう。だから痛みより弱い不快な感覚として警報を出す機能が発達したのではないだろうか。

うーん、なかなか壮大な世界に繋がった。

ついでに調べてみたら、吸血する虫でもマダニは噛まれても自覚症状が出ないらしい。多分、マダニのリスクは蚊に比べれば圧倒的に小さいから進化の過程では無視されたのか、あるいは蚊より長時間吸血する必要があるのでマダニ側の適応進化かも知れない。

一方、アトピーの痒みは生存に有利な反応とは思えないのでなぜ起きるのか不可解。これまでの進化時には存在してなかった人工化学物質が人体メカニズムを誤作動させるのだろうか。こちらは現在も医学研究が進行しているようなので将来に期待しよう。

下記の解説記事は平易で解りやすい。痒みを止める方策として「冷やす」と同様、「熱する」も加えて研究してもらいたい所だが、火傷のリスクが大きいのでなかなか公式には勧めづらいかな。医者としては医学治療と投薬を奨めたいのが本音だろうし。

なぜ、かゆい? (順天堂大学 環境医学研究所)

https://www.juntendo.ac.jp/graduate/laboratory/labo/kankyo_igaku/kayumi/itch.html