四天王寺さんの「初弘法市」に

行って来ました。

私は弘法市のような類のものが

好きで、あちらこちらと足を運ん

でいます。

収集しているものもあり、お宝探

しを兼ね、うろちょろと、、、

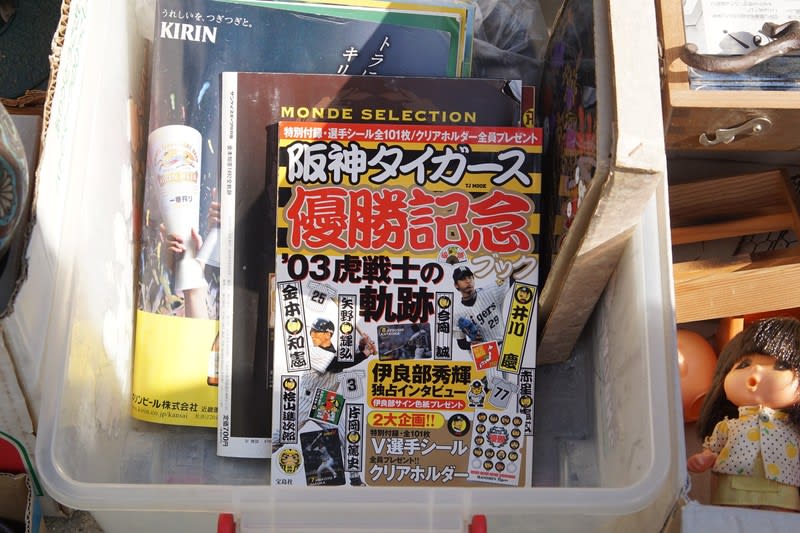

弘法市には、色んな露店が並び、

境内に足を踏み入れただけで、

ワクワクしてきます。

皆様にも弘法市の雰囲気を味わ

って頂こうと思い、今回は写真を

めっちゃ多く使いました。

しんどくなったところで、おしま

いにして下さい。

試食品もありますよ。

陶器の破片も、売り物。

買った人は、どのような使い方

をされるんやろな?

懐かしい、トーマス機関車。

孫たちが幼い頃、富士急ハイラ

ンドに、トーマス君に会いに行っ

たことを、思い出しました。

私の好きな飛行機模型。

木製の手作り作品。

これも売り物ですよ。

この辺りで、山形の名産品・玉

こんにゃくを食べ、ちょっとひと

休み。

15個で500円でした。

日立の真空管

この羽子板、お値段は

5000円だそうです。

店頭に並ぶ品物のお値段は、ピン

からキリまで。

中には「持って帰ってや」で、無料

の物まで、、、

今回、私が収集している品で、

お気に入りが1点あり、値段の

交渉をしたのですが、折り合わ

ず見送りました。

来月の弘法市で(残っていまし

たら)もう一度、交渉しようと思

っています。

お疲れさまでした。

最後までお付き合い頂き、あり

がとうございます。

写真を並べている私は楽しか

ったですが、皆様方はうんざり

では、、、これに懲りず、次回

からもよろしくお願いします。

、

、

ハイタッチ

ハイタッチ

記念撮影をして「稚児相撲」は無事におしまい。

記念撮影をして「稚児相撲」は無事におしまい。