『延喜式内社

水度神社ご由緒

一、ご祭神

天照皇大神

高皇産霊神

和多都美豐玉姬命

二、境内小宮社(十社)

天満宮社 日吉神社

太神宮社 加茂神社

八幡神社 嚴島神社

松尾神社 稲荷神社

春日神社 竜王神社

三、神社のご由緒

当社は、平安時代に編集された「三代実録」によれば、清和天皇の貞観元年(八五九年)に従五位下の神位が授けられ、「延喜式」神名帳にのせられた官社 (「式内社」)であります。

また、「山城国風土記」逸文に「久世の郡の水渡社 祇社」とあることから、少なくとも奈良時代(八世紀の初め)には確実に存在し たことがうかがえます。

明治六年(一八七三年)には村社、同十五年(一八八二年)には郷社、同四十年(一九〇七年)には府社に昇格、現在は神社本庁に属する宗教法人水度神社と称しています。

社伝によれば旧社地は境内の東に往古、鴻が巣を結んだという 鴻ノ巣山の峰つづきにあたる大神宮山であったと伝えられており、鎌倉時代の文永五年(一二六八年)に、旧地より現在の地へ遷し奉り、今日に及んでいます。

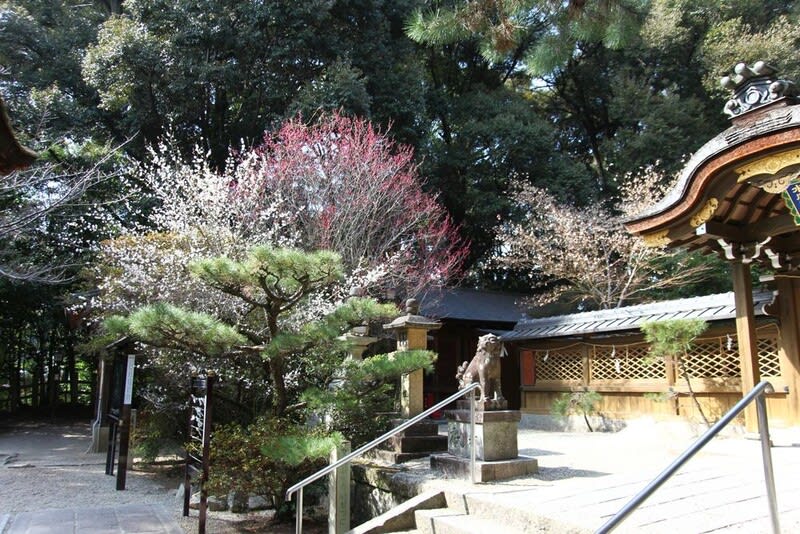

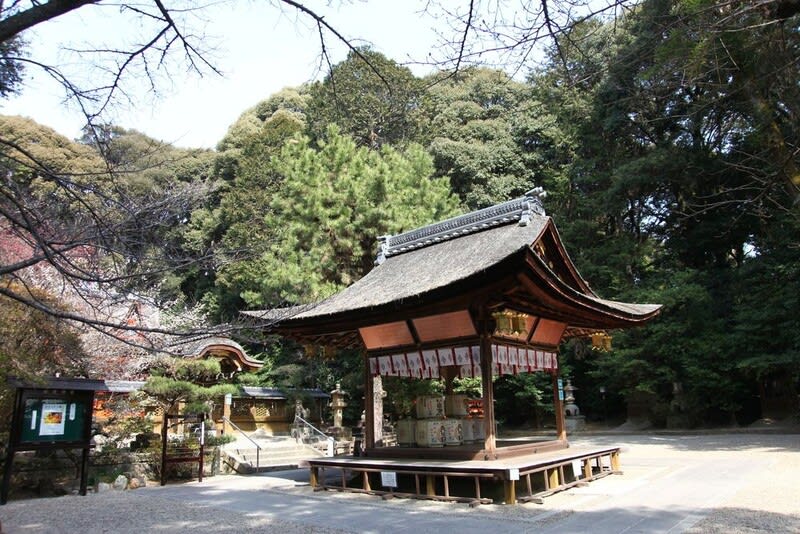

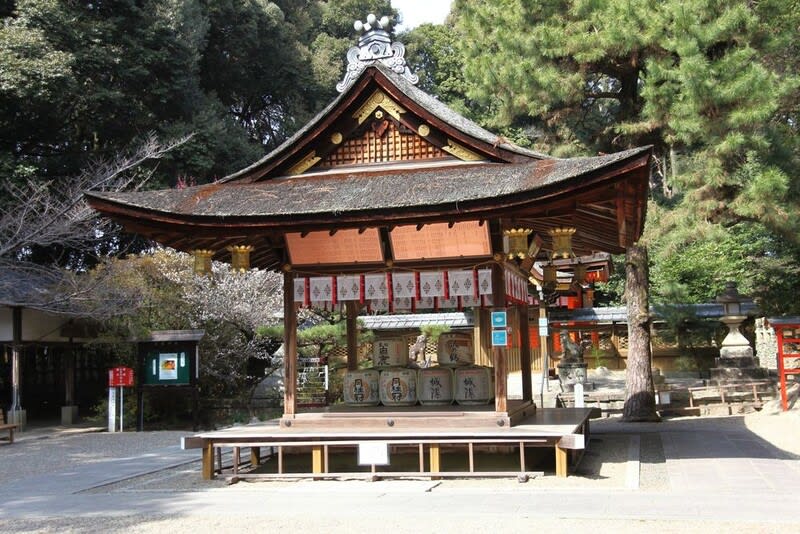

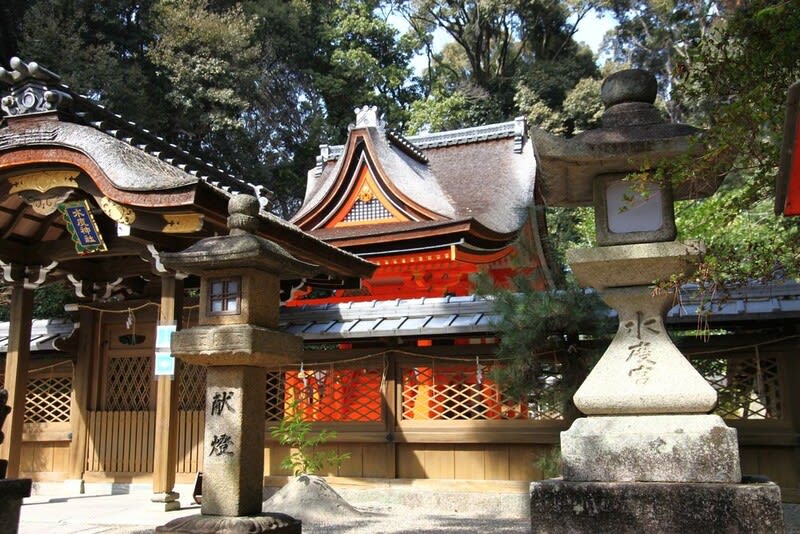

本殿は正面一間、側面二間の一間社で、屋根は切り妻造りの正面側を前に伸ばした流造りという形式をしています。 屋根正面には、千鳥破風という三角形の装飾屋根がついており、簡素にして優美な建物です。

本殿造営の棟札 (重文指定)によれば、室町時代の文安五年(一四四八年)の建立とされ、造営年代が明らかな建物としては城陽市内最古の建物であります。

その後、檜皮葺替えの修理が重ねられ、令和元年(二〇一九年)に 三十七年ぶりの改修をおこない現在に至っております。

本殿は、国の重要文化財に指定されています。

四、神社の大祭

例祭 九月 三十日

大祭 十月二日

五、文化財

水度神社本殿 【国指定重要文化財】室町)

おかげ踊り図絵馬 【京都府指定登録文化財】 (江戸時代)

大般若経【城陽市指定文化財】(鎌倉時代)

鉄湯釜【城陽市指定文化財)(宝町時代) 』

(説明書きより)

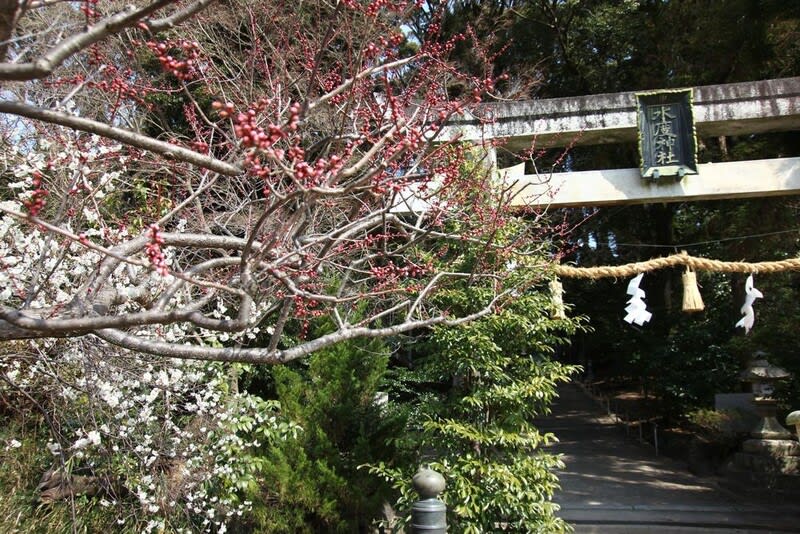

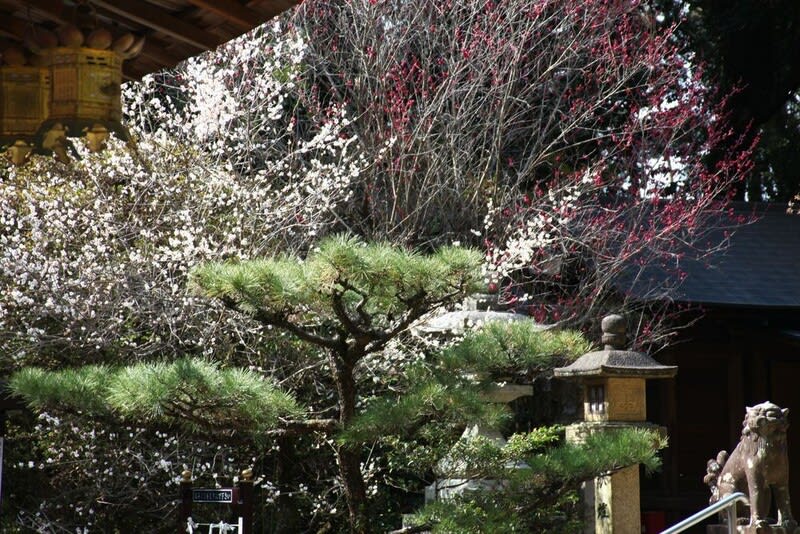

比較的近いので何度も訪れている。境内はかなり広く、第一鳥居から第二鳥居までの間は市道がそのまま走っているようなところだ。第二鳥居から本格的な参道となり、途中苔むした祠がいくつか建っており、また赤い鳥居が集積したところもある。しばらく上っていくと目の前に拝殿が見えてくる。そして国の重要文化財に指定されている見事な本殿が姿を現す。その周囲に白梅を中心とした梅の木が、少しではあるものの花を咲かせ、反対側には紅梅が咲いていた。

由緒ある神社であり、普段から参拝に訪れる人が多く、なんでもない普通の日でも、三々五々一人で、あるいは二人で参拝にやってくる人が絶えない。

説明書きにある通り平安時代からこの神社はここに建てられており、優に1000年以上の長い歴史を誇る。周りを取り囲む鎮守の森も非常に静かで鳥のさえずりが聞こえる。ここから北のほうへ少し歩けば、同じく国の重要文化財に指定されている久世神社の本殿がある。この辺り一帯には同時に大きな寺院の跡や古墳などもあり、太古の昔から人々の生活が営まれていた。そういったことから非常に重要な土地であったことは確かだ。

(本殿 重要文化財)