2006/12/3

クリックすると元のサイズで表示します

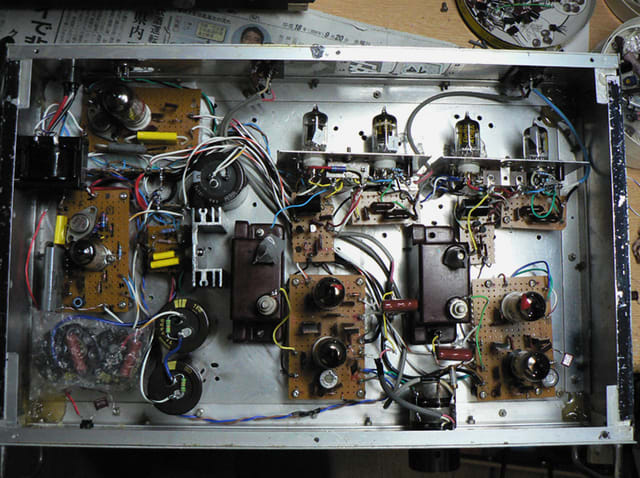

ようやく金田式真空管DCプリアンプの試作ができた。

なんとか数年前の失敗が取り戻せた感じだ。オリジナルとはあちこち

異なるが、まあ良しとしよう。低音用の金田式UHC-MOSのパワーアンプの

ゲインが高いもので、プリとしては使いづらくて結局、音量調整は

オリジナルのやり方を止めました。NFは固定抵抗とし、出力と

出力端子との間にスケルトン抵抗20KΩを入れて、50KΩのVRを

アース間に入れるというアッテネータ方式をとりました。

これで随分使い易くなりました。昔は金田氏もそういうやり方を

していたのを思い出してやってみました。

昨日から今日にかけては、2Wayマルチアンプ方式となっているのを

チェックしてみました。昨日までは、低音に金田式UHC-MOSのパワー、

中高域にSATRI-ICパワー(モノ2台)という構成でした。

どうも高域のキレが気になっていたので、これを逆にしてみました。

するとなんとなく、石のフラットアンプを使ったときのように

音が少し引っ込む感じです。以前からこの傾向は感じていたので

金田式の特徴かと思っています(アンプが厳密にオリジナルを

模してないからかも)。

ということで、手持ちのアンプを試すことにしました。

以前、K-yasuさんから提供してもらったDCアンプを使ってみました。

このアンプは、中高域が綺麗な音がします。

これは、なかなかいいです。

次は、もうかれこれ30数年は経つクリスキットのP-35.

これも、高域の張りは結構いいですね。少々賑やかな感じもあり。

ということで、K-yasu式アンプを使うことに決める。

が、このアンプは、VRが入っていたり、ちょっとSP端子が

使いにくい構造なので、少し手をいれる必要があるので、

とりあえず、今日のところはP-35を使うこととする。

ただし、ケミコンがさすがに古いので、手元に余っていた

ELNAにAUDIO用22,000μFに取り替える。ついでに電源部の配線材を

取り替える。何しろ、配線は球アンプに使うような、細い単線だったから

です。確か、半田メッキされた拠り線だったはずだが。

採用されたのはVer2からだったかも。

少し、中域が余裕のある音になった感じがする。

これで、夕方までレコードを聴き、最後に 例のWE429Appに

換えてみる。

うーーーん、弦楽器やボーカルは俄然、こちらがいい。

CDのプリはSATRI-ICのに換えてある。レコードもいい感じだ。

ということで、低域はSATRI-ICのパワーアンプに決めて

中高域を取り替えて楽しむというのもいいみたいだ。