京都の桜は、何度か見に出かけていますが、奈良には足を運んでいないので、今回「吉野千本桜と秘湯赤目温泉」という一泊二日のツアーに参加しました。ツアーの行程は、次の通りです。

日程1日目(4月4日)

東京駅8:26発===(こだま639号)===10:54着三河安城駅===長谷寺===赤目温泉(泊)

日程2日目(4月5日)

赤目温泉===吉野山(4時間自由散策)===伊賀上野城上野公園===三河安城駅19:17発===(こだま678号)===21:47着東京駅

「長谷寺」は、古くから観音信仰の聖地とされ、一年を通じてさまざまな花が咲き誇り、「花の御寺(みてら)」と呼ばれています。ご本尊は、約10mもの高さを誇る日本最大の木造観音像で、女性に嬉しい「美」にご利益があるといわれています。

「仁王門」は、両脇に仁王像が見守る立派な総門です。

「総本山長谷寺」の「登廊(のぼりろう)」

「中登廊」から「下登廊」を見る

「登廊(のぼりろう)」は、上登廊・中登廊・下登廊と3廊に分かれている長い階段で、全部で399段あります。

下登廊の段差が低く、中登廊、上登廊と続くほどに段差が高くなっています。

「総本山長谷寺」の「本堂」

「総本山長谷寺」の本坊前「御所桜」

「本堂」は、断崖絶壁に建てられており、京都の清水寺と同じ懸造(かけづく)りといわれる建築です。本堂の前がせり出していることから「舞台造り」といわれています。

本尊の十一面観世音菩薩立像は、高さ12.3mを誇る日本最大級の観音様です。

西参道の桜が満開で、特に、本坊前の「御所桜」は見事です。

天台宗延壽院の枝垂れ桜

「延寿院」は、赤目四十八滝の登り口にありますが、今回宿泊した「赤目温泉 対泉閣」のすぐ側にあります。

延寿院は、修験者の祖、役小角(えんのおづぬ)が開いたといわれ、正式には黄龍山 延寿院という天台宗の寺で、赤目不動が安置されています。

樹齢350年の枝垂れ桜が満開で、訪れた時期は、夜にライトアップされていました。

「赤目四十八滝」の渓谷

「赤目四十八滝」の「不動滝(ふどうだき)」

赤目四十八滝は、日本に数多く存在する四十八滝の一つで、三重県名張市赤目町を流れる滝川の渓谷にある一連の滝の総称です。

赤目牛の像がある階段を登り、登りきったところにある不動橋から見える大きな滝が、赤目五瀑のひとつ「不動滝(ふどうだき)」です。

高さ10m、幅7m、滝壺の深さは約10mで、不動明王にちなんでこの名前がつけられています。

ここは絶好のフォトスポットのひとつです。

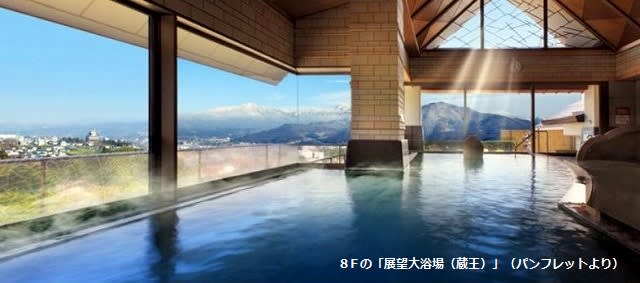

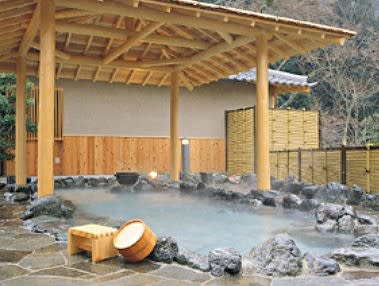

秘湯赤目温泉の対泉閣の露天風呂(パンフレットより)

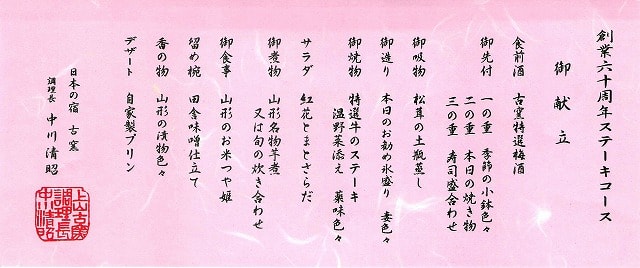

夕食は、三重ブランドの伊賀牛を食材にした料理でした。

温泉は、放射能泉のためでしょうか、あまり特徴は感じませんが、ゆっくり出来て、いい温泉です。露天風呂は離れたところにあり、男湯は「半蔵の湯」、女湯は「かげろうの湯」という名称です。

ただし、内湯と露天は離れたところにあり、着替えて移動しなければならず、時間もなく、面倒なので入りませんでした。

写真は「半蔵の湯」で、パンフレットに載っていたものです。パンフレットを読むと、開放感のある露天風呂だそうです。

総本山金峯山寺(きんぷせんじ)の仁王門(国宝)

本堂(蔵王堂)北側に位置する重層入母屋造、高さ20.3メートルの壮大な日本屈指の山門です。

二階建てで、一階と二階の境目にも屋根の出を有する本瓦葺きの二重門です。本堂が南を正面とするのに対し、仁王門は北が正面。これは、熊野(南)から吉野(北)へ向かう巡礼者と、吉野(北)から熊野(南)へ向かう巡礼者、両者に配慮して互いに背を向けるように建っているとのことです。

門の左右に安置された高さ5.1メートル、桧材寄木造りの金剛力士(仁王)像は重要文化財で、日本で二番目の大きさを誇ります。

吉野山の桜

吉野山の桜

楽しみにしていたのですが、残念ながら、開花状況が以下の通りでした。

下千本(5分咲き、開花日:3月31日、満開予想日:4月 9日頃)

中千本 (3分咲き、開花日:4月 2日、満開予想日:4月11日頃)

上千本(開花、開花日:4月 6日、満開予想日:4月13日頃)

奥千本 (蕾かたし、開花予想日:4月12日頃、満開予想日:4月18日頃)

吉野山には古来桜が多く、シロヤマザクラを中心に約200種3万本の桜が密集しています。

儚げで可憐な山桜が尾根から尾根へ、谷から谷へと山全体を埋め尽くしてゆくそうです

シロヤマザクラは下・中・上・奥の4箇所に密集しており、”一目に千本見える豪華さ”という意味で「一目千本」とも言われています。

吉野山の桜は、下千本(しもせんぼん)、中千本(なかせんぼん)、上千本(かみせんぼん)、奥千本(おくせんぼん)と呼ばれており、例年4月初旬から末にかけて、下→中→上→奥千本と、山下から山上へ順に開花してゆくため、長く見頃が楽しめるのだそうです。

伊賀上野城

伊賀上野城

伊賀の上野城(うえのじょう)は、白鳳城とも呼ばれ、日本100名城にも選ばれています。

伊賀上野城は、筒井定次によって築かれた城で、のちに築城の名手と謳われる藤堂高虎が大規模に改修しました。

高虎は徳川家康の命により、豊臣氏を包囲する城として伊賀上野城を拡張しましたが、「大坂の役」によって豊臣氏が滅んだため工事は中止されました。現在は模擬天守が木造で再建されており、藤堂高虎の黒漆塗の兜などが展示されています。

また、高さ29.7mと日本有数の高さを誇る内堀の高石垣が特徴です。