その日、晴天☀️に恵まれたので遠路遥々東京に散歩に出た🗼

東京タワー🗼及び芝公園周辺を散歩した。

この日は時間を気にせず散歩する事が出来た。

地下鉄六本木駅を六本木交差点側出口から出る。外苑東通りを東京タワー🗼へ向かって歩く

このへんは昔、就活で何度も来た事がある。

就活の楽しみは、色んな所に行ける事。普段自分が考えつかないような場所に行く機会を得られる事。面接の後、散策するのが楽しみだった。

自分が正社員雇用された所はこの近辺ではなく、人事採用というものが全く初心者🔰

の操業年数100年超えの機械製作会社だった。

そこでは“志望動機”などを聞かれる事は無かった。

飯倉片町の横断歩道を渡った所に「樺太会館」なるものがあったと思ったが、もう無くなっていた。

外務省関連の建物らしい。

麻布台ヒルズだが、就活で来た頃は麻布台郵便局だった。

塀と白い建物が、あの国の大使館だが、それに対抗するようにエクアドルとどっかの国旗が掲揚され靡いている。

某大使館である。国旗広げたらバレる。広げる前からバレているが、これは現在ロシア🇷🇺大使館である。

ロシア国旗は広げると通常の国旗より長い。長く見えるのかも知れない。横の線の国旗は目の錯覚で長く見える

自分が就活で散策していた時は、まだロシア大使館などではなく“*塩爺”の邸宅だった。

当時の塩爺邸は、警備がもの凄く厳重で、警察がポリスboxの中に立っていた。装甲車もバリケードもあった。

当時、塀に囲われた異様な建物を不審に思い、警官の一人にこれは何なのか聞いてみたら、「塩川正十郎先生の邸宅です」と答えた。

随分と物騒な警備ではないか!塩爺のイメージとは裏腹に、警備と建物はめちゃめちゃ厳つい!

そのギャップに興奮🤩しました。そして随分金持ちなんだなぁと。

《塩爺: 塩川正十郎氏という財務大臣などを務めた政治家》

当時のロシア大使館は国道246に面していて赤坂御用地に向き合っていた。赤坂警察署が警備に当たっていたらしく、こんな塀に囲われたものではなく、ただのビルに見えて、まさかロシアとは到底思えないものだったが、警備は厳重だった気がする。

赤坂御用地の前にこんな物騒な国の大使館置くなやと思っていました。だって“ソ連”時代もここだったんだろ??物騒やないか!!

警備の関係だろうけどw

跡地は多分更地にされ、新しいビル🏙️が建ったのだろうと思われる。知らんけど^_^

跡地を探したが、そんなものは見当たらなかった。

塩爺が政治を引退し、2012年あたりから“塩爺邸”跡地に“ザ・ロシア🇷🇺”がここへ来て、塩川邸を更地にすることなく、そのまま入り込んだ。警備上の関係でここが都合が良かったのだろうけど、知らんけど、そのまま入り込んだ。正門付近の夏みかんの木もそのままに。

駐日ロシア大使館🇷🇺は他の国に駐在しているロシア大使館とは違って、ラクガキのひとつも無かった。さすが日本人はお行儀が良い。だろうと思うが、理由はそうではない。

ロシア大使館を警備している警官の顔つきは、塩爺の頃のそれとは違い、非常に厳しいものだった。警備のされ方は、塩爺邸時代と何も変わらなかったが、警官の雰囲気がピリついている。「これは何ですか?」と容易に聞ける雰囲気ではなくなっていた。だから間近で写真が撮れなかった。

ロシア国旗が上がっているし、見れば解る。

警備が無ければ日本人だって好きなようにラクガキ出来る📝白い画用紙の様に広がる塀があるんだもの。やりたくなるだろ。そこにはロシアへの罵倒語を書いても良く、ポケモンを描いても良い。

自分何を書いてんだか….

盛り上がって来た⚡️

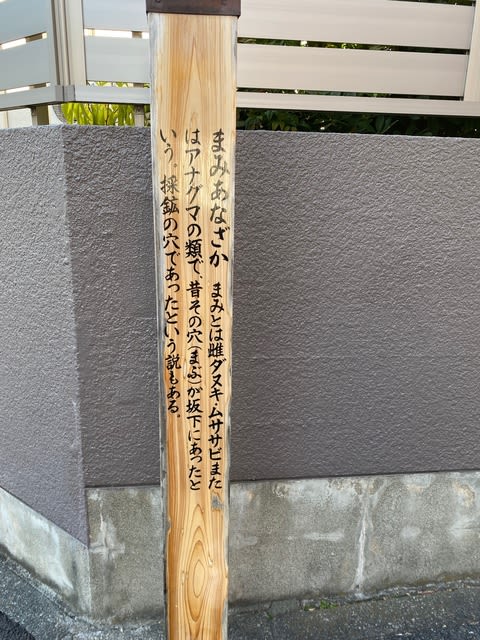

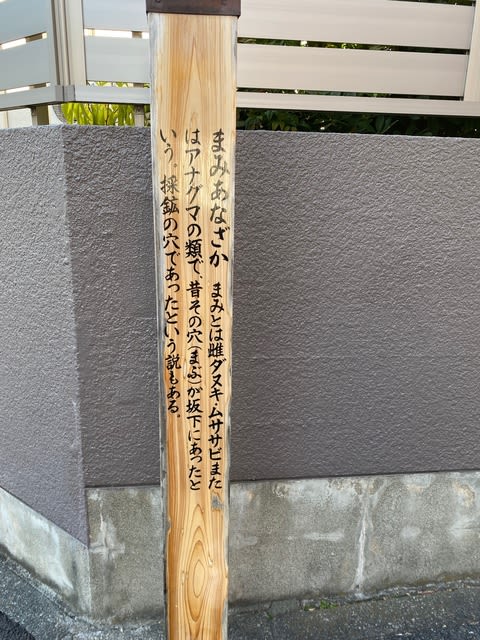

ロシア大使館の隣に”狸穴坂“(マミアナ)なるものがある

坂の上から下へ写したものと、在日ロシア連邦大使館。

狸穴坂の下まで降りる。狸穴坂の由来

狸穴公園

港区というのは、東京都港区である。

大使館があるぐらいなので東京都内である。

公園の真ん中には水場がある。

就活後、ここのベンチで缶コーヒー片手に☕︎

休憩をした覚えがある。

公園内にお稲荷さんがある

狸穴稲荷。御神体は”タヌキ“だという噂がある。

このお稲荷さんには手を合わせなかった。以前*カナダ大使館に手を合わせて、嫌な目に遭った事があり、それ以降無闇やたらに稲荷や石祠などに手を合わせることをしなくなった。

《オボー: オボー(Овоо)とはモンゴルで建てられる一種の標柱である。オボーはおもにチベット仏教の祭礼が行われる場所であるとともに、山岳信仰、テングリ(天神) といった宗教的意味を示す役割を持つが、同時に境界標識や道標としての役割も持つ。》

この中に祀られているのは狸だろうか?

狸穴坂を登り、再びロシア連邦大使館の前へ。

子供たち数人がロシア大使館から出てくる。ロシア大使館内には、どうやらロシア人の子供が通う学校がある。ロシア人YouTuberあしや氏の動画で言ってた。

というワケで、この日は大使館巡りもしようかと考えた。何カ国回れるかは知らん。

ロシア大使館の狸穴坂とは反対側の脇道に入る。

東京タワー🗼がよく見える映えスポット。

ロシア大使館のバリケード。これらは塩爺時代から変わっていない。

警察の車

右翼団体などが通った時に封鎖する為のバリケードだ。知らんけど。

東京タワーに向かって歩く。この辺りの地形はエグい!高低差エグいということ。坂多過ぎる

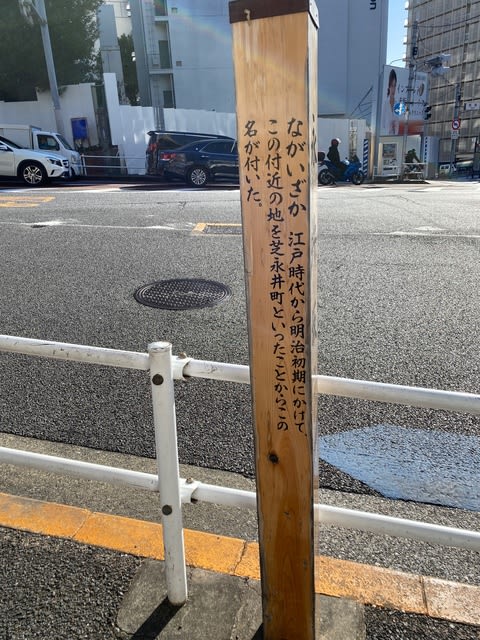

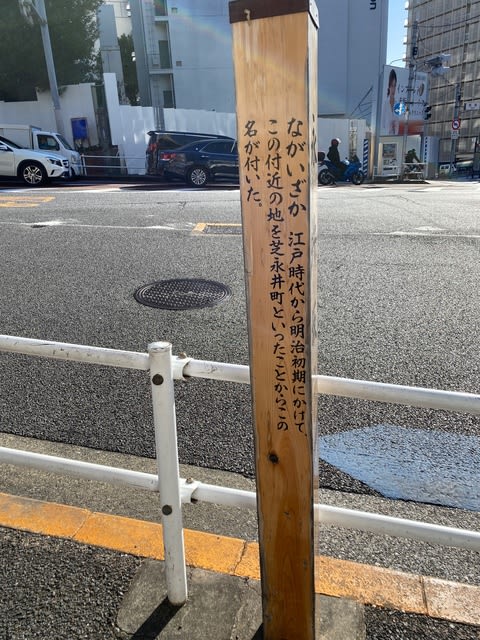

永井坂

坂の途中に教会がある。

日本聖公会、聖アンデレ教会

隣にも教会がある

ロシア大使館敷地内に住むロシア人が礼拝をするのだろうか?“日本聖公会”とは“ロシア正教会”と同じ、東方正教会の系統である。ステップロード(アイアンロード)を通って古代日本(平安時代頃)に終着した東方正教会が“日本聖公会”である。東北地方にこの宗派のクリスチャンが多く存在する。青森かどこかに「キリストの墓がある」という言い伝えがあるのもこの為である。

ローマン・カトリックのイエズス会よりも遥か昔から日本に根付いている。聖公会をググると“アングリカン”と検索結果が出ると思うが、アングリカンとは“キリスト教ネトリウス派”。唐の時代には“景教”と言われていた。ネトリウス派というのはロシア正教やギリシャ正教やコプト正教などと同じ“東方正教会(オーソドックス)”の流れである。

聖アンデレ教会の他に“ニコライ堂”というのもある。これはロシア正教会の宣教師が日本に布教し、日本に根付かせた。ロシア正教会から独立し、日本正教会となった。そしてニコライ堂を建てた。

日本には東方正教会(オーソドックス)が2系統存在する。

ロシア大使館のスマホ📱地図

ロシア大使館の他に、ロシア大使公邸というものを見た事も聞いたこともない。探しているが見当たらない。ロシア通商部というものは、品川駅からそんなに遠くない所にあった。

ロシア大使館敷地内に大使が住んでいるのだろうか?四角い水場はプールである。知らんけど。ロシア大使館の裏は東京アメリカンクラブ🇺🇸

ヤバいだろ😅狐と狸の化かし合いだ。まさに狸穴パラダイス🦡馬鹿試合

東京タワーのフットタウン2F

インバウンドが沢山いた。インバウンドの方を向いたお土産屋さんが多い。

東京タワーを下から見た目線

東京タワーの隣の芝公園、もみじ谷🍁

到底、東京都内とは思えない。

川が流れていて、風情豊か

お地蔵さんがある。このお地蔵さんにも手を合わせなかった。お稲荷さんもお地蔵さんも、日本のものだから、大丈夫だとは思うが、闇雲に手を合わせるのは躊躇する。写真ばかり撮って不謹慎だとは思うが。

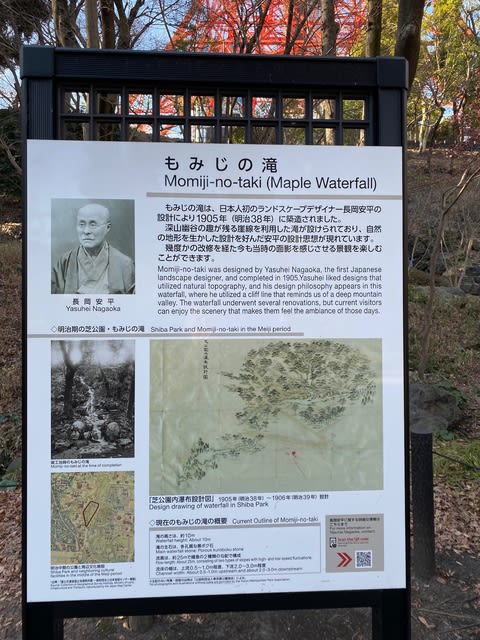

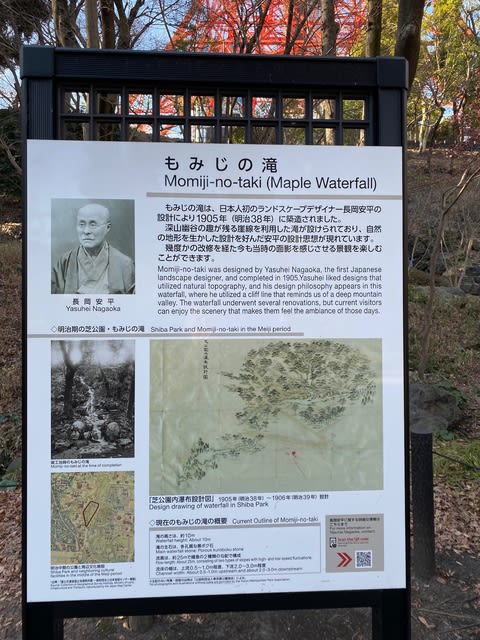

滝がある。これは勿論人工物だが風情ある。それを言ってしまえば、日本庭園だって立派な人工物だ。

”もみじの滝🍁“という。日本初のランドスケープデザイナーの設計により作られた。

もみじ谷のモミジの説明

芝公園のこのエリアは、東京に京都を作りたかったんだと思う。もみじ(楓🍁)に囲まれていると、京都にいるような錯覚をおぼえる。

救急車の音だ🚑都会の喧騒に出会うと、現実の都会に戻る。(勿論、京都にも救急車はいる)

このモミジの説明書きの左下の黄色モミジ”イタヤカエデ“というモミジがある。

”イタヤカエデ“別名”ハードメープル“という。

これは“楓材”という材木。体育館の床や民家のフローリング材、スケボー🛹の板などに使われる事が多く、とても硬い材質。

イタヤカエデは、日本の北海道、樺太、ロシア沿海州、シベリア南部、中央アジア北部などに自生している。寒い地域にあるもの程、密度が濃く、硬くなる。ハードメープル材(イタヤカエデ)をはじめとするメープル材は“北洋材”というシベリア産の材木に、専売特許のように占められており、主にロシアから輸入されている。

しかし近年はウクライナ侵攻の影響で、日本にメープル材というものが入って来なくなってしまった😢日本だけではない。欧米などの西側諸国でもメープル材が手に入らなくなっている。建築業界が多大な影響を被っている。石油や鉱物などの地下資源と同じだ。ロシアは材木と地下資源と穀物の国なのに。全てロシアのせいだ。今更非難するのもあれだが、ロシアは自国による世界への影響など何も鑑みずに戦争をはじめてしまった。ロシア大使館の塀に、皮肉を込めてもみじ🍁の絵を描きまくったら、悟って頂けるのだろうか?

馬鹿とか色々書くよりは美しい色とりどりのもみじを描く事は諸外国より上品なのだろうか?

ロシア大使館で働く関係者に「美しい絵をありがとう😊」と感謝されるのだろうか?

まぁ。もみじ🍁という美意識は日本の美意識の押し付けに過ぎず、警備に当たる警官に止められるだろうからそもそも無理である。

塀が色とりどりのもみじ🍁🍁

京都大使館か????

芸者も書いてみようか。

知らんけどw

京都の話だったものが、結局ロシアになってしまって、大変申し訳ない。

戦争が早く終息する事を願う。

もみじ谷🍁領域を出て道路を渡り、別の領域の芝公園に入る

坂を登り、芝生の領域に出る

ここにはインバウンドがたくさんいた。芝生には3月まで入る事が出来ない。

芝生とタワー🗼の組み合わせは格好良い。流石芝公園というだけはある。

大使館巡りを再開。オランダ🇳🇱大使館

ここは、ロシア大使館とは違い物騒ではない。警備も無く、バリケードも無く平和🕊️だ

オランダの国章。知らんけどw

大使館というより、お屋敷といった佇まい。どんな富豪が住んでいるんだろう?建物は多分洋館だろう。

オランダ大使館も、東京タワーから近い場所にあるが、坂を降った場所にある。本当にこの辺は地形の高低差エグい。

これ以上、大きな坂を完登するのは嫌なので、谷底(平坦な道)を歩いて大使館探し。

キルギス共和国🇰🇬の大使館があるらしいので、行ってみた。

少し坂を上るが、許容範囲。

東京都港区三田にある、キルギス大使館

キルギスの国旗開いてくれ‼️

この大使館は、中産階級の中では上流の部類の家🏠といった佇まい。

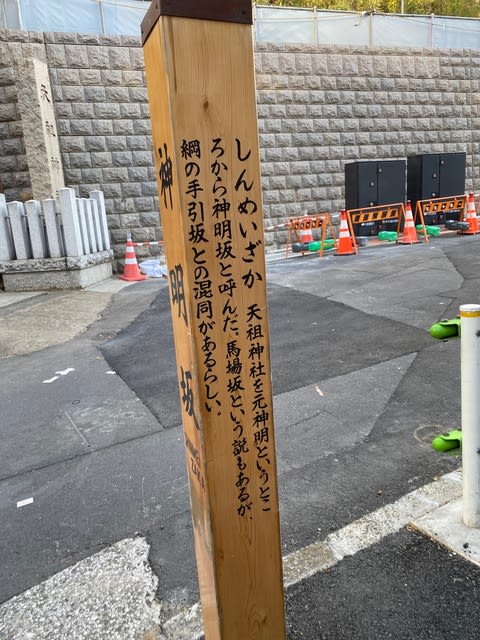

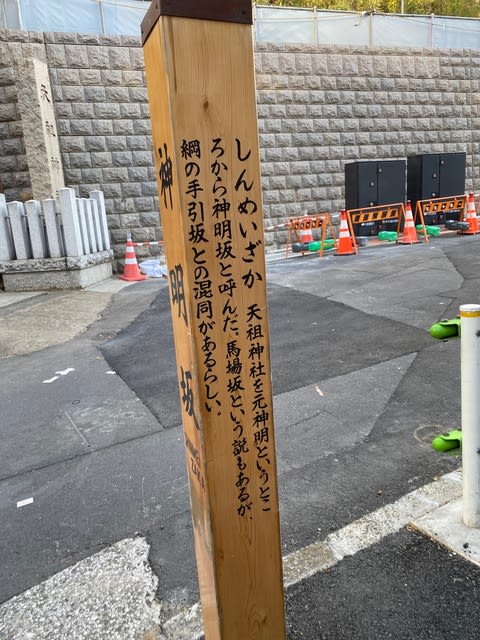

神明坂

麻布十番駅を降りて古川を渡った所にかつて存在した、寂れた地区があった。昭和のまま時が止まり、人も住んでいないようなもぬけの殻に見える、異世界のような狭い一角があった。それが一掃され、再開発されようとしている。都の重要文化財として残すという着想はないのかと、寂しくなりました。

消えゆく景色として写真に残しておきたかったが、遅かった。

大使館は、国力をそのまま反映しているように見える。但しロシア大使館は、元塩爺の邸宅だったから例外的だとは思う。塩爺が偉大だった。塩爺を称賛すべきである。と思う。この日は疲れたので帰途についた。

今回のブログは、自分とロシアの対話のようになってしまい、大変申し訳ない。

長文のご精読ありがとうございました。お付き合い頂きありがとうございました♪