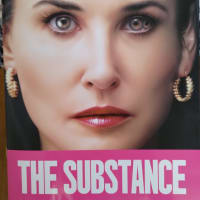

「印象派を超えて 点描の画家たち」

会場:広島県立美術館

会期:2014年1月2日(木)~2月16日(日)(会期が思いのほか短いので、気になる方は急がれよ。)

高校の時、美術で名作模写の授業があった。

ワタシは点描の作品を選び、タイトルは忘れていたが、シニャックの作品だったような気がする。今回、記憶をたどって調べたら「オーヴェルシーの運河」だったようだ。

その作品が今回展示されており、四半世紀を経てはじめて本物を目にすることが・・・となれば、ドラマチックなのだが、残念ながらそんなことはありませんでした。(笑)

さて、今回の展示会の名称が「印象派を超えて」。正直、展覧会がイメージできません。

作品はクレラー=ミュラー美術館のコレクションが中心となっているのだが、コピーが「夫婦愛が育んだ、感動のコレクション」。ますます、分かりません・・・。

サブタイトルの「点描の画家たち」のとおり、展示は点描作品が中心となっている。王道というか、まずはスーラとシニャックの作品を数多く見ることができる。解説ではスーラの「グランド・ジャット島の日曜日の午後」が再三、引き合いに出されるが、あの作品がシカゴ美術館蔵というのが、印象派はヨーロッパよりアメリカで好まれたという点から見て興味深い。

点描作品を中心に多数見ることができる展覧会は数少ないので、同じ手法であっても作家や時代によって様々な変化を見て取れる。作品数が多いゆえの楽しみ方だ。点描は一見乱暴な直感的な手法に思っていたが、改めて科学に裏付けられた理論であると知ると、非常に理系的なものを感じた。それが美術という感性の世界と結びつく過程が面白い。

また、点描という手法ゆえ、いつもの展覧会以上に作品の筆致を実感した。まず全体像を捉え、今度は近づいて筆致や原色を楽しむ、また戻って見え方を再確認する。模写した時にはよく分からなかったものが、実物をみて25年がかりでようやく分かったという感覚。今回の移動ルートを上からたどったら、きっと奇妙なジグザク線を描いていることだろう。(笑)

今回の展覧会で最も気になった作家はマクシミリアン・リュス。アナーキストという経歴も労働者階級を取り上げるテーマ性にも惹かれた。大作「鋳鉄工場」は19世紀末感が漂いなかなか見応えがあるのだが、よく考えたら、この作品が出来たころ、海の向こうのロンドンでマルクスの「資本論」を刊行していたのだ。(ついでに言うなら、切り裂きジャックがロンドンを恐怖に陥れたのも、ミュシャがパリで大成功したのも同時期。)やはりマイナーな作家なのか、テーマが主要な客層に訴求しないのか、ミュージアムショップに絵ハガキが無くて残念。

【追記】

後日、本展覧会の関連イベントとして、美術評論家の千足伸行氏の講演会を聴講。

「新印象派と楽園のヴィジョン:アナーキズムを超えて」という難解なタイトルに不安を感じたが、中身は分かりやすい面白いものだった。

先のアナーキストというのも、「無政府主義者」という認識が先にあったが、アナーキズムが本来は「支配者、上に立つ者のいない状態」を意味するのだと分かり、納得。

リュスの画集もネットで購入したのでした。

会場:広島県立美術館

会期:2014年1月2日(木)~2月16日(日)(会期が思いのほか短いので、気になる方は急がれよ。)

高校の時、美術で名作模写の授業があった。

ワタシは点描の作品を選び、タイトルは忘れていたが、シニャックの作品だったような気がする。今回、記憶をたどって調べたら「オーヴェルシーの運河」だったようだ。

その作品が今回展示されており、四半世紀を経てはじめて本物を目にすることが・・・となれば、ドラマチックなのだが、残念ながらそんなことはありませんでした。(笑)

さて、今回の展示会の名称が「印象派を超えて」。正直、展覧会がイメージできません。

作品はクレラー=ミュラー美術館のコレクションが中心となっているのだが、コピーが「夫婦愛が育んだ、感動のコレクション」。ますます、分かりません・・・。

サブタイトルの「点描の画家たち」のとおり、展示は点描作品が中心となっている。王道というか、まずはスーラとシニャックの作品を数多く見ることができる。解説ではスーラの「グランド・ジャット島の日曜日の午後」が再三、引き合いに出されるが、あの作品がシカゴ美術館蔵というのが、印象派はヨーロッパよりアメリカで好まれたという点から見て興味深い。

点描作品を中心に多数見ることができる展覧会は数少ないので、同じ手法であっても作家や時代によって様々な変化を見て取れる。作品数が多いゆえの楽しみ方だ。点描は一見乱暴な直感的な手法に思っていたが、改めて科学に裏付けられた理論であると知ると、非常に理系的なものを感じた。それが美術という感性の世界と結びつく過程が面白い。

また、点描という手法ゆえ、いつもの展覧会以上に作品の筆致を実感した。まず全体像を捉え、今度は近づいて筆致や原色を楽しむ、また戻って見え方を再確認する。模写した時にはよく分からなかったものが、実物をみて25年がかりでようやく分かったという感覚。今回の移動ルートを上からたどったら、きっと奇妙なジグザク線を描いていることだろう。(笑)

今回の展覧会で最も気になった作家はマクシミリアン・リュス。アナーキストという経歴も労働者階級を取り上げるテーマ性にも惹かれた。大作「鋳鉄工場」は19世紀末感が漂いなかなか見応えがあるのだが、よく考えたら、この作品が出来たころ、海の向こうのロンドンでマルクスの「資本論」を刊行していたのだ。(ついでに言うなら、切り裂きジャックがロンドンを恐怖に陥れたのも、ミュシャがパリで大成功したのも同時期。)やはりマイナーな作家なのか、テーマが主要な客層に訴求しないのか、ミュージアムショップに絵ハガキが無くて残念。

【追記】

後日、本展覧会の関連イベントとして、美術評論家の千足伸行氏の講演会を聴講。

「新印象派と楽園のヴィジョン:アナーキズムを超えて」という難解なタイトルに不安を感じたが、中身は分かりやすい面白いものだった。

先のアナーキストというのも、「無政府主義者」という認識が先にあったが、アナーキズムが本来は「支配者、上に立つ者のいない状態」を意味するのだと分かり、納得。

リュスの画集もネットで購入したのでした。

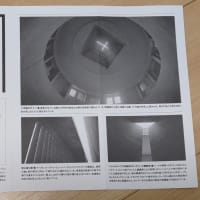

国立新美術館と聞いて、何か関与していたかな?と家人の顔が頭をよぎっていました。(笑)

この展覧会、東京の国立新美術館で開催されていたときに行ってきました。

広島にも巡回していたんですね。

「印象派を超えて」ってタイトル分かりづらいですよねー。

家人からのリークによると、タイトルに「印象派」って入れると客の入りが良いのでスポンサーが喜ぶんだそうです。

リュスは「鋳鉄工場」も良かったですが、今回展示があったなかでは、「モンマルトルのはずれ、シャンピオネ通り」も魅力的だった印象があります。

ではでは。