民主党の小林千代美衆院議員陣営に、北海道教職員組合(北教組)側から多額の違法な資金が流れていたとされる事件が世間を騒がせています。而して、このことが事実ならば、小林代議士は、当然、法的と政治的の責任を問われるはずです。この<事件>が世間を騒がせているについては、しかし、より深い疑問というか憤りというかを有権者国民が感じているからではないか。

すなわち、公務員の政治活動が許されるのか、まして、公 . . . 本文を読む

◆憲法規範の言語分析 大東亜戦争後の日本の憲法学が唱えた<日本にしか存在しない法段階説>は一見、論理的にも実務的にも磐石と見える。けれども、それは憲法を巡る政治や思想の現実的な課題を解決する力を持ち得ません。なぜならば、なにが現行憲法体系の頂点たる価値であるかの判定は論者の主観に依存するしかなく、その現実的な決定は多数決で行われるしかなくなるからです。この事態は「憲法規範による国家権力の制限」や . . . 本文を読む

◆憲法規範の経験分析

大東亜戦争後の戦後の第一世代の憲法学のチャンピオン宮沢俊義先生や清宮四郎先生を始めとする日本の多くの憲法研究者に強い影響を与えたハンス・ケルゼンとその学派(法学のウィーン学派=純粋法学派)は「法段階説」を唱えました。

曰く、憲法は国の最高法規としてその下位の法律に法的な正当性の根拠を与え(上位規範のこの作用を授権規範と呼ぶ)、かつ、法律各条の意味内容について大枠の指針を . . . 本文を読む

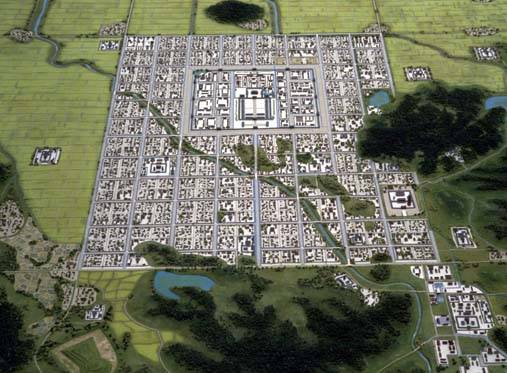

古事記と藤原京と憲法。この三題話しを書く。戦後、日本に繁栄と安定をもたらした自民党政権が、その成功の代償たる経済社会の閉塞状況の中で瓦解した姿に、なにほどか壬申の乱に至る政治の流れと似たものを私が感じているからです。それもあり、最近、改めて大化の改新から白村江の敗戦、そして、壬申の乱を経た藤原京から「あおによし奈良の都は、咲く花の匂うがごとく今盛りなり」の平城京までの歴史を反芻しいています。

. . . 本文を読む