松代象山地下壕入口(中に入るのには用意されているヘルメットを必ず着用)

松代には“松代象山地下壕”が時代を語る太平洋戦争の遺跡として維持・保存されています。

(財)ながの観光コンベンションビューローによると、第2次世界大戦の末期、本土決戦最後の拠点として大本営、政府各省等を松代に移すという軍部の極秘計画のもとに構築した地下壕です。着工は昭和19年11月から翌年8月15日の終戦まで約9ヶ月の間に当時のお金で約2億円の巨費と延べ300万人の住民および朝鮮の人々が労働者として強制的に動員され、過酷な条件下で多くの犠牲者を出したと言われます。西条口(恵明寺口)から500m(案内板の画像の青色の部分)の区間を見学できるようになっています。 と記されています。

松代象山地下壕は、舞鶴山(現気象庁精密地震観測室)を中心に皆神山、象山の3箇所に碁盤の目のように掘り抜かれ、その延長は10Km余りに及んでいるそうです。全工程の75%の時点で終戦となり工事は中止されたとのこと。

戦後は、訪れる人も少なく忘れ去られようとしていたのを太平洋戦争の遺跡として多くの人々にこの存在を知って欲しいと平成2年から見学できるように整備されたそうです。

松代象山地下壕の現況 総延長:5,853.6m 概算掘削土量:59,635㎥ 床面積:23,404㎡

ながの観光コンベンションビューローのHP

ながの観光コンベンションビューローのHP(戻るときには「戻るボタン」をクリック)

案内板の画像をクリックすると拡大します(戻るときは「戻るボタン」をクリック)

駐車場:有り(象山東駐車場 無料)

見学料:無料

地下壕内部

地下壕内部

トロッコの枕木の跡と測点跡

トロッコの枕木の跡と測点跡

(各画像をクリックしますと案内板がご覧になれます。戻るときは「戻るボタン」をクリック)

削岩機のロッドの跡 犠牲者の追悼と平和を祈る千羽鶴等

削岩機のロッドの跡 犠牲者の追悼と平和を祈る千羽鶴等

左:舞鶴山の地下御殿(現気象庁精密地震観測室)入口

左:舞鶴山の地下御殿(現気象庁精密地震観測室)入口

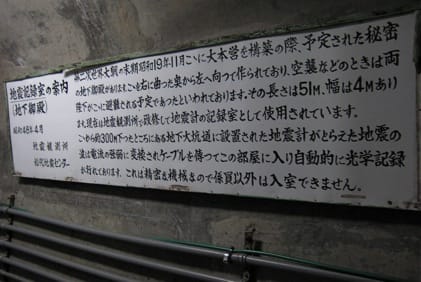

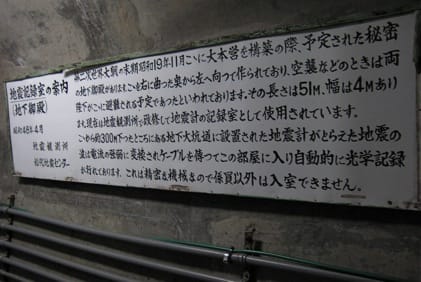

右:地下御殿の案内板(画像をクリックすると拡大します。戻るときは「戻るボタン」をクリック)

![]()

左:天皇および皇后の間の案内

左:天皇および皇后の間の案内(画像をクリックすると拡大します。戻るときは「戻るボタン」をクリック)

右:現気象庁精密地震観測室の建物(地上部分)(この景色を見ると、何故かホットしますね)

松代象山地下壕 地図

(「地図」もしくは「ユーザ地図」をクリックしますと大きい地図にジャンプします)

駐車場:有り(有料)

駐車場:有り(有料)

入館料:1,000円

入館料:1,000円

案内板の画像をクリックすると拡大します(戻るときは「戻るボタン」をクリック)

案内板の画像をクリックすると拡大します(戻るときは「戻るボタン」をクリック)

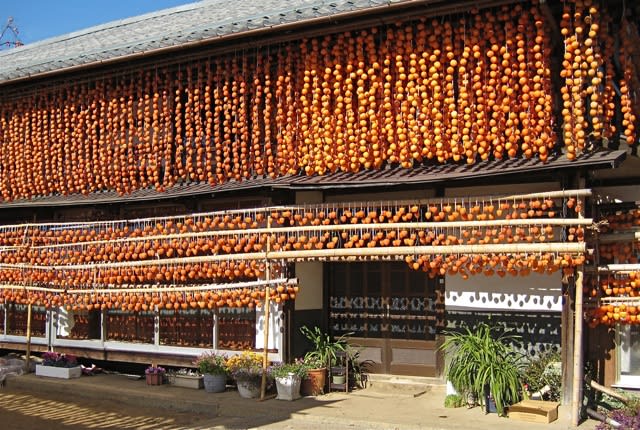

松代と言えば六文銭で有名な真田家の城下町。町が朱に染まるこの時期、中級武士の武家屋敷とされる旧横田家住宅も庭木の紅葉が見事に色付いていました。

松代と言えば六文銭で有名な真田家の城下町。町が朱に染まるこの時期、中級武士の武家屋敷とされる旧横田家住宅も庭木の紅葉が見事に色付いていました。

下の夫々の写真をクリックすると案内板や関連写真が表示されます(戻る時は「戻るボタン」をクリック)

下の夫々の写真をクリックすると案内板や関連写真が表示されます(戻る時は「戻るボタン」をクリック)