~~~~~~~~

ポーランド巡礼

~~~~~~~~

第二幕 聖マクシミリアノ・コルベ神父とヨハネ・パウロ2世

第一場 コルベ神父

第一景 「アウシュヴィッツへの道程」

いよいよ アウシュビッツ へ !

場面替わって、ここはいきなりバスの中です。

「神の憐れみ」の油絵を見た翌朝、我々の巡礼団一行は、ブルーと白の2台の大型バスに分乗して、クラカウを発った。

高速仕様の無料幹線道路は大変な渋滞だった。どうやらこれは毎朝のことらしい。

しかし、そんなことにはお構いなし。先ずは、元高松の神学生ダビデ君のギターに合わせて、バスの中で朝の祈りを唱える。

A4号線をこのまままっすぐに行くと首都ワルシャワに至る。

右に折れて44号線に入ると、表示板の一番下のオシフィエンチムと読めるのが、ポーランド語でアウシュビッツのことだ。

通りすがりにちらりと見えた墓地。

遠目に、おや何かある!と思って300ミリ目いっぱいに引き寄せてみると、

色鮮やかな切り花で埋め尽くされた感じがとても印象的だった。

4年近く住んだドイツでも、1年を通してこんなに花いっぱいの墓地は見たことがなかった。

ポーランドでは復活祭明けのこの頃、何時もこうなのだろうか。

この辺りから、渋滞は次第に緩和していくのだったが、バスの車中の時間を利用して、

今回のアウシュビッツに至るまでの私の魂の巡礼の跡を辿ってみることにしよう。

~~~~~~~~~~

私のアウシュビッツへの巡礼の道程は、今に始まったものではない。それはずっと古く40年以上前に遡る。

1960年代後半、上智大学の中世哲学研究室の助手をしていた頃、

学園紛争の「全共闘」学生諸兄に理解ある姿勢を示したことを大学当局に咎められ、助手の職を追われた。

故ヘルマン・ホイヴェルス師他2人の老ドイツ人イエズス会士の骨折りで、ドイツのコメルツバンクに就職が決まった。

その後、1974年からはデュッセルドルフ本店勤務となった。

ドイツに住んで間もなく、私はナチスドイツのユダヤ人に対する犯罪に強い関心を持つようになった。

だから、当時、ソ連、東欧はまだ鉄のカーテンの向こう側だったが、アウシュヴィッツの悪名はすでによく知っていた。

しかし、簡単に訪れることはできなかった。何しろ、デュッセルドルフから東独を通って車で陸の孤島西ベルリンに入るのでさえ、

軍隊の厳しい検問を何度も通過するスリルと冒険に満ちた旅だった時代の話だ。

何も隠してなくても、トランクの中味の隅々まで、また、長い柄のつた鏡で車のボディーの下もくまなく検査されるのは、

決して気持ち良いものではなかった。

何も東ヨーロッパまで行かなくとも、西ドイツにも、ナチスの強制収容所跡は幾つか点在していた。

ミュンヘン郊外のダッハウには、仕事や休暇でミュンヘンを訪れるときには、努めて立ち寄ることにしていた。

収容所の壁に隣接してあるカルメル会の修道院のシスターたちのように、そこで祈るためであったろう。

当時の私は、お金の神様の奴隷状態で、日曜に教会に行く習慣を完全に捨てていた時期ではあったのだが・・・

記録によれば、1933年3月22日に開設された同収容所は、ナチスが開設した最初の常設強制収容所であった。

ダッハウはその後の強制収容所の原型と基準になった点でも重要だ。

30以上の国々から20万人が送り込まれ、その内の3分の1近くがユダヤ人であった。

また、ここはキリスト教聖職者の収容所という側面も持っていた。

記録によれば少なくとも3000人におよぶカトリックの聖職者(修道者、司祭、司教)が収容されていたとされる。

「働けば自由になれる」 (ARBEIT MACHT FREI)。

ダッハウの収容所の入り口の鉄格子にあるこの言葉は、アウシュヴィッツでも見ることになるだろう。

その後の強制収容所に共通の標語となった。

ダッハウを何度か訪れるうちに気付いたことが一つある。

それは、訪れるたびに収容所跡がよりきれいに整備され、

資料の展示方法も、よりドギツくない抽象的なパネル状のものに改められていったことだ。

ドイツ人の国民感情からすれば、忌わしい過去の出来事は、できれば見ないで済ませたい、忘れたい、

消し去りたいという思いがあっても不思議ではない。

しかし、犠牲になったユダヤ人の感情からすれば、これは人類の記憶から絶対に消し去ってはならないものなのである。

この微妙な変化に、私はこの二つの感情の綱引きの中で、前者がじりじりと力を得ている印を見る思いがした。

収容所巡礼の旅路で忘れ難い思い出がひとつある。

アウシュビッツ、ダッハウと辿っていく中で、ドイツ語の資料にザクセンハウゼン収容所というのが私の心に引っかかった。

是非訪ねてみたいと思った。西ドイツの詳しい地図の索引にザクセンハウゼンの地名を一つ見つけ出し、

ある休日に愛車を駆ってそこを訪れた。予想したより侘しい小さな寒村に着いた。

しかし、どこにも有名な強制収容所への道順を示す標識はなかった。

それで、村に一軒の食堂兼ビアホールに入って、ビールをあおっている男たちに:

「ここはザクセンハウゼンか?」

「そうだ、それがどうした?」

「 K Z(カーツェット)-強制収容所- への行き方を教えてくれないか?」

「カーツェット?そんなもの知らネーな。なあ、みんな!」と冷たくあしらわれた。

別の巨漢が、「そんなものここいらにはネーよ。 とっととケーレ!」

貧相な見知らぬアジア人に対する感情がむき出しになった。

いささか傷つき、なおかつキツネにつままれたような思いて、バーを後にすると、車の中で考えた。

保守的、閉鎖的な田舎の住民感情から、歴史の恥部に触れられたくないという思いで、わざと教えず追い払ったか、と疑った。

それなら自分で見つけてやろーゼ!とばかりに、周辺の道を見当をつけてあちこち探索したが、結局徒労に終わった。

瞬時にして全村に情報が流れたのだろうか、気が付くと、行きずりの家々の二階の窓のカーテンの陰から、

不審なアジア人の車の動静を窺っているたくさんの女たちの視線があった。

ナチスドイツの時代の猜疑心に満ちた監視の目だった(と私は感じた)。

その日、大きな疲労感と共に、私は虚しく気落ちして帰路についた。

それは、インターネットで何でも簡単正確に検索出来る今日ではあり得ない錯誤だった。

皆さん!「なんだそんなこと知らなかったの?」と言って笑わないでいただきたい。

有名なザクセンハウゼンは、私が、西ドイツの地図に見つけた同名のこの寒村のことではなく、

ベルリンの近く、当時でいえば鉄のカーテンの向こう側の遠い遠いところにあったことに気付いたのは、

それから大分後になっての話なのだから。

さて、ローマに来て3年目だったか、私はクリスマスの休暇をポーランドのルブリンの町で過ごすことになった。

ルブリンと聞いて、すぐ、「マイダネクのあるところですね」とすらすら言える人は、強制収容所クイズで「ハナ○さん」ものだ。

正式な名称は「ルブリン強制収容所」であったが、

周辺住民たちは、この収容所を近隣の村マイダンの名前をとって「マイダネク」と呼び習わしていた。

そして戦後は専らこの名前で有名となった。

お父さんがルブリン大学の教授をしている神学生コンラード君の実家に世話になるまで、

ポーランドにルブリンという町があることを私は知らなかったし、

ましてそここにアウシュヴィッツ・ビルケナウに次ぐ規模の悪名高き「マイダネク殺人工場」あったことも知らなかった。

私のいびつな収容所熱とはその程度のものだった。

それは気温マイナス20℃以下の-それでも比較的「暖かい」-日のことだった。私は、K神学生と二人で見学に行った。

そして、そこの事実の前に圧倒された。

マイダネク収容所の有刺鉄線。

それは次のルポ証言を引用すれば十分すぎるほどだ。

「私はマイダネクで今まで見たことのないおぞましい光景を見た。

ヒトラーの悪名高き絶滅収容所である。ここで50万人以上の男女、子供が殺された。

これは強制収容所などではない。殺人工場だ。

ソ連軍が入った時、収容所には生ける屍状態の収容者1000人程度が残されているだけだった。

生きてここを出られた者はほとんどいなかったのである。

連日のように何千人もの人が送り込まれてきては残忍に殺されていったのだ。

ここのガス室には人々が限界まで詰め込まれたため、死亡したあとも死体は直立したままであった。

私は自分の目で見たにもかかわらずいまだに信じられない。だがこれは事実なのだ。」

50万人分の人の遺灰がどれぐらいの量か想像つきますか?

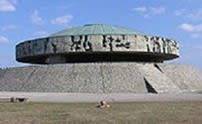

この写真、一体何でしょう?

直径何十メートルか、正確なことが言えなくて申し訳ないが、手前右側の階段を上がって行くと、

厚いコンクリートの皿を裏返したような巨大な屋根の下の濃い影の部分が人の背丈よりはるかに高かったように記憶するのだが・・・。

その屋根の下、氷点下の凍てつく風に吹きさらしの黄味がかった白い砂山のように見えたのが、

焼却され灰にされたた50万の男女子供の変わり果てた姿だった。

それどころではない、後で知ったことには、

この巨大なモニュメント全体が、人の灰をセメントの骨材に混ぜて造られていたことを知って愕然とした。

~~~~~~~~~~

いろいろと過去を思いめぐらせているうちに、どうやらバスはアウシュヴィッツの町に入ったようだった。

このまま44号線を直進しても、アウシュヴィッツ。右折しても、アウシュヴィッツ。

ということは、もうこの交差点の辺り全体がアウシュヴィッツということにはならないか?

バスを降りると、柳の木が淡い緑の新芽をつけて微かに風にそよいでいた。

日差しは明るく、そこには思いがけず大勢の人々がさざめく賑わいがあった。

我々の案内を引き受けてくれたのは、この女性だった。

アウシュヴィッツの数少ない生き残りの子孫ではないか?と思った。

彼女の早口で明快な説明の節々に、そしてドイツ人の犯罪の事実を厳しく指摘しきっちり釘を刺していく鋭さの中に、

ユダヤ人の執念と使命感を見る思いがした。

ドイツ人が案内したら決してそうはならないはずだった。

彼女は私たちを、このゲートの前に案内した。

「働けば自由になれる」 ( ARBEIT MACHT FREI )

ダッハウの収容所の入り口に最初に掲げられたこの言葉に、私は再びめぐり会うことになった。

このゲートの向こう側にどんな世界が展開するのか。私たちは誰と向き合うことになるのか?

それは、このドラマの次の場面でゆっくりご覧いただくことになっております。ではまた・・・。

《 つづ く 》

最新の画像[もっと見る]

-

★ フランシスコ教皇の「説教は10分」発言

6日前

★ フランシスコ教皇の「説教は10分」発言

6日前

-

★ フランシスコ教皇の「説教は10分」発言

6日前

★ フランシスコ教皇の「説教は10分」発言

6日前

-

★ フランシスコ教皇の「説教は10分」発言

6日前

★ フランシスコ教皇の「説教は10分」発言

6日前

-

★ 6月23日(日曜日)のミサの説教

3週間前

★ 6月23日(日曜日)のミサの説教

3週間前

-

★ 第47回「ホイヴェルス師を偲ぶ会」のお知らせ

2ヶ月前

★ 第47回「ホイヴェルス師を偲ぶ会」のお知らせ

2ヶ月前

-

★ 菩提樹 西のふるさと、東のふるさと 私はなぜマカオに行ったのか(そのー3)

3ヶ月前

★ 菩提樹 西のふるさと、東のふるさと 私はなぜマカオに行ったのか(そのー3)

3ヶ月前

-

★ 菩提樹 西のふるさと、東のふるさと 私はなぜマカオに行ったのか(そのー3)

3ヶ月前

★ 菩提樹 西のふるさと、東のふるさと 私はなぜマカオに行ったのか(そのー3)

3ヶ月前

-

★ 菩提樹 西のふるさと、東のふるさと 私はなぜマカオに行ったのか(そのー3)

3ヶ月前

★ 菩提樹 西のふるさと、東のふるさと 私はなぜマカオに行ったのか(そのー3)

3ヶ月前

-

★ 菩提樹 西のふるさと、東のふるさと 私はなぜマカオに行ったのか(そのー3)

3ヶ月前

★ 菩提樹 西のふるさと、東のふるさと 私はなぜマカオに行ったのか(そのー3)

3ヶ月前

-

★ 菩提樹 西のふるさと、東のふるさと 私はなぜマカオに行ったのか(そのー3)

3ヶ月前

★ 菩提樹 西のふるさと、東のふるさと 私はなぜマカオに行ったのか(そのー3)

3ヶ月前