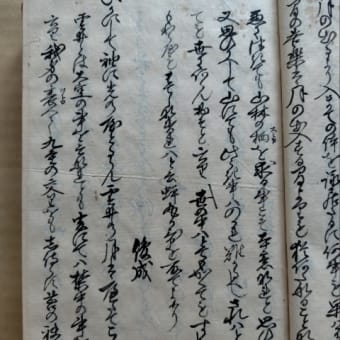

大和紀伊のさかひはてなし坂にて

往来の巡礼をとゝめて奉加すゝめ

けれは料足つゝみたる紙のはしに書つけ侍る

つゝくりもはてなし坂や五月 雨 去来

髪剃や 一夜に精て 五 月雨 凡兆

日の 道や 葵傾く 五 月 雨 芭蕉

縫物や 着もせてよこす 五月雨 羽紅

七十余の老醫みまかりけるに弟子共

こそりてなくまゝ予にいたみの句乞

ける。その老醫いまそかりし時も

さらに見しれる人にあらさりけれは哀

にも思ひよらすして古来まれなる年に

こそといへととかくゆるさゝりけれは

六尺も 力おとしや 五 月 雨 其角

百 姓も 麦に取つく 茶摘哥 去来

しからきや茶山しに行 夫婦つれ 正秀

膳所

つかみ合子共のたけや 麦 畠 游力

孫を愛して

麦藁の 家してやらん 雨 蛙 智月

江戸

麦出来て 鰹 迄 喰ふ 山家哉 花紅

しら川の関こえて

風流の はしめや奥の 田植うた 芭蕉

出羽の最上を過て

眉掃を面影にして 紅粉 の花 仝

法隆寺開帳南無佛の太子を拝す

御袴のはつれなつかし紅粉の花 千邦

伊賀

田の 畝の豆つたひ行 蛍かな 万乎

膳所曲水之楼にて

蛍火や吹とはされて 鳰のやみ 去来

勢田の蛍見二句

闇の夜や 子共泣出す 蛍ふね 凡兆

ほたる見や舩頭酔ておほつかな 芭蕉

三熊野へ詣ける時

長サキ

蛍火や こゝおそろしき八鬼尾谷 田上尼

あなかちに鵜とせりあはぬ鴎かな 尚白

草むらや 百合は中々はなの 㒵 半残

つづくりもはてなしさかやさつきあめ 去来(五月雨:夏)

かみそりやいちやにさびてさつきあめ 凡兆(五月雨:夏)

ひのみちやあふひかたむくさつきあめ 芭蕉(五月雨:夏)

ぬひものやきもせでよごすさつきあめ 羽紅(五月雨:夏)

ろくしやくもちからおとしやさつきあめ 其角(五月雨:夏)

※老医 村田忠庵とある。

※六尺 駕籠かきなどの奉公人。七十余、六尺、五月雨。

ひやくしやうもむぎにとりつくちやつみうた 去来(茶摘歌:春)

しがらきやちややましにゆくふうふづれ 正秀(茶山:夏)

つかみあふこどものたけやむぎばたけ 游刀(麦畠:夏)

※游力は游刀の誤字

むぎわらのいへしてやらんあまがへる 智月(麦藁:夏)

むぎできてかつをまでくふやまがかな 花紅(麦:夏)

ふうりうのはじめやおくのたうゑうた 芭蕉(田植歌:夏)

※奥の細道

まゆはきをおもかげにしてべにのはな 芭蕉(紅粉花:夏)

※奥の細道

おはかまのはづれなつかしべにのはな 千邦(紅粉花:夏)

たのうねのまめづたひゆくほたるかな 万乎(蛍:夏)

※凡兆の句を、去来は猿蓑の採択を主張したが、凡兆が拒否して、芭蕉が添削して万乎作とした。(去来抄)

ほたるびやふきとばされてにほのやみ 去来(蛍火:夏)

やみのよやこどもなきだすほたるぶね 凡兆(蛍舟:夏)

ほたるみやせんどうゑうておぼつかな 芭蕉(蛍見:夏)

※元禄三年夏、幻住庵の頃の作。

ほたるびやここおそろしきやきをだに 田上尼(蛍火:夏)

※八鬼尾谷 十津川郷から熊野本宮へ出る果無峠付近の八木尾。

あながちにうとせりあはぬかもめかな 尚白(鵜:雑)

※鵜は無季。鴎は冬季。鵜の黒、鴎の白の競り合わないという意味。

くさむらやゆりはなかなかはなのかほ 半残(百合:夏)