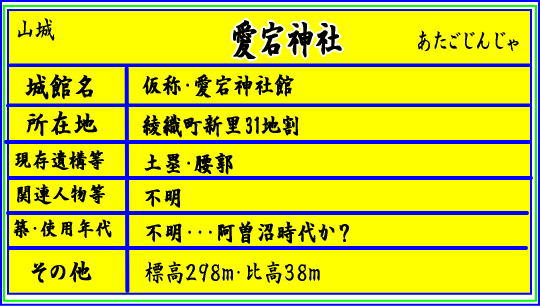

概要

遠野市綾織町新里地区ではあるが、遠野市街地下組町との境付近に位置し、旧国道283号線と猿ヶ石川沿いの山野にある愛宕神社が館跡である。

遠野市内の城館跡を調査された先人郷土史家、お二人は、遠野市街地の西方外れ、しかも猿ヶ石川沿いの絶壁に近い神社の山野を以前から館跡ではないのかと気にしていたという。

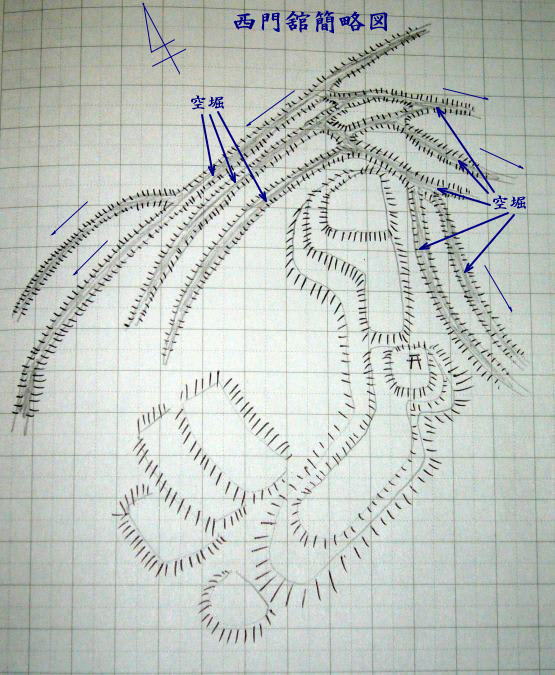

館跡探訪として調べ始めると、現地人から神社境内拡張や周囲の農地開墾によって若干手を加えたという証言を得たが、それでも不自然な土塁状の形状、川沿いの断崖に残る2段程度の階段状の平場、東南部分の農地境での段差等、館跡特有の形状は以前からのものと証言も得て、館跡と断定したとようでもある。

本殿裏に残される土塁(南側)

山頂部分

かつての腰郭を拡張したと思われる平地

愛宕橋

歴史等

使用年代、館主等、一切不明である。

館跡であった山野に江戸時代、愛宕神社を勧進したものである。

東側山野奥には宮一族の程洞館、猿ヶ石川を挟んで、北側山野には角鼻館、さらに光興寺館、西側には寒風館(現道の駅風の丘)と古の館跡が点在しているが、愛宕神社の館跡は案外新しいものかもしれません。

横田城から鍋倉山に主城を移した阿曽沼広郷時代、城普請の後は急ピッチに城下建設も進められたと想像もでき、その新城下西の入口の守り、監視といった位置付けがあったのではないのかと推測しております。