概要

奥州市江刺区玉里地区、青篠集落の東端山野に残されている。

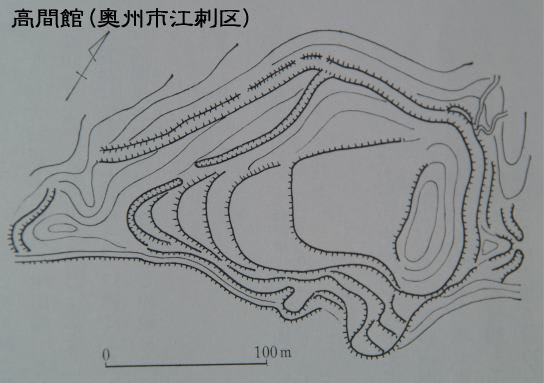

人首川沿いに面した断崖を利用した館ともいわれるが、東側は急傾斜地、南側は農地や民家と接する若干の斜面を形成し、西側も同様で比較的低い山野に築館されている。

また北側は急斜面となっているが低い隣接山野尾根によって山野続きとなっており、その斜面に二重の堀切が施されている。

空堀は二重堀で山野を取り巻いている。

主郭は山頂部分で2段程度の低い段差により腰郭が取り巻いているのが確認できる。

主郭のある山野のみならず田畑や宅地となっている部分も段差が見られ、かつては山野含みの平地部分も館域であった可能性があるも、今はその多くの痕跡を確認することは難しい。

山頂(主郭)

堀切(内側)

堀切(外側)

東斜面の空堀跡

南~西斜面の空堀跡

江刺角懸菊池一族

城主(館主)を葛西氏臣、江刺郡主の江刺氏重臣、菊池右馬亟としている。

別資料等では、代々の館主は菊池一族で、江刺区内各地に語られる菊池氏の惣領家、角懸菊池氏の居館とも伝えられている。

角懸菊池氏は、九州熊本の菊池一族の分流と称し、江刺との関わりは永正年間に菊池蔵人武恒が葛西宗家から采地を賜ったのが最初といわれ、後に子孫たちが江刺郡内各地はもとより和賀郡内にも分族して繁栄したとされる。

天正年間末、江刺氏の内訌があり、江刺郡内は大いに乱れたと伝えられる。

菊池右近は主君である江刺重恒に諌言をしたためにかえって主家の江刺重恒から疎まれた為、他勢力の介入を許す結果となったとも語られる。

この機に乗じて遠野横田城主、阿曽沼広郷が江刺重恒の居城、岩谷堂城攻めの為に江刺郡内へ侵入、角懸菊池惣領、菊池右近恒邦への合力、或いは葛西宗家、葛西晴信からの要請なのかは不明であるが、遠野勢は江刺勢の反撃で戦いに敗れ撤退、菊池右近は江刺重恒に攻められ、右近の子、太田代伊予は討たれ右近自身は江刺郡内から脱出、南部領に逃れたともいわれますが、どうやら後の伝え等によれば、遠野へ逃れていた雰囲気もあり、遠野小友の平清水景光(後の新谷禅門)のところに匿われていたとも伝えられる。

遠野菊池一族、平清水氏は江刺角懸、菊池右近恒邦の系統と新谷菊池系図(遠野菊池氏)に記されている。

右近の二男とされる平清水景光、その子、平清水景頼(駿河)は慶長6年(1601)、遠野を追われた遠野旧主、阿曽沼広長が気仙勢を以ての遠野奪還最後の戦い、樺坂峠の戦いで気仙勢を迎撃した遠野勢大将であったが、この戦いの後、南部利直配下で遠野へ駐留した南部家武将、北十左衛門に娘を奥方として嫁がせたともいわれ、この時、平清水駿河は少なくても40歳前後の壮年であり、その父の景光は60歳前後であったと思われる。

菊池右近が遠野へ逃れて来たのは天正末期とすれば、慶長6年よりは約10年程前の事、平清水景光は50歳前後ということになり、菊池右近の子とするならば景光は江刺時代に生まれ、何かしらの理由で遠野へ早くに至っていたことになろうかと思われる。

しかも景光の兄とされる遠野上郷、板沢の菊池又市郎の存在もあって、又市郎は阿曽沼氏によって上郷に大封を得ていた形跡もみられる。

菊池右近恒邦は菊池一族として遠戚である遠野菊池党、平清水氏を頼ったものと思われ、右近と平清水家との関係等で後に江刺角懸菊池氏と遠野平清水菊池氏との合作系図、新谷菊池系図が作られたと推測されます。

菊池右近恒邦は奥州仕置きで葛西氏、江刺氏が没落すると和賀郡安俵(現花巻市東和)に一族と共に移り住んだとも伝えられる。