●悟り・解脱と西方浄土信仰との習合

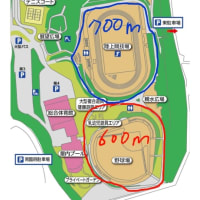

話題沸騰(自称)のこちらの記事で、神戸市西区の太山寺近くの墓地に通じる道が、悟りに至る道を意味する苦集滅道(くかめち)と呼ばれ、転ぶと寿命が縮むという伝承が生まれたのは、悟り・解脱と極楽往生・死を同一視することによるものだと書きました。

やがて、その伝承は変化して「三回転ぶと死ぬ」というものに変わったとも書きました。ですが、そこに疑問が残ります。

なぜ、三回転ぶと死ぬという伝承に変化したのでしょうか。この道が太山寺門前にあり、ここの埋け墓は元々太山寺内にあったものということから、太山寺の信仰を手がかりに考えていきます。

●「三」身山太山寺の三身への五体投地?

まず目につくのが、三身山という山号です。ということで、三身をウィキってみました。仏の三種類(法身、報身、応身)の身のあり方とのことで、三種類の身にはそれぞれ毘盧舎那仏、釈迦牟尼仏、阿弥陀仏が当てられているようです。

しかし、太山寺には釈迦堂に釈迦牟尼仏、常行堂に阿弥陀仏はいらっしゃいます。また、三重仏塔の中心には大日如来がいらっしゃり、密教では大日如来と毘盧舎那仏(仏塔ではなく如来とも呼べるはずですが、語感で仏とした)は、同体とも考えられているようです。

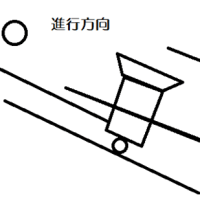

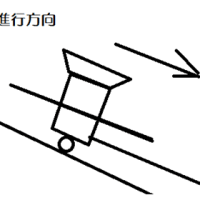

また、日本を含め仏教信仰圏各地では五体投地と呼ばれる全身を地につけて礼拝する方法があります。転ぶことで、結果的に五体投地となり、三回転んでで三身である大日如来(毘盧舎那仏)、釈迦牟尼仏、阿弥陀仏を礼拝して、悟りを開く、解脱する=あの世に行くという伝説が生まれたと考えられそうです。

●あるいは太山寺地主三所権現への五体投地?

「三身」とは関係ないのかも知れませんが、太山寺では前回でも紹介した享和三年(1803)「播磨名所巡覧図絵」では「地主三所権現」として「薬師、釈迦、(阿)弥陀」を挙げています。

↑「播州名所巡覧図絵に描かれた大山寺(太山寺)」昭和四十九年柳原書店発行のものより。

この記事もこの本を参考にしました。

「地主三所権現」として挙げられている、阿弥陀、釈迦はそれぞれの建物があり、薬師は太山寺の御本尊となっています。

そして、太山寺は天台宗に属しており、総本山は比叡山延暦寺です。延暦寺の麓には、比叡山の地主神である日吉大社があります。現在は七神が主祭神として鎮座していますが、もともとは大比叡(西本宮)、小比叡(東本宮)、聖真子(宇佐宮)の三神だったそうです。その三神にはそれぞれ本地仏があてられています。文化十二年(1815)「近江名所図会」では、大比叡は釈迦、小比叡は薬師、聖真子は阿弥陀となっていて、太山寺の「地主三所権現」と一致します。「権現」は、仏が神として現れた仮の姿をさしたり、そうなりうる本地仏をさしたりしています。となると、太山寺の「地主三所権現」は「日吉山王」を表すと思われます。

↑日吉大社東本宮(旧称・小比叡、本地仏・薬師)

↑日吉大社宇佐宮(旧称・聖真子、本地仏・阿弥陀)

↑日吉大社西本宮(旧称・大比叡、本地仏・釈迦)

寿命縮小伝承が「三回転倒死亡伝承」に変わった理由も、地主三所権現への五体投地が成仏につながるという思想からきたものとも考えられます。また、確認できる文献は見つけていませんが、太山寺においては三所権現=三身であったのかも知れません。

いずれにせよ、太山寺門前の墓地への道が「転ぶと寿命が縮まる」伝承が「三回転ぶと死ぬ」という伝承に変化したのは、三身、あるいは三所権現、あるいはその両方への五体投地での成仏が連想されて変化したものと思われます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます