●大宮八幡宮氏子域下五町と檀鶴

「前田町記録帳」*では、大宮八幡宮の祭では檀鶴と呼ばれるものが、「相廻され」ていたようです。宝暦元年(1751)より天明元年(1781)まで、中絶の期間もありながら、18回出されました。

文政か文化頃の記録では、鶴の内訳が書かれていることから(2020年 三木市立みき歴史資料館展示より)、檀鶴は担ぐものか引くものを指すというより、芸をすることもできる移動式演奏台を当時の三木では意味していたと思われます。

さて、檀鶴は年番制で明石町、下町、三町の順になってしまいます。三町とは、中町と上町と新町のことで、三町で合同で檀鶴を出していたことになります。そこから推察されるのは、明石町と下町は比較的経済的、人員的余裕があったこと、三町はそうではなかったことです。

ではなぜそのような差ができたのでしょうか。

*『本要寺文庫11』(古文書調査委員会)1986などに所収、三木市立中央図書館で見ることが出来ます。

この記事では、石田安夫「古文書に見る三木地方の祭礼の変遷」『三木の祭 屋台・獅子舞写真集』(三木市観光協会)2002を参考にしました。

●明石町、下町の経済的余裕の要因を地図から考える

見出し画像の地図は、「播州三木郡前田町絵図」享保元年(1716)*の地図です。

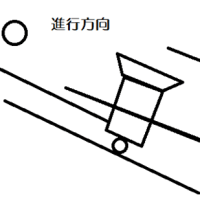

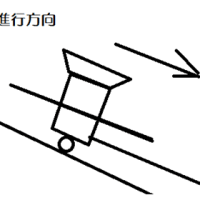

そこには、三木市大宮八幡宮氏子域の三木町下五町=明石町、新町、上町、中町、下町と宮近域の前田が飛び地であります。下五町の範囲を色分けしたのが下の図です。新町の筋の右横Aはすぐに上五町の滑原町が続きます。一方Bは高木村までの間に前田、つまり田んぼが続きます。これを見ると、上町、新町、中町は両方側が町に挟まれて、町域の拡張が難しそうです。

一方下町、明石町は山や田に町域を伸ばす余地がありそうに見えます。三町はもう家が一杯で分家後その町域に家を構えたり、新規の移住者をむかえたりすることが難しく、一方明石町、下町はそれらが可能だったと思われます。

*三木郷土史の会『三木市有宝蔵文書 別巻 地図・高札・補遺編』(三木市)2002の複製地図より

』

』

●現在の旧町域の祭-山際、田際の優位性-

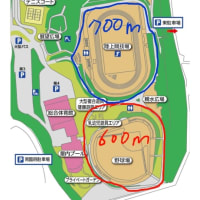

このような傾向はほかの旧町域でも見られそうです。旧町域で居住域をふやす余地のある田や山がない場合、人口をふやすことが困難になる傾向にあります。加西市北条町でも、本町、御旅町などは家を増やすことが難しくかなり少ない件数で屋台を運営していると聞きます。

岩壺神社でも町域を増やせない芝町は、件数も少ない中で屋台を運行していると聞きました。現在は5か町に分かれている我らが明石町屋台も、居住域を増やす余地がある杣宮に人が集まり出しているように見えます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます