●日韓両国の小学三年生が学ぶ三年峠

村の境の三年峠で転ぶと三年しか生きられないという伝説をもとにした、「三年とうげ・삼년고개(サンニョンコゲ)」は、日韓の小学三年生が国語の教材として学んでいます。

大筋のストーリーは、

「おじいさんが三年峠で転んで不安がる。お見舞いに来た少年が、だったら二回ころべば六年、三回ころべば九年生きられるとアドバイスして、おじいさんが笑顔で転びまくる」

といったものです。

実は似た伝承は、日本にもいくつか残っています。今回はなんと

神戸版!三◯坂について。前回、有名どころとあまり知られていない所を書くと言いましたが、今回は、前者のみ書くことにします。

●なんと神戸市内に三◯坂⁉︎

播磨地域の伝承や祭歴史を扱った雑誌である『郷土誌』(郷土志社)の昭和26年(1951)発刊の16号に興味深い記事が残っています。森俊秀による「伊川谷伝説集」の記事の一部を引用します。

---

三回転ぶと死ぬ坂(前開上)

この付近は両墓制*で、今は埋け墓もダント墓も此処にあるが、昔はダント墓*だけがここにあり、埋け墓*は明治になつてから太山寺から移つた。村から墓地へ通じる坂で三回転倒すると、必ず死ぬと今でも老人たちはいつている。

---

この坂は一度転んだら三年で死ぬと言う三年坂ではなく、三回坂 (管理人造語)とも言うべき伝承です。

この伝承がつたわる前開上は下の地図で示した前開のうち、「前開上」はバス停留所の「前開上」と「前開」の位置関係から、太山寺がある前開の東側をさすと思われます。

↑朱色線が前開の範囲。Googleマップより

↑朱色線が前開の範囲。Googleマップより

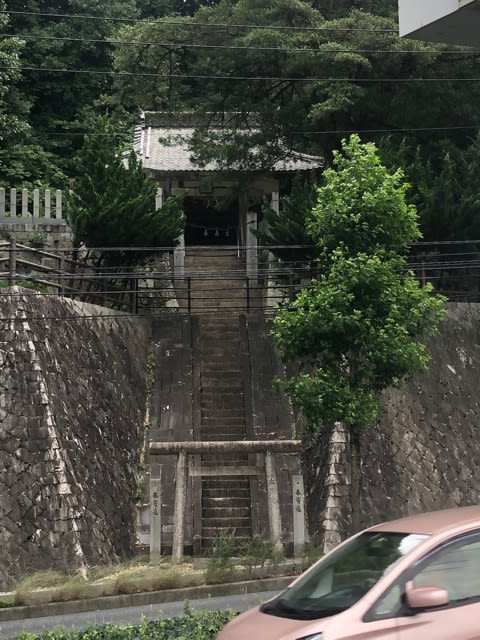

管理人が車を走らせたところ、仁王門より西側、十王堂の近くに墓へ続く坂道がありました。看板には前開上と前開中の墓地だということが、分かり埋め墓も見られたことから、この坂道が三回坂(管理人造語)とも言うべき坂であったと思われます。

●三回坂(管理人造語)伝承のもと

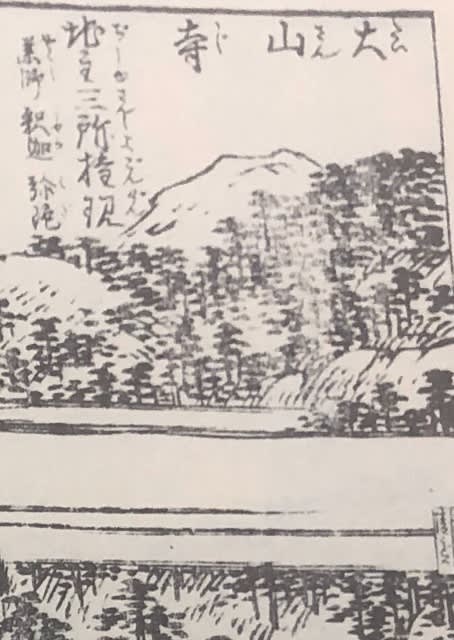

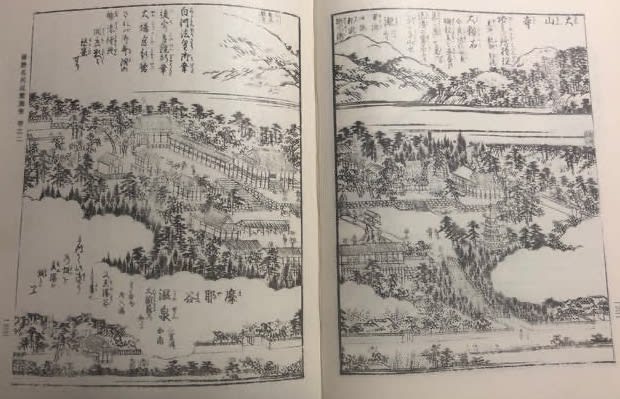

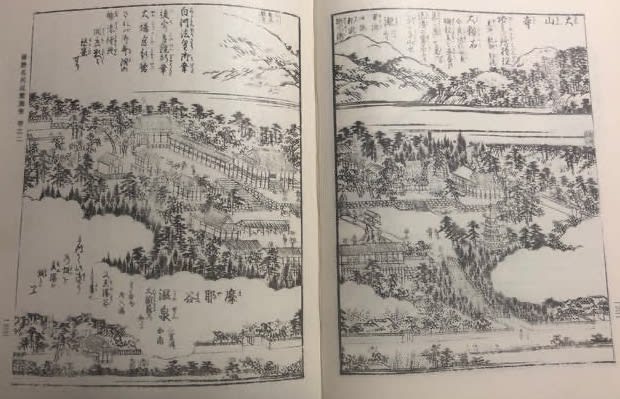

では三回坂(管理人造語)とも言うべき伝承はどのようにして成立したのでしょうか。そのヒントは、享和三年(1803)出版の「播州名所巡覧図絵」の「大山寺(太山寺)」の記述の後にありました。

↑「播州名所巡覧図絵に描かれた大山寺(太山寺)」昭和四十九年柳原書店発行のものより。

↑「播州名所巡覧図絵に描かれた大山寺(太山寺)」昭和四十九年柳原書店発行のものより。この記事もこの本を参考にしました。

「播州名所巡覧図絵」の記述と三回坂

「苦集滅道(くかめち)二王門より一丁過ての坂なり。◯俗伝に云、若此坂に倒れなば、命みぢかしとて、片袖をさきて爰(そこ?ここ?)に捨て、身がわりとす。故に、たが袖坂ともいふ。」

と「播州名所巡覧図絵」には、書かれています。苦集滅道(くかめち)という坂が二王門(仁王門)より一丁(約100メートル)過ぎたところに坂があり、倒れたら寿命が短くなるという「俗伝」があったと記録されています。

転ぶと寿命が短くなるというのは三回坂(管理人造語)伝承とも共通しています。そして、苦集滅道(くめかち)の位置として、「二王門より一丁過ての坂」としていますが、先述の三回坂(管理人造語)とも言うべき墓地の坂も仁王門より約一丁、100mほどのところにありました。苦集滅道(くかめち)と三回坂(管理人造語)は同じ坂道を指しており、伝承が「一回転ぶと寿命が縮む」という猶予はないけどペナルティが小さいものから、「三回転ぶと死ぬ」という猶予はあるけどペナルティが大きいものに伝承がマイナーチェンジしたと考えられます。

↑仁王門前の地図 google mapより

↑仁王門前の地図 google mapより

↑坂の麓から墓地を、見上げる

↑坂の麓から墓地を、見上げる

↑仁王門

↑仁王門

●苦集滅道(くかめち)はなぜ寿命を縮める伝承になったのか

苦・・生存が苦であるという真理

集・・尽きない欲望が苦を生むという真理

滅・・欲望がつきた状態が理想の境地であるという真理、苦滅諦

道・・苦しみの消滅に至る道の真理。解脱・悟りへの道

「苦集滅道」を四字熟語としてとらえると、「欲望を滅して解脱・悟りへ至る道」とも言えるでしょう。この「解脱・悟り」が「死」につながるのは、太山寺の死後は阿弥陀仏の西方浄土に行けるという浄土信仰によるものが大きいと思われます。

哲学的な悟りは、現世でも得られるともいわれているようです。しかし、一般の民衆にとっての悟り・特に輪廻転生からの解脱は死後、極楽浄土へ行くことを指していたとも言えるでしょう。太山寺では阿弥陀仏おつきの二十五菩薩が来迎し極楽浄土へいざなう様子を表す練り供養が江戸時代から行われています。

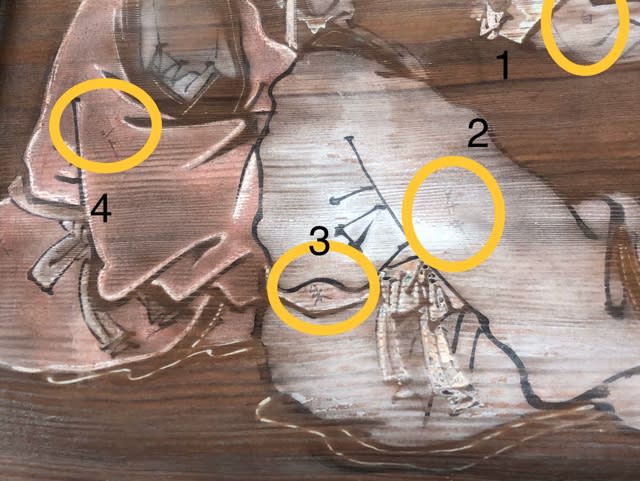

さらに、喜多慶治『兵庫県民俗芸能誌』(錦正社)によると、阿弥陀仏配下の二十五菩薩の来迎だけでなく、提婆達多が荒々しく邪魔をして、釈迦がそれを諭す場面もあったとのことです。これも、単なる西方浄土への誘いだけでなく、悟りに至った釈迦本人が出てくるところからも、釈迦の「悟り」と「西方浄土への」旅立ちが同じものとして考えられた祭を行っていたとも言えるでしょう。

↑練り供養終わりの様子

「悟りへの道はあの世への道」というイメージの強い地域は、おそらく日本では多く、太山寺周辺もおそらく例外ではなかったと思われます。それを表すかのように、苦集滅道(くかめち)・三回坂(管理人造語)の入り口にはあの世への関所とも言える十王堂が残っています。十王のうちの一人は有名な閻魔大王で、今も堂内にその像は残っています。

↑苦集滅道(くかめち)・三回坂(管理人造語)近くの十王堂。

↑苦集滅道(くかめち)・三回坂(管理人造語)近くの十王堂。 ↑十王堂内部の地蔵菩薩と閻魔大王。他の九王は見られなかった。

↑十王堂内部の地蔵菩薩と閻魔大王。他の九王は見られなかった。

苦集滅道(くめかち)という悟りへの道が、死の世界への道と認識されることになり、「一回転べば寿命が縮む」、「三回転ぶと死ぬ」などの伝承が生まれたと考えられます

*両墓制、埋け墓、ダント墓

墓をお参り用の墓と埋葬用の墓に分けるもの。ネットの辞書などでは、前者を詣り墓、後者を埋め墓などとしています。ここの言葉では埋け墓=埋め墓と思われます。残るダント墓が詣り墓となると思われますが、ダントは寺の信者を意味する「檀徒」と解するのが妥当でしょう。