●伝・法道仙人開基の三木市口吉川町蓮華寺の鬼踊り

三木市にも他の播州各地域同様、法道仙人開基と伝わる寺院がいくつかあります。そのうちの一つが、口吉川町蓮華寺です。二月のはじめの日曜日には鬼踊りが行われます。

↑鬼踊り前の本堂。年々参拝者が増えているように思います。

↑鬼さんが踊る前には、お坊さんの読経がありますが、迫力あるアコーディオン読経でした。

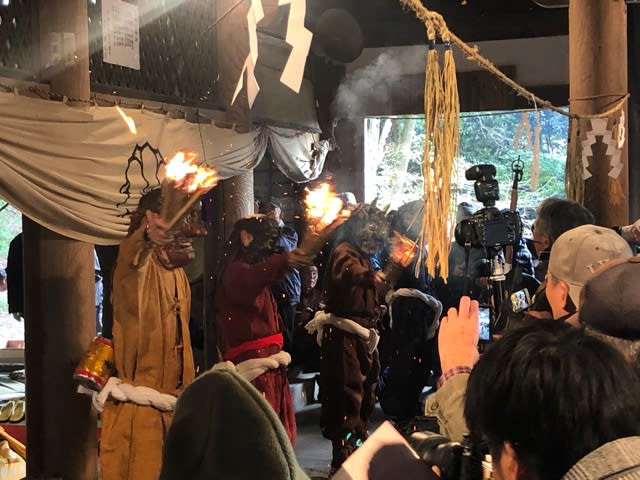

↑本堂から鬼が現れました

↑灯籠に火を灯します。

↑まずは開山の法道仙人の前で踊ります。

↑小鬼のおどりと、、

↑大人の鬼のおどりが交互に行われます。

鬼は各踊りのおわりにに松明をばらして投げます。それを門の上に飾ると厄除けになるといわれ、参拝者はこぞって拾います。管理人はとれず、友人のK君に一つもらいました^_^ おおきにです。

↑上の鬼花??も、踊りの後は降りてきて、枝を取り合います。五円玉がついた花をとり、財布に入れておくといいそうです。これも、管理人はとれず、残念ながらこれも、そして餅もKくんのお裾分けをいただきました。

↑最後はお面かぶりでパチリ。後厄のやくよけになったかもしれません。

●少し祭りの名著紹介と少しばかりの変化

この鬼踊りについては、小山(現在は藤原)喜美子氏が「オニを迎え祭る人々」(御影史学会)2006で、興味深い指摘をしています。ざっくり言うと、①蓮華寺含む播磨地域鬼は追われるものでなく、悪いものを追い払う役割を持つこと ②決まった家の者が鬼役をつとめること ③小鬼は親鬼が踊る前に場を清める役割があること などを述べていらっしゃいます。

管理人の要約は頼りないので、兵庫県立図書館や三木市立図書館、姫路市立図書館に置いてありますので、手に取ってみてください。

さて、②決まった家の者が鬼役をつとめることが、小山氏の著作でも指摘されていました。たしかに、管理人がこの鬼踊りを見始めた2011年から2013年頃はその通り、鬼役を務める方の名字はほとんどかわらなかったことを記憶しています。しかし、今年見ると鬼役の方の名字にはさまざまな名前がありました。もしかしたら、最近は鬼役を務める方も変化してきているのかもしれません。