新島襄っていうと、なんか名前は知っている、確か同志社大学を開いた人。その程度の知識だったのです。

で、今年の大河ドラマ「八重の桜」で、はじめて、なるほどねぇ~そういう人だったんだ、と。

肖像画とか写真を見ると、髭が印象的で、もっと怖い人だと思ってました。

そのオダギリ…じゃなくて新島襄が亡くなったのが此処、大磯の百足屋という旅館。

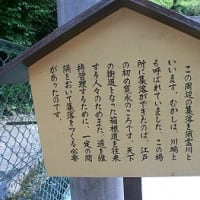

案内板では、

「(前略)同志社大学設立を企図して東奔西走中病にかかり、1890年(明治23年)1月23日療養先のここ大磯の地百足屋旅館で志半ばにして47歳の生涯を閉じた」

そういう説明になっていますが、

あれ?

あれれ??

あれれれ???

帰宅後、調べてみると、新島が療養したのは此処から少し離れた、百足屋の別館・愛松園だったとか。じゃあ、亡くなるまでに愛松園から百足屋に移ったの?

愛松園から百足屋に移ったという記述は、ざっと調べた限りでは見当たりませんでした。逆に、愛松園で亡くなったという記述はチラホラ。

え?看板に偽りありなの?

新島襄が亡くなったのは、別の場所?

大磯町ホームページによると、

「海岸に程近い百足屋 ( むかでや ) 旅館の、松林に囲まれた別館の愛松園にて静かに療養され、近づく春の訪れを待っていられました。

愛松園は現在はありませんが、愛宕神社の丘陵つづきの高台にあり、大きい松が高くそびえ相模湾の眺望のよい処で園内には梅の古木がたくさんありました。」

とあります。

さらに、このように続きます。

「愛松園にて再起の希望を持ち療養していましたが、明治23年1月20日危篤に。

妻の新島八重も東海道線に乗って大磯にやってきました。

『グッドバイ、また会わん』

襄が八重に送った最後の言葉です。

襄は1月23日午後2時21分48歳の生涯を閉じられ、大磯が終焉の地となりました。」

新島襄終焉の地についてブログなどで紹介している人は、だいたいこの大磯町ホームページの記述を参照にしているかと思いますが、それだと愛松園が終焉の地としか読めないのですが…。

いいのかな?

まぁ、地元の人も含めて、良しとしているなら、別にいいけど。

愛松園の本館である百足屋の地なら、まったくゆかりがないわけでもないので、かまわないかなぁ…と思えなくもないし、愛松園の在った場所には、何らかの理由(場所が悪いとか、或いは大人の事情とか)で碑や案内板が建てられなかったのかもしれないし。

でも、それならそうと、一言付け加えたほうが親切だと思うんですよね。きっと、この地を訪れたほとんどの人が、まさに此処(百足屋)で、この場所で新島襄が亡くなったと思っているでしょうし。

ちなみに徳富蘇峰書による「新島襄先生終焉之地」の石碑が建てられたのは、新島が亡くなって50年後の昭和15年(1940年)。大磯町のホームページには、

「昭和15(1940)年、新島襄の門下生が集い、 旧百足屋の敷地内に碑を建てられました。」

とあります。

ならば、此処は「新島襄終焉の地」ではなく、正確には「新島襄先生終焉之地の碑が建てられた場所」ですか。なんかややこしいけど…。

もし、新島が愛松園から此処に移って最期を迎えたのなら、大磯町のホームページはやはり一言足りないんじゃない?

別にとやかく言うつもりはないけど(…言ってるけど)、なんだかちょっと興醒めした気分。

あ、新島襄がこのブログを読んだら

「天を怨みず、人を咎めず」(新島の最期の言葉)

なんて言われそう。

あっしは、ただの通りすがりの旅の者でごぜえやす。

新島先生の終焉の地について、とやかく言える義理ではごぜえやせんが、これだけは言わせてもらいやした。

それではご一同様、御免なすって…。

-H-

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます