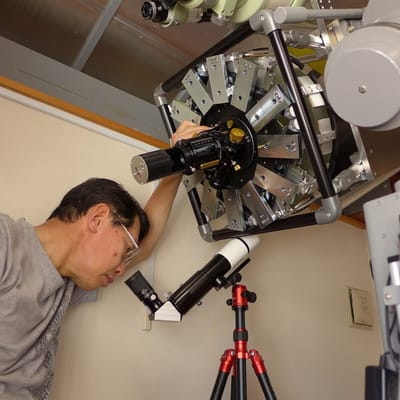

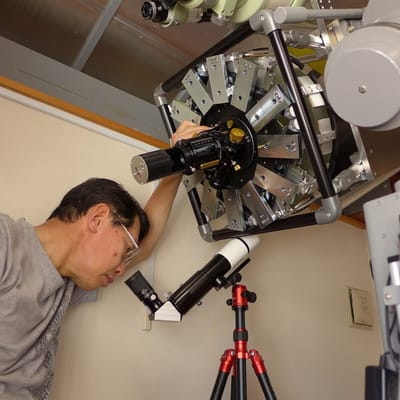

7月5日(日)に完成した40cm反射望遠鏡のブログ記事を見た方から、光軸調整をどのようにするのですかという質問が寄せられました。

私が独自に考えたカセグレン式反射望遠鏡の光軸調整方法を書いてみます。

91340137

91340137

20年ほど前に愛媛県松山市の池田さんに作っていただいた、ホログラム式レーザーコリメーターを使います。

91340124

91340124

接眼部にレーザーコリメーターを挿入します。

傍らに置いた小さな望遠鏡の視野内には、副鏡(凸面鏡)の中心部が導入されていて、この望遠鏡を覗きながら、接眼筒の光軸を調整します。

91340126

91340126

小望遠鏡の接眼部にコンデジを当てがってコリメート撮影。

副鏡のセンターマークの中心にレーザーの中心光が来るようにして接眼筒の傾き調整が終了。

91340127

91340127

レーザーコリメーターの中心から出たレーザー光が、副鏡によって反射され戻ってきた大きな明るい光が中心からずれています。

これは、副鏡の光軸がずれているからです。

91340128

91340128

副鏡からのリターン光線がレーザーコリメーターの中心にくるよう、六角レンチで副鏡の傾きを微調整します。

残りは主鏡(凹面鏡)の光軸調整だけ。

91340132

91340132

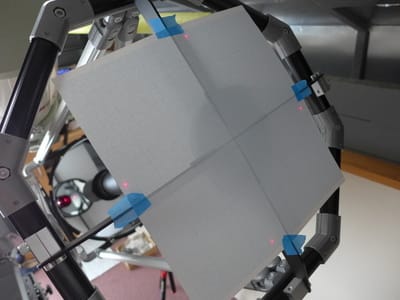

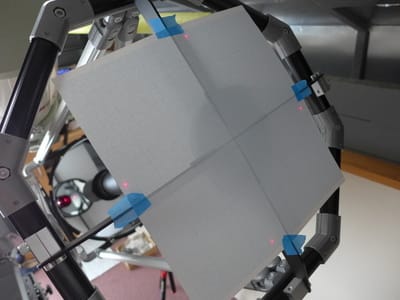

筒先にグラフ用紙を仮止めし、レーザーコリメーターから副鏡→主鏡の反射光線が、グラフ用紙の中心から均等になるよう主鏡裏の光軸調整ネジを回し、主鏡の光軸調整が完了。

こう書くと簡単なようですが、カセグレン式の場合は主鏡も副鏡も高次非球面鏡なので、もう少し追い込む必要があります。

ここまでの光軸調整は、接眼筒の中心は主鏡の光学軸と合っていることを前提としています。

実際には、加工精度や組立て誤差もあって、必ずしも合っていない場合が多いようです。

主鏡は13kgと重いため光軸と直角方向へ動かすのは困難。そのため、接眼筒と副鏡セルのほうに光軸と直角方向へ±2mm程度のシフト機能を設けています。

この微調整は、実際に恒星を見ながら調整する方法しか私には思いつきません。 ← 微調整の方法を思い付きました。

この光軸追い込みは、結構時間がかかるうえ、望遠鏡が向く方向によっては多少ずれるため、最適な調整は極めて難しいです。

さて、7月6日の夜は晴れそうです。

新たに自作した40cm反射望遠鏡は、どんな星を見せてくれるのでしょうか。

私が独自に考えたカセグレン式反射望遠鏡の光軸調整方法を書いてみます。

91340137

9134013720年ほど前に愛媛県松山市の池田さんに作っていただいた、ホログラム式レーザーコリメーターを使います。

91340124

91340124接眼部にレーザーコリメーターを挿入します。

傍らに置いた小さな望遠鏡の視野内には、副鏡(凸面鏡)の中心部が導入されていて、この望遠鏡を覗きながら、接眼筒の光軸を調整します。

91340126

91340126小望遠鏡の接眼部にコンデジを当てがってコリメート撮影。

副鏡のセンターマークの中心にレーザーの中心光が来るようにして接眼筒の傾き調整が終了。

91340127

91340127レーザーコリメーターの中心から出たレーザー光が、副鏡によって反射され戻ってきた大きな明るい光が中心からずれています。

これは、副鏡の光軸がずれているからです。

91340128

91340128副鏡からのリターン光線がレーザーコリメーターの中心にくるよう、六角レンチで副鏡の傾きを微調整します。

残りは主鏡(凹面鏡)の光軸調整だけ。

91340132

91340132筒先にグラフ用紙を仮止めし、レーザーコリメーターから副鏡→主鏡の反射光線が、グラフ用紙の中心から均等になるよう主鏡裏の光軸調整ネジを回し、主鏡の光軸調整が完了。

こう書くと簡単なようですが、カセグレン式の場合は主鏡も副鏡も高次非球面鏡なので、もう少し追い込む必要があります。

ここまでの光軸調整は、接眼筒の中心は主鏡の光学軸と合っていることを前提としています。

実際には、加工精度や組立て誤差もあって、必ずしも合っていない場合が多いようです。

主鏡は13kgと重いため光軸と直角方向へ動かすのは困難。そのため、接眼筒と副鏡セルのほうに光軸と直角方向へ±2mm程度のシフト機能を設けています。

この光軸追い込みは、結構時間がかかるうえ、望遠鏡が向く方向によっては多少ずれるため、最適な調整は極めて難しいです。

さて、7月6日の夜は晴れそうです。

新たに自作した40cm反射望遠鏡は、どんな星を見せてくれるのでしょうか。

ご無沙汰しています。

私も今年、ついに重い腰を上げて、マクストフの光軸調整をすることにしました。

HOTECHにアドバンストレーザーコリメーターというのがあり、海外のほとんどの人たちが使っているのを見て、私も調達しました。そんな安くないのですが。

今までは、画像中心部にコマがあって、星を見るとほうき星のように見えていました。

撮影すると分かるのですが、肉眼や惑星写真では全く分からないのが厄介です。

今回の調整で、コマは解消しました。非球面系は、鏡が直交していないとコマが出るということが分かりました。

逆に新たな問題が、アスです。

これも肉眼で見たりしても全く分からないのですが、CCDで直焦点で撮影すると星がライン上に伸びてしまいます。

原因ははっきりしていて、副鏡と主鏡の軸ズレとのことです。インテスの工場では、インターフェロメーターで確認しながら、鏡を組み込むそうなんですが、日本国内ではそのようにして調整できるところが無いようです。そもそもメーカーでさえ、インターフェロメーターでの調整はしていないそうですし。

果てさて、では元のユーザーの素人仕事で改悪されていたどうするのか?というのが、現状の課題です。

・まず鏡の支持方法を本来のシムに戻す。

・レーザーコリメーターで焦点位置のドットが完全一致するように鏡のスペーサー位置を調整する。

本来は、レンズをくるくる回転させて軸芯が一致するようにしているようですが、勘合マークが見当たらないので、カットアンドトライしか無さそうな今日この頃です。

非球面同士の光軸調整はとても時間がかかりますね。

特にアスがあると大変な苦労をするようです。

今のところ、私の40cm反射には眼視上、目立つようなアスが見られないのが救いです。

ところで、ごとうさんからもう1件のコメントがありましたが、「オフレコで」という文言がありましたので非表示のままにしておきますね。

関係者が見ることは無いとは思うのですが、やはり。

ひらいさんのシステムに、アスが無いというのは優秀ですね。鏡と軸出しの機械精度が高いということですね。

アスは、インターフェロメーターだと数値で表示してくれるので調整がとっても楽みたいですね。

私の場合は、

副鏡ユニットをくるくる回しながら、実際の星像で調整中です。

コレクタープレートは、前所有の人がいじっていなかったら、そのままで良いだろうとは考えているので、そこまではまだ回していないです。

実際の星でもタカハシのセンターリングスコープでも、ある程度までは分かるのですが、シムをいれようとすると、コレクタープレートごと分解しないとならないので、凄く体力使います。鏡筒が25キロあるので。

それに加え、インテスのセルと筒の嵌め合い精度が物凄く高くて、引き抜くのも入れるのも容易ではありません。ちょっとでも傾くと噛んでしまいます。

だいぶ慣れましたが。(笑

何度もテストで星を見た印象では、鏡の精度は非常に高そうでした。干渉縞の粗密がほとんど無かったです。

エッジとセンターホールに少しターンダウンがありますが、軽微な印象でした。

なんとかベストな状態まで引き上げたいな、と考えています。

少しずつ少しずつ前進ですね。