三原市の西野梅林で写真を撮ったあと、満汐(まんちょう)梅林を訪れました。

西野梅林から車で15分ほど。

山陽道、尾道ICからは12分で着きます。

ナビにセットしてはいたのですが、危うく入り口を見逃すとろこでした。

狭い道を少し登った所に駐車場があります。

トイレは駐車場の脇だけなので、済ませてから入場するのが良いでしょう。

入園料は800円。

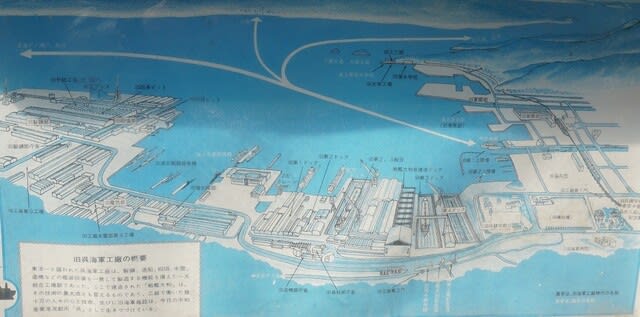

園内マップ付きのクイズ解答用紙をいただきました。

園内を回りながら、ポイントごとに3択のクイズがあり、答えていくというシステムです。

順路の所々に地蔵が置いてあります。

たまには、横になりたいかも。

20mほどの高低差の歩道を上り、ぐるっと一周するようになります。

何か所か撮影用のスマホスタンドが設置してあります。

ぶら下げてある貝殻は、カイガラムシから守る役目があるそうです。

赤・白・ピンクの花が咲いています。

梅の木はY字形状に仕立てられています。

獣害から梅を守る役目で、梅の木の根元に植えられたスイセン。

展望台からの風景。

遠くに見える建物は、如水館中学高校。

映える小道具(主にかぶり物)の貸し出しもあります。

売店。プリン・ジャム・羊羹などを売っていました。

売店の横で軽食を取ることができます。

梅うどん(600円)をいただきました。

梅干しとうどんの組み合わせは初めてでしたが、梅干しの臭いが私的には苦手かな。

1000本くらいの梅の木は見ごたえがあります。

梅の花見祭りは2月下旬~3月中旬となっていたので、この時期には多くの見物客で賑わうのでしょう。

また、6月には梅もぎ体験も行っているようです。

入園料が若干高目ですが、2回目以降は半額で入場できるシステムのようです。

県道の入り口からの道が狭く急坂で、一部未舗装だったり、アクセスが改善されれば良くなると思われます。

雨天休園の場合(土・日・予約を除く)があるので、天候が心配な時や開花状況が知りたい時は、電話で確認するのが確実ですね。【Tel 090-1684-0818】

ご覧いただきありがとうございます。

夕菅(ゆうすげ)