2泊3日の山形夏旅の最終日、寒河江の慈恩寺を訪れました。1975年秋、ここで寅さんの第16作『葛飾立志篇』の撮影が行われました。いつものように、事前にちびとらさんたち先達から情報を仕入れて行ってきました。

ある日、女子高生順子(桜田淳子)が寅さんを訪ねてきます。順子は寅さんがかつて世話になったお雪の娘でした。順子からお雪さんが亡くなったと聞いた寅さん、墓参りに山形に向かいます。

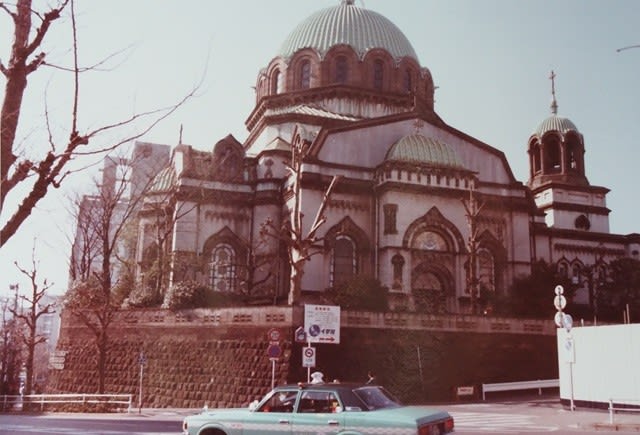

【映像】 寅さんは、山形の上山でひと商売をしたあと、大江から舟で最上川を渡り、寒河江の慈恩寺にやって来ました(地図の①)。撮影は晩秋でしょうか、落葉しています。

【現在】 木の葉が茂って背後が見えにくいですが、木の後ろに山門の屋根を確認できました。石垣の上の建物は、慈恩寺の事務所です。

【映像】 寅さんは道なりに、まっすぐ坂道を進んで行きます(②)。

【現在】 茂った木の葉が邪魔をし、左半分の見通しが悪くなっていました。

このあと寅さんは、お雪さんのお墓に参り、そこで住職(大滝秀治)に会います。先達によると、その場面の撮影は、慈恩寺の裏山で行われたそうですが、時間の関係で行けませんでした。

【映像】 お墓からおりて来て、住職は寅さんに生前のお雪さんのことを話しながら戻って行きます(③)。

【現在】 住職の後ろの木、いまも元気でした。背後は、慈恩寺の東に隣接している華蔵院の通用門です。

【映像】 二人はお雪さんのことを話しながら石段のところまで戻り、そこで別れの挨拶を交わします(④)。

【現在】 映像左の大木は切り倒されていましたが、根は残っているのか、小さい木が育っていました。また石段の真ん中に、手すりが新たに設置されていました。

【映像】 石段を登っていく住職に、寅さんが声を掛けます。このあと、二人の間でやり取りがあります。「子曰く。朝に道を聞かば夕べに死すとも可なり」。住職は、寅さんに学問を勧めます。住職の後姿を見送る寅さん、ぺこんと頭を下げます(⑤)。

【現在】 石段の上にあるのは慈恩寺ではなく、華蔵院です。住職は華蔵院の和尚だったのでしょうか。

【映像】 住職と別れた寅さん、大きなカバンをさげ、慈恩寺の山門の前をとぼとぼと歩いて行きます(⑥)。

【現在】 山門の前にあった木々は切り倒され、新たに石灯籠が2基置かれていました。

【映像】 寅さんを見送るように、住職が鐘楼で鐘をひとつきします(⑦)。

【現在】 この鐘は、慈恩寺の鐘です。住職はやはり、慈恩寺の和尚なんでしょうね。

最後に、地図に撮影場所を示してみました。

ロケは、慈恩寺から華蔵院までの狭い範囲で行われていたことが分かりました。