二枚鑑札を復活すべき(羽黒蛇)

大島親方が定年で、大島部屋が閉鎖される。

現役力士は、友綱部屋に、転属。

これは、部屋を継ぐことになっている旭天鵬が、現役を続けたいからと報道されている。

疑問がある。

友綱部屋の旭天鵬が引退したら、大島親方になる。

その時、現在の大島部屋の力士(例えば、十両の旭日松)は、友綱部屋に残るのか、大島部屋に移るのか。これは、後者であろう。

すると、

現在は対戦している、魁聖(友綱)と旭日松(大島)は、同じ友綱部屋となり対戦せず、旭天鵬が引退したら、対戦することになる。

しかし、対戦がなくなったり、復活することという疑問に比べると、現役を続けたい旭天鵬が早く引退することに比べると、マイナスは少ない。

私の記憶では、

その1:金剛が二所ノ関親方

佐賀ノ花の二所ノ関が亡くなったのが昭和50年3月、十勝岩が一年半年継いで、金剛は51年9月に継承

50年7月に平幕優勝してから現役6場所で引退。早すぎた引退という印象。

その2:琴ノ若が佐渡ケ嶽親方

義父の琴桜の佐渡ケ嶽が定年で引退に伴い、部屋を継承。

まだまだ相撲をとれるようでもあり、引退してもような年でもあり。今回の旭天鵬の例に近い。

その3:旭豊が立浪親方

義父の安念山の立浪が定年で引退に伴い、部屋を継承。

その1とその2は、同じ部屋の力士が、部屋を継承。

その3は、大島部屋の旭豊が立浪部屋を継承。

栃錦が引退する前に、二枚鑑札として、春日野親方であった。

栃木山の春日野親方がなくなったのが、昭和34年10月3日

二枚鑑札で栃錦が春日野親方になったのが、昭和34年10月4日

横綱栃錦が引退したのが、昭和35年5月場所3日目

栃錦の時代に二枚鑑札がなければ、出羽海部屋に転属したのだろう。

当時は一門総当りだったので、同じ部屋の力士と対戦しなくなったり、後に対戦するという不具合はなかった。

二枚鑑札という制度は、部屋の後継者が決まっている場合には、合理的である。

何故、この制度がなくなったのか、ご存知の方がいたら教えてほしい。

二枚鑑札の制度を復活させるべきと考える。

旭豊のような場合は、協会が部屋を移籍させて、(大島部屋から立浪部屋に)二枚鑑札にしてもよい。

羽黒蛇

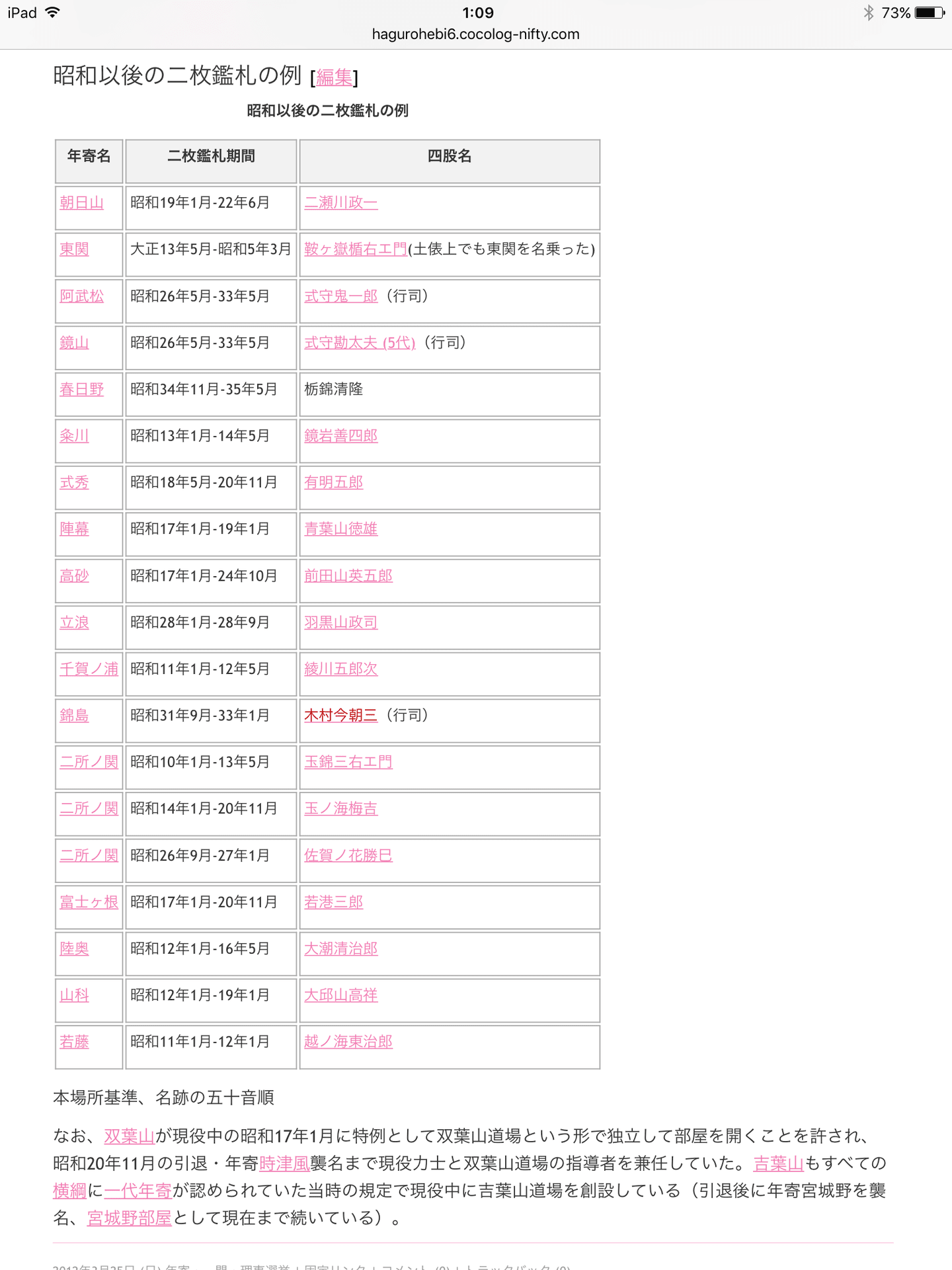

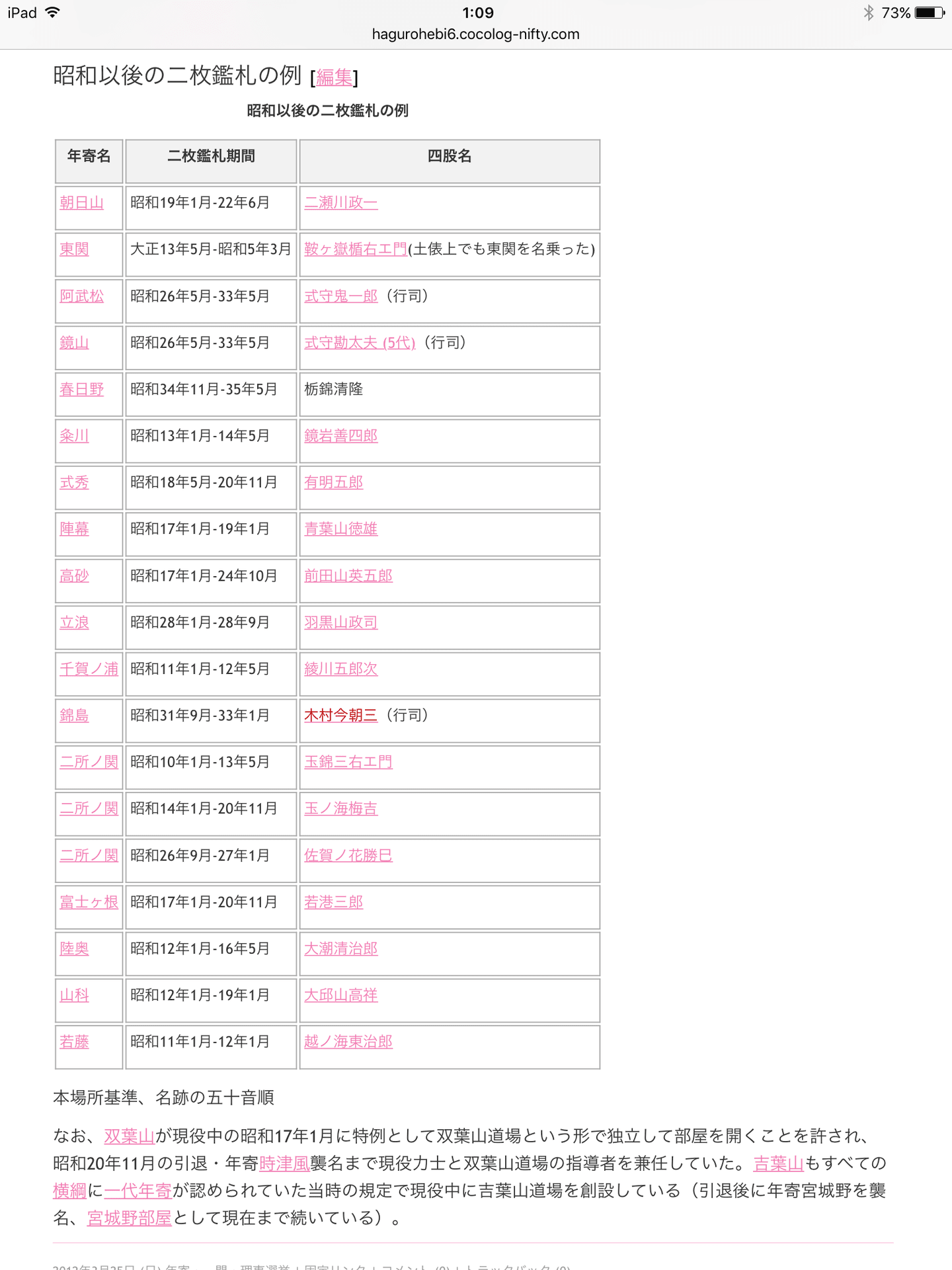

wikiより引用(なぜなくなったのかの理由は書いていない)

二枚鑑札(にまいかんさつ)とは、大相撲において、現役の力士又は行司が年寄を兼務することである。

明治時代に、力士と年寄とがそれぞれ営業鑑札を警察から受け取ることが制度化されたときに、兼務している者は、力士用と年寄用との二枚の鑑札を必要としたことから始まった用語である。

明治から大正にかけてはしばしば見られ、年寄名で土俵に上がったものもいたが、昭和の東西合併からは徐々に少なくなった。昭和10年代に増加したが、戦後1958年(昭和33年)になって行司の年寄兼任が廃止されたときに、力士の二枚鑑札も実質的に廃止となったと考えられている。

その後のケースとしては、1959年11月から1960年5月まで、栃木山守也の春日野の死去によって横綱栃錦清隆が春日野を襲名したのが例外的なものである。この時は栃錦が協会の看板たる横綱で引退間近というわけでもなかったことから特例として認められた。

その後、親方の定年に伴い、部屋の継承予定者がまだ現役だったので、二枚鑑札になるのではと思われたケースが1980年以降に大ノ海久光の花籠部屋、星甲昌男の陸奥部屋、羽黒山治の立浪部屋、琴櫻傑將の佐渡ヶ嶽部屋、高見山大五郎の東関部屋の5例があった。しかし、いずれの場合も継承者(輪島大士・星岩涛祐二・旭豊勝照・琴ノ若晴將・潮丸元康)が現役を引退して年寄を襲名、部屋を継承した。大昇充宏の春日山部屋は一度解散して、後継者予定の春日富士晃大ほか力士たちは安治川部屋にあずけられ、春日富士は現役引退後、師匠停年から7年後に部屋を再興した。

また、2007年10月に時津風部屋力士暴行死事件を受け元双津竜順一の時津風親方が解雇された際には、時津風部屋所属の現役の幕内力士であった時津海正博が事態を収拾するために現役を引退して時津風部屋を継承した。1975~76年の二所ノ関部屋継承騒動の際にも、後継に決定した現役力士の金剛正裕は二枚鑑札ではなく現役を引退しての継承(前二所ノ関である佐賀ノ花勝巳が亡くなってからは元十勝岩豊の湊川親方が暫定二所ノ関を勤め、金剛引退と同時に名跡を譲って湊川に戻った)としている。

二枚鑑札の力士の断髪式は師匠による止め鋏が不可能となるため、一門総帥の親方などが止め鋏を入れることとなるが、前田山英五郎は例外。詳細は断髪式の項目を参照。

大島親方が定年で、大島部屋が閉鎖される。

現役力士は、友綱部屋に、転属。

これは、部屋を継ぐことになっている旭天鵬が、現役を続けたいからと報道されている。

疑問がある。

友綱部屋の旭天鵬が引退したら、大島親方になる。

その時、現在の大島部屋の力士(例えば、十両の旭日松)は、友綱部屋に残るのか、大島部屋に移るのか。これは、後者であろう。

すると、

現在は対戦している、魁聖(友綱)と旭日松(大島)は、同じ友綱部屋となり対戦せず、旭天鵬が引退したら、対戦することになる。

しかし、対戦がなくなったり、復活することという疑問に比べると、現役を続けたい旭天鵬が早く引退することに比べると、マイナスは少ない。

私の記憶では、

その1:金剛が二所ノ関親方

佐賀ノ花の二所ノ関が亡くなったのが昭和50年3月、十勝岩が一年半年継いで、金剛は51年9月に継承

50年7月に平幕優勝してから現役6場所で引退。早すぎた引退という印象。

その2:琴ノ若が佐渡ケ嶽親方

義父の琴桜の佐渡ケ嶽が定年で引退に伴い、部屋を継承。

まだまだ相撲をとれるようでもあり、引退してもような年でもあり。今回の旭天鵬の例に近い。

その3:旭豊が立浪親方

義父の安念山の立浪が定年で引退に伴い、部屋を継承。

その1とその2は、同じ部屋の力士が、部屋を継承。

その3は、大島部屋の旭豊が立浪部屋を継承。

栃錦が引退する前に、二枚鑑札として、春日野親方であった。

栃木山の春日野親方がなくなったのが、昭和34年10月3日

二枚鑑札で栃錦が春日野親方になったのが、昭和34年10月4日

横綱栃錦が引退したのが、昭和35年5月場所3日目

栃錦の時代に二枚鑑札がなければ、出羽海部屋に転属したのだろう。

当時は一門総当りだったので、同じ部屋の力士と対戦しなくなったり、後に対戦するという不具合はなかった。

二枚鑑札という制度は、部屋の後継者が決まっている場合には、合理的である。

何故、この制度がなくなったのか、ご存知の方がいたら教えてほしい。

二枚鑑札の制度を復活させるべきと考える。

旭豊のような場合は、協会が部屋を移籍させて、(大島部屋から立浪部屋に)二枚鑑札にしてもよい。

羽黒蛇

wikiより引用(なぜなくなったのかの理由は書いていない)

二枚鑑札(にまいかんさつ)とは、大相撲において、現役の力士又は行司が年寄を兼務することである。

明治時代に、力士と年寄とがそれぞれ営業鑑札を警察から受け取ることが制度化されたときに、兼務している者は、力士用と年寄用との二枚の鑑札を必要としたことから始まった用語である。

明治から大正にかけてはしばしば見られ、年寄名で土俵に上がったものもいたが、昭和の東西合併からは徐々に少なくなった。昭和10年代に増加したが、戦後1958年(昭和33年)になって行司の年寄兼任が廃止されたときに、力士の二枚鑑札も実質的に廃止となったと考えられている。

その後のケースとしては、1959年11月から1960年5月まで、栃木山守也の春日野の死去によって横綱栃錦清隆が春日野を襲名したのが例外的なものである。この時は栃錦が協会の看板たる横綱で引退間近というわけでもなかったことから特例として認められた。

その後、親方の定年に伴い、部屋の継承予定者がまだ現役だったので、二枚鑑札になるのではと思われたケースが1980年以降に大ノ海久光の花籠部屋、星甲昌男の陸奥部屋、羽黒山治の立浪部屋、琴櫻傑將の佐渡ヶ嶽部屋、高見山大五郎の東関部屋の5例があった。しかし、いずれの場合も継承者(輪島大士・星岩涛祐二・旭豊勝照・琴ノ若晴將・潮丸元康)が現役を引退して年寄を襲名、部屋を継承した。大昇充宏の春日山部屋は一度解散して、後継者予定の春日富士晃大ほか力士たちは安治川部屋にあずけられ、春日富士は現役引退後、師匠停年から7年後に部屋を再興した。

また、2007年10月に時津風部屋力士暴行死事件を受け元双津竜順一の時津風親方が解雇された際には、時津風部屋所属の現役の幕内力士であった時津海正博が事態を収拾するために現役を引退して時津風部屋を継承した。1975~76年の二所ノ関部屋継承騒動の際にも、後継に決定した現役力士の金剛正裕は二枚鑑札ではなく現役を引退しての継承(前二所ノ関である佐賀ノ花勝巳が亡くなってからは元十勝岩豊の湊川親方が暫定二所ノ関を勤め、金剛引退と同時に名跡を譲って湊川に戻った)としている。

二枚鑑札の力士の断髪式は師匠による止め鋏が不可能となるため、一門総帥の親方などが止め鋏を入れることとなるが、前田山英五郎は例外。詳細は断髪式の項目を参照。