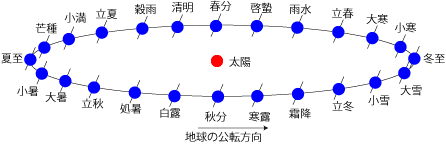

[2]6月5日芒種ー>6月21日夏至ー>7月6日小暑ー>7月22日大暑ー>8月7日立秋ー>8月22日小暑ー>9月7日白露ー>

9月22日秋分ー>10月8日寒露ー>10月23日寒降ー>11月7日立冬ー>11月22日小雪ー>12月7日大雪ー>

12月21日冬至ー>

[3]2024年5月20日(月)小満~>6月5日(水)芒種

[3.1]小満:陽気が良くなって、万物の成長する気が次第に長じて天地に満ち始めることから小満といわれています。

ようやく暑さも加わり、麦の穂が育ち、山野の草木が実をつけ始め、紅花が盛んに咲き乱れます。

[3.2]芒(のぎ)のある穀物や稲や麦など穂の出る穀物の種をまく季節ということから、芒種と言われています(実際の種まきは、これよりも早い時季に行います)。次第に梅雨めいて、五月雨(さみだれ)の季節に入ります。

https://koyomigyouji.com/24-seimei.htm

[3.1]小満:陽気が良くなって、万物の成長する気が次第に長じて天地に満ち始めることから小満といわれています。

ようやく暑さも加わり、麦の穂が育ち、山野の草木が実をつけ始め、紅花が盛んに咲き乱れます。

[3.2]芒(のぎ)のある穀物や稲や麦など穂の出る穀物の種をまく季節ということから、芒種と言われています(実際の種まきは、これよりも早い時季に行います)。次第に梅雨めいて、五月雨(さみだれ)の季節に入ります。

https://koyomigyouji.com/24-seimei.htm

[4]日本人なら知っておきたい美しい暦ことば【二十四節気・七十二候・雑節】動画ー12分ー

https://www.youtube.com/watch?v=9ojHD2rDFlg

https://www.youtube.com/watch?v=9ojHD2rDFlg

[4]朔(新月)5月8日(水)⇒上弦5月15日(火)⇒望(満月)5月23日(木)⇒下弦5月31日(金)

⇒朔(新月)6月6日(木)

https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/yoko/pdf/yoko2024.pdf

⇒朔(新月)6月6日(木)

https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/yoko/pdf/yoko2024.pdf

[5]1月1日というのは、古代ローマ時代の暦の上で、名前もついていなかった冬の期間の前半がIanuariusと呼ばれるようになり、それがいろいろな変更を経ながらも現在まで続いてきたという、長い歴史的経緯で決まったものです。

天文学上の理由があって「1月1日をこの日とする」と決めたものではありません。

https://www.nao.ac.jp/faq/a0307.html

天文学上の理由があって「1月1日をこの日とする」と決めたものではありません。

https://www.nao.ac.jp/faq/a0307.html

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます