沖縄 首里の湧水めぐり (3)寒水川樋川から新垣ヌカーまで

湧水が豊かな首里、城下町といわれる地域には数多くのヒージャー(樋川)やカー(井戸)があります。久しぶりに湧水めぐりをしました。今回は首里城の南側を紹介します。

湧水の位置図(地下水学会誌46,3に一部加筆)

赤い丸が湧水めぐりをした地点です。坂が多く、いい運動になりました。

ヒージャーとは、湧出口となる水源がやや遠くにあって、石の樋を用いて水を引いてきて、水溜に水を貯えるというものである。石積みや石組も入念で、敷地面積の広い大型の水溜になっているものもある。これに対して、カーまたはガー(漢字では「川」と書く)は 自然の湧水をそのまま利用した井戸のことで、垂直に掘り込んだ所から水が湧き出るものをいう。(下地邦輝・島野安雄2004)

⑨寒水川樋川(スンガーヒージャー)

崖下にありました。「寒水川樋川」バス停があったのでわかりやすかったです。

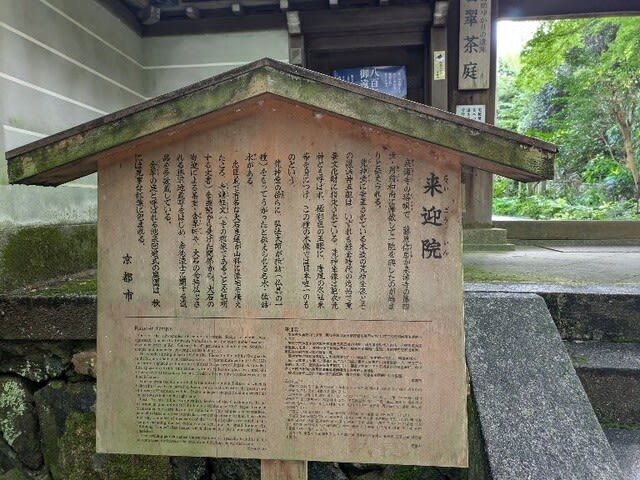

説明板

半月形の水溜め

角田清美(2014)沖縄島・首里城と周辺地域の古井戸 専修人文論集,94,65-106.

壁の中から水音が聞こえたが、流出はしていなかった。

下の水溜め

農業用水に利用されたらしい。

⑪金城大樋川(カナグスクウフヒージャー)

大樋川です。もともと湧水があったのかな。それを大規模にして共同井戸にしたようです。ここの標高は60mくらいです。

説明板

金城大樋川の構造

角田清美(2014)沖縄島・首里城と周辺地域の古井戸 専修人文論集,94,65-106.

二つのかけ樋の口、湧水量が多かったのかな。池の中には小さな魚が泳いでいました。どこから来たのか?

⑬新垣(アラカチ)ヌカー

作った井戸のようです。すこし湧水があったのか?

説明板

新垣ヌカーの標高は40mぐらいなので、首里城(120m)から相当下に位置します。井戸底にはシルト層のようなものが見えています。これが不透水層になって、琉球石灰岩からの地下水を受け止めているのかな?

首里金城町の案内板

数多くの樋川と井戸があるそうです。これは楽しみだ。

石畳道

久しぶりに湧水めぐりをしました。首里城のある尾根部分とそこから南側の斜面に分布する樋川と井戸を見て回りました。水を透しやすい琉球石灰岩層と水を透しにくい島尻層群(シルト層のようなもの)との関係で樋川と井戸が形成されていることがわかりました。首里金城町にはまだまだ樋川と井戸があるそうです。楽しみです。

下記の参考文献を引用させてもらいました。

参考文献

角田清美(2014)沖縄島・首里城と周辺地域の古井戸 専修人文論集,94,65-106.

下地邦輝・島野安雄(2004)名水を訪ねて(66)地下水学会誌 第46巻第3号227~238.

湧水が豊かな首里、城下町といわれる地域には数多くのヒージャー(樋川)やカー(井戸)があります。久しぶりに湧水めぐりをしました。今回は首里城の南側を紹介します。

湧水の位置図(地下水学会誌46,3に一部加筆)

赤い丸が湧水めぐりをした地点です。坂が多く、いい運動になりました。

ヒージャーとは、湧出口となる水源がやや遠くにあって、石の樋を用いて水を引いてきて、水溜に水を貯えるというものである。石積みや石組も入念で、敷地面積の広い大型の水溜になっているものもある。これに対して、カーまたはガー(漢字では「川」と書く)は 自然の湧水をそのまま利用した井戸のことで、垂直に掘り込んだ所から水が湧き出るものをいう。(下地邦輝・島野安雄2004)

⑨寒水川樋川(スンガーヒージャー)

崖下にありました。「寒水川樋川」バス停があったのでわかりやすかったです。

説明板

半月形の水溜め

角田清美(2014)沖縄島・首里城と周辺地域の古井戸 専修人文論集,94,65-106.

壁の中から水音が聞こえたが、流出はしていなかった。

下の水溜め

農業用水に利用されたらしい。

⑪金城大樋川(カナグスクウフヒージャー)

大樋川です。もともと湧水があったのかな。それを大規模にして共同井戸にしたようです。ここの標高は60mくらいです。

説明板

金城大樋川の構造

角田清美(2014)沖縄島・首里城と周辺地域の古井戸 専修人文論集,94,65-106.

二つのかけ樋の口、湧水量が多かったのかな。池の中には小さな魚が泳いでいました。どこから来たのか?

⑬新垣(アラカチ)ヌカー

作った井戸のようです。すこし湧水があったのか?

説明板

新垣ヌカーの標高は40mぐらいなので、首里城(120m)から相当下に位置します。井戸底にはシルト層のようなものが見えています。これが不透水層になって、琉球石灰岩からの地下水を受け止めているのかな?

首里金城町の案内板

数多くの樋川と井戸があるそうです。これは楽しみだ。

石畳道

久しぶりに湧水めぐりをしました。首里城のある尾根部分とそこから南側の斜面に分布する樋川と井戸を見て回りました。水を透しやすい琉球石灰岩層と水を透しにくい島尻層群(シルト層のようなもの)との関係で樋川と井戸が形成されていることがわかりました。首里金城町にはまだまだ樋川と井戸があるそうです。楽しみです。

下記の参考文献を引用させてもらいました。

参考文献

角田清美(2014)沖縄島・首里城と周辺地域の古井戸 専修人文論集,94,65-106.

下地邦輝・島野安雄(2004)名水を訪ねて(66)地下水学会誌 第46巻第3号227~238.