今回は、アニマル・メディスン ハチ(ハナバチ) Bee の巻です。

写真は、ネットからお借りしました。

動物として

動物として

ハチ 昆虫綱 ハチ目(膜翅(まくし)目)ハチ亜目 ミツバチ上科

学名:Anthophila 英名:Bee

膜翅(まくし)目ミツバチ上科(ハナバチ上科)のうち、

カリバチ類を除外したハチの総称。

約2万種から成る。

全世界に広く分布。

昆虫の中では、比較的新しいグループで、

地球上に出現したのは、チョウやガの仲間と同時期の

中生代(約2億5217万年前~約6600万年前)である。

土中、竹筒、木の孔、壁のすき間などの物陰、

他の虫が作った穴などを利用したり、

木材に穴を開けて営巣する。

ハチ全体の共通の特徴として、

卵→幼虫→蛹→成虫という完全変態を行う。

ハエやアブの翅は2枚であるのに対し、

ハチは透明な翅を4枚持つ。

ハチの社会はメスが中心であり、働きバチもメスである。

ハナバチは昆虫の中で、最も花との結びつきが強い。

代表的なものは、

ミツバチ、クマバチ、マルハナバチ、ルリモンハナバチなど。

ミツバチ Honey bee

クマバチ Carpenter bee

マルハナバチ Bumblebee

ルリモンハナバチ Thyreus decorus

体は丸味を帯び、体毛で覆われているものが多い。

体毛は細かく枝分れし、

花粉が絡まりやすくなっている。

ハナバチのほとんどは、

一生涯の食事の全てを、花粉と花蜜(かみつ)に頼る。

そのため、花蜜を吸うのに適した長い舌(中舌)、

後脚には、花粉を貯める『花粉かご:Pollen Basket』を持つ。

ミツバチの体のつくり

花粉かごがふくらんだミツバチ

花粉と花蜜を採取した働きバチは、、

巣に戻ると、花粉と花蜜を混ぜて団子を作り、

幼虫の食糧として貯蔵する。

またハナバチの多くは、花粉と花蜜に

自分が分泌した蝋物質(ミツロウ)を混ぜ、

卵を納める正六角形の部屋を作る。

花粉を運ぶ際は、

後脚の花粉かごで運ぶものが最も多いが、

腹部の毛につけて運ぶもの、

花粉を食べ、『蜜胃』(一時的に蜜を貯める場所)に入れて

運ぶものもいる。

記憶力、形態認識能力、学習能力が高く、

一度気に入った花に繰り返し訪れる習性がある。

ミツバチやマルハナバチは、

女王蜂と働き蜂で明確に役割を分担し、

高度な社会性を持つ昆虫として知られているが、

大部分のハナバチは、単独で生活する。

一部のハナバチは、幼虫を育てるため、

花粉と花蜜を集めるのではなく、

同類のハナバチの巣に卵を産みつけて寄生させる。

外敵から身を守るために、毒針を持っている。

毒針を持っているのはメスだけであり、

毒針は、産卵管の一部が変化したものと考えられている。

毒針には返しがついており、

一度刺すと、抜くことはできず、

毒針で刺すことは、自死にもつながる。

高い社会性を持つミツバチは、

集団の中の1匹が毒針を使うと、

攻撃的になるフェロモンが発せられ、

他のハチもつられて襲いかかるという習性がある。

性質はきわめて温厚であり、

人間の方から攻撃をしたり、

巣に近づき過ぎない限り、

ハナバチの方から攻撃してくることはない。

セイヨウミツバチは、全世界で養蜂に用いられている。

アニマル・メディスンとして

アニマル・メディスンとして

ハチが象徴するもの

・・・生産性、コミュニケーション、勤労、集中、

コミュニティ、家族、喜び、甘味、奉仕、育成、

協働、協力、守護、慈愛

ハチは、高い生産性、勤勉、豊かさ、繁栄を象徴する。

ハチは、昆虫の中で最も忙しく働き、

最も世界に貢献していると考えられている。

ハチがいなければ、花は咲かず、

実をつけることもない。

ハチの働きにより、

ひとつひとつの花の命のサイクルが回り、

大自然のサイクルも回っている。

ハチは、仕事に関する強い倫理感を象徴する。

ハチは一度に、

体重の半分の重さの蜜や花粉を運び、

その重労働を1日で10数回も繰り返す。

しかしハチは、時に花の香りに仕事の手を止め、

その香りを愉しむ事も忘れない。

ハチはわれわれに、

仕事と遊びのバランスを取る重要性を教えている。

また、ハチはわれわれに、

自分が関わっている仕事を楽しむよう伝えている。

楽しみながら仕事をすることで、

生産性はより高くなり、

得られる蜜もより甘くなると教えている。

ハチのカードが出た場合、

自分の生産性について考えるよう伝えている。

仕事が多過ぎたり、少な過ぎたりしていないか。

きちんと休みも取っているか。

自分の仕事の仕方と、遊び方を振り返るよう伝えている。

ハチのトーテムを持つ人は、

自分のエネルギーを適切に使うことができる。

非常に勤勉で、一生懸命働き、一生懸命遊ぶ。

人生の明快なビジョンを持ち、

目標に対して常に意識を向けている。

ハチは、不可能を可能にする奇跡を象徴する。

科学者たちは長い間、、

体の大きさに対し、翅が小さすぎるハチが

どうして空を飛べるのか解明できなかった。

特にクマバチは、航空力学の観点からは、

飛べない体の構造であると考えられていた。

最近になってようやく、科学者は

高速で翅を動かすことにより、

ハチは空を飛べていると結論付けたが、

変わらずハチは、

不可能を可能にする象徴とされている。

ハチはわれわれに

霊的に、自分の限界を超えることで、

大きな成功につながると教えている。

ハチは、飛べるかどうかはどうでもよく、

飛びたければ、飛ぶだけだと教えている。

ハチは、われわれが困難に直面している時、

解決策を見つける手助けをしてくれる。

ハチのメディスンを持つ人は、

不可能と思えることでも何度も挑戦し、

最終的にはやり遂げる力を持っている。

成功がもたらす蜜の楽しみ方を知っており、

自分の潜在能力を呼び覚ます方法を理解している。

ハチは、仕事の完遂に必要な集中力、

未来を見据えた計画性や貯蓄を象徴する。

ハチが生産的であるのは、

自分の仕事に専心・集中しているからであり、

ハチは自分の目標から逸脱することはない。

ハチはわれわれに、

仕事の時には、集中することが大事と伝えている。

自分の持つ創造的な力を発揮し、

自分がなすべきことに専心するよう伝えている。

ハチは、豊さと奉仕を象徴する。

ハチが花から花へ移動することは、

すべての命が相互につながっていることを象徴する。

ハチは自然界において、

受粉という特殊で重要な役割を担っている。

ハチは、植物のライフサイクルに不可欠であり、

みつろうや蜂蜜などの付加価値も生み出す。

アインシュタインは、ハチは生態系において

非常に重要な生き物であり、

ハチが世界からいなくなったら、

人間は4年で死に絶えるだろうと話していた。

ハチは花から花へと飛び回り、

コミュニティ全体に貢献し、世界を豊かにしている。

ハチのメディスンを持つ人は、

地球というひとつの村のために働いているという

意識の高いライトワーカーであり、

ヒーラーであり、教師である。

ハチは、家族やチームワークを象徴する。

ハチはわれわれに、

すべての命が相互に深くつながり、

影響し合っていることを伝えている。

ハチの巣では、次に女王になる幼虫が選ばれると、

働きバチは特別な食事を与え、

巣にいる全員が協力し、成長をサポートする。

そうして成長した女王バチは、

毎日千個以上の卵を産むことで、

集団の維持に貢献する。

ハチはわれわれに、

協力し合うことの大切さを教えている。

さらにハチは、チームの一員として働く時は、

エゴやプライドを捨てるよう教えている。

ハチのカードが出た場合、

集団内における自分を振り返るよう伝えている。

集団全体の利益よりも、

自分個人の利益に重点を置いていないか。

ハチは、家族や、自分が属するコミュニティの育成に

もっと注力するよう伝えている。

ハチは、力強い守護者である。

ハチは危険が迫った時、

自分の命を顧みず、仲間を守ろうとする。

ハチのメディスンを持つ人は、

弱い者を愛し、猛然と守ろうとする。

困っている人がいれば、喜んで救いの手を差し伸べ、

優しさと慈愛に満ちている。

ハチは、太陽、日光、暖かさと強い関連を持つ。

ハチの巣の6角形は、

ハートチャクラ、人生の甘美さ、調和、

平和、癒しを象徴し、

古くから、神秘的な意味を持つと考えられてきた。

ハチは、世界中の伝承や神話に登場する。

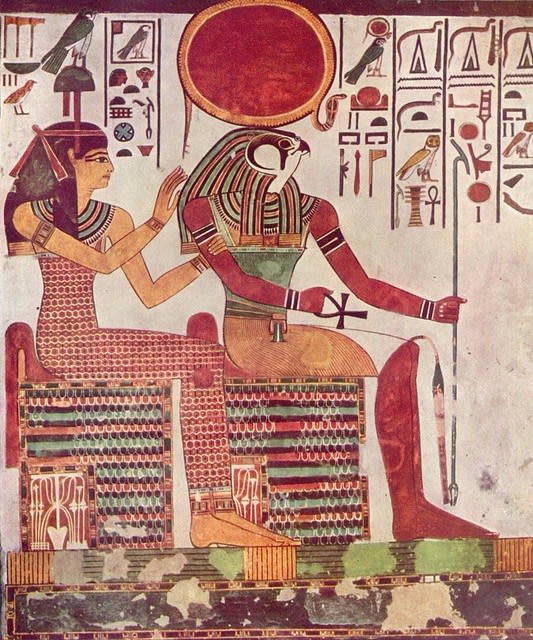

古代エジプトにおいて、

ハチは、太陽神ラーの涙から生まれたものとされ、

王座や権力の象徴であった。

また、下エジプトの支配者は、

『ハチに属する者』と呼ばれていた。

古代ギリシャにおいて、

ハチは神聖な生き物であり、

勤勉、繁栄、純粋さ、不死を象徴し、

神々からの書簡を運ぶ者とされていた。

ハチは、ギリシャ神話の神との関係も深い。

主神ゼウスと、豊穣と葡萄酒の神ディオニューソスは

赤ん坊の頃、ハチミツで育てられ、

ゼウスは神酒ネクタル(ハチミツ酒)とハチミツが好物であった。

ゼウスの称号のひとつには、

“蜜のような”を意味する『メイリキオス』があり、

ゼウスの娘トリアイも、ハチミツが好物であった。

ハチはまた、豊穣の女神デメテル、

大地母神キュベレー、月の女神アルテミス、

大地の女神レアーとも深いつながりを持っていた。

女神デメテルの神官は、

ハチミツやミツバチを意味する『メリッサ』と呼ばれていた。

いくつかの記録において、

デルポイの神官は、『デルポイのハチ』と書かれている。

また『メリッサ』は、偉大なる地母神の称号でもあった。

愛と美の女神アプロディーテに仕える

女祭司も『メリッサ』と呼ばれ、

エリュクス山にあるアプロディーテの呪物(まじもの)は、

金色のハチの巣であった。

半獣神パンと豊穣の神プリアーポスは、

ハチを保護して飼っていた。

哲学者アリストテレスやプリニウスは、

善良な魂はハチに生まれ変わると書いている。

ハチは『死後の祝福』を約束し、

エレウシスの秘儀とも結びつけられた。

ケルト文化において、

ハチは手厚く保護されていた。

ハチは、神の小さな召使いであり、

異世界の秘奥を知る霊的な使者であると考え、

殺すことは良くないとされていた。

ケルト人は、家族の誰かが死んだり結婚すると、

遠方の親族や友人に知らせるため、

まずハチに教えるという迷信を持っていた。

ドルイド教において、

ハチは太陽、お祝い、コミュニティを象徴し、

祭りでは、ハチミツを発酵させて作った

『ミード酒』がふるまわれた。

古代文化において、

ハチミツは貴重な防腐剤の1つであり、

宗教儀式においては、

ハチミツは、死後の命の象徴とされた。

フィンランドの民族叙事詩『カレワラ』において、

主人公のレンミンカイネンは、

ハチミツによって蘇ったとされている。

ルネッサンス時代の絵画において、

ハチは、愛の象徴キューピッドと関連づけられていた。

下の絵では、キューピッドは

ハチミツを取ろうとして、ハチに刺されている。

ハチは『神の愛』であり、『愛に伴う痛み』も象徴する。

ヒンズー教において、

ハチは神や再生と結びつけられ、

サイキックなエネルギーを象徴する。

ハチは、カーマ神の神聖な生き物であり、

ヴィシュヌ神、クリシュナ神とも深い結びつきを持っていた。

中国において、

ハチは幸福、幸運、繁栄と平和を象徴する。

ハチは中国語で『fu』であり、

『幸福』と同じ発音である。

ハチの群れを見ることは幸運とされる。

イスラム教の聖典コーランにおいて、

ハチは知恵、無害さ、忠実な者、誠実、知性の象徴である。

死海文書と関係が深いユダヤ教のエッセネ派の司祭は、

コミュニティで重要な役割を担い、

神と信仰に身を捧げていたため、

『蜂』と呼ばれていた。

マヤ文明においては、

アーミューゼンキャブという名の

ハチとハチミツの神がいる。

ハチミツは古来から、人間の生活に深く入り込んでいた。

ハチミツは、甘味料、抗菌剤としてだけでなく、

エジプトではミイラの作成にまで、幅広く利用されていた。

ハチミツは、栄養、報酬、官能性、富を象徴し、

多くの神話や伝説の中で、黄金と結びつけられた。

ハチミツは、困難で骨の折れる仕事の後で、

与えられた褒美を象徴し、

ハチはわれわれに、

絶え間なく努力を続ければ、

いずれ必ず報われることを伝えている。

ハチは、生きる歓びを象徴する。

ハチはわれわれに

もっと喜びを表現し、お祝いをすべきと伝えている。

お祝いには、特に理由はなくてもいい。

ただ生きているという奇跡を喜び、祝い、

仲間と過ごす瞬間を愉しむべきであると伝えている。

ハチはわれわれに、

自分の内に『庭』を持ち、育てるよう伝えている。

自分の人生のテーマは何かを考え、

心、精神、夢、感情を豊かに成長させていくことが

大事であると教えている。

《逆位置》

集団において、自分の役割がよくわかっていないのではないか。

集団内で、協調性を欠いていないか。

働きすぎていないか。あるいは、休みすぎていないか。

仕事に対するモチベーションに欠けていないか。

自分の目標に向けて努力を続けているか。

疎外感を感じていないか。

奉仕の精神に欠けていないか。

コツコツと努力を重ねることが

大きな成功をもたらすことを忘れてはならない。

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

写真は、ネットからお借りしました。

動物として

動物として

ハチ 昆虫綱 ハチ目(膜翅(まくし)目)ハチ亜目 ミツバチ上科

学名:Anthophila 英名:Bee

膜翅(まくし)目ミツバチ上科(ハナバチ上科)のうち、

カリバチ類を除外したハチの総称。

約2万種から成る。

全世界に広く分布。

昆虫の中では、比較的新しいグループで、

地球上に出現したのは、チョウやガの仲間と同時期の

中生代(約2億5217万年前~約6600万年前)である。

土中、竹筒、木の孔、壁のすき間などの物陰、

他の虫が作った穴などを利用したり、

木材に穴を開けて営巣する。

ハチ全体の共通の特徴として、

卵→幼虫→蛹→成虫という完全変態を行う。

ハエやアブの翅は2枚であるのに対し、

ハチは透明な翅を4枚持つ。

ハチの社会はメスが中心であり、働きバチもメスである。

ハナバチは昆虫の中で、最も花との結びつきが強い。

代表的なものは、

ミツバチ、クマバチ、マルハナバチ、ルリモンハナバチなど。

ミツバチ Honey bee

クマバチ Carpenter bee

マルハナバチ Bumblebee

ルリモンハナバチ Thyreus decorus

体は丸味を帯び、体毛で覆われているものが多い。

体毛は細かく枝分れし、

花粉が絡まりやすくなっている。

ハナバチのほとんどは、

一生涯の食事の全てを、花粉と花蜜(かみつ)に頼る。

そのため、花蜜を吸うのに適した長い舌(中舌)、

後脚には、花粉を貯める『花粉かご:Pollen Basket』を持つ。

ミツバチの体のつくり

花粉かごがふくらんだミツバチ

花粉と花蜜を採取した働きバチは、、

巣に戻ると、花粉と花蜜を混ぜて団子を作り、

幼虫の食糧として貯蔵する。

またハナバチの多くは、花粉と花蜜に

自分が分泌した蝋物質(ミツロウ)を混ぜ、

卵を納める正六角形の部屋を作る。

花粉を運ぶ際は、

後脚の花粉かごで運ぶものが最も多いが、

腹部の毛につけて運ぶもの、

花粉を食べ、『蜜胃』(一時的に蜜を貯める場所)に入れて

運ぶものもいる。

記憶力、形態認識能力、学習能力が高く、

一度気に入った花に繰り返し訪れる習性がある。

ミツバチやマルハナバチは、

女王蜂と働き蜂で明確に役割を分担し、

高度な社会性を持つ昆虫として知られているが、

大部分のハナバチは、単独で生活する。

一部のハナバチは、幼虫を育てるため、

花粉と花蜜を集めるのではなく、

同類のハナバチの巣に卵を産みつけて寄生させる。

外敵から身を守るために、毒針を持っている。

毒針を持っているのはメスだけであり、

毒針は、産卵管の一部が変化したものと考えられている。

毒針には返しがついており、

一度刺すと、抜くことはできず、

毒針で刺すことは、自死にもつながる。

高い社会性を持つミツバチは、

集団の中の1匹が毒針を使うと、

攻撃的になるフェロモンが発せられ、

他のハチもつられて襲いかかるという習性がある。

性質はきわめて温厚であり、

人間の方から攻撃をしたり、

巣に近づき過ぎない限り、

ハナバチの方から攻撃してくることはない。

セイヨウミツバチは、全世界で養蜂に用いられている。

アニマル・メディスンとして

アニマル・メディスンとして

ハチが象徴するもの

・・・生産性、コミュニケーション、勤労、集中、

コミュニティ、家族、喜び、甘味、奉仕、育成、

協働、協力、守護、慈愛

ハチは、高い生産性、勤勉、豊かさ、繁栄を象徴する。

ハチは、昆虫の中で最も忙しく働き、

最も世界に貢献していると考えられている。

ハチがいなければ、花は咲かず、

実をつけることもない。

ハチの働きにより、

ひとつひとつの花の命のサイクルが回り、

大自然のサイクルも回っている。

ハチは、仕事に関する強い倫理感を象徴する。

ハチは一度に、

体重の半分の重さの蜜や花粉を運び、

その重労働を1日で10数回も繰り返す。

しかしハチは、時に花の香りに仕事の手を止め、

その香りを愉しむ事も忘れない。

ハチはわれわれに、

仕事と遊びのバランスを取る重要性を教えている。

また、ハチはわれわれに、

自分が関わっている仕事を楽しむよう伝えている。

楽しみながら仕事をすることで、

生産性はより高くなり、

得られる蜜もより甘くなると教えている。

ハチのカードが出た場合、

自分の生産性について考えるよう伝えている。

仕事が多過ぎたり、少な過ぎたりしていないか。

きちんと休みも取っているか。

自分の仕事の仕方と、遊び方を振り返るよう伝えている。

ハチのトーテムを持つ人は、

自分のエネルギーを適切に使うことができる。

非常に勤勉で、一生懸命働き、一生懸命遊ぶ。

人生の明快なビジョンを持ち、

目標に対して常に意識を向けている。

ハチは、不可能を可能にする奇跡を象徴する。

科学者たちは長い間、、

体の大きさに対し、翅が小さすぎるハチが

どうして空を飛べるのか解明できなかった。

特にクマバチは、航空力学の観点からは、

飛べない体の構造であると考えられていた。

最近になってようやく、科学者は

高速で翅を動かすことにより、

ハチは空を飛べていると結論付けたが、

変わらずハチは、

不可能を可能にする象徴とされている。

ハチはわれわれに

霊的に、自分の限界を超えることで、

大きな成功につながると教えている。

ハチは、飛べるかどうかはどうでもよく、

飛びたければ、飛ぶだけだと教えている。

ハチは、われわれが困難に直面している時、

解決策を見つける手助けをしてくれる。

ハチのメディスンを持つ人は、

不可能と思えることでも何度も挑戦し、

最終的にはやり遂げる力を持っている。

成功がもたらす蜜の楽しみ方を知っており、

自分の潜在能力を呼び覚ます方法を理解している。

ハチは、仕事の完遂に必要な集中力、

未来を見据えた計画性や貯蓄を象徴する。

ハチが生産的であるのは、

自分の仕事に専心・集中しているからであり、

ハチは自分の目標から逸脱することはない。

ハチはわれわれに、

仕事の時には、集中することが大事と伝えている。

自分の持つ創造的な力を発揮し、

自分がなすべきことに専心するよう伝えている。

ハチは、豊さと奉仕を象徴する。

ハチが花から花へ移動することは、

すべての命が相互につながっていることを象徴する。

ハチは自然界において、

受粉という特殊で重要な役割を担っている。

ハチは、植物のライフサイクルに不可欠であり、

みつろうや蜂蜜などの付加価値も生み出す。

アインシュタインは、ハチは生態系において

非常に重要な生き物であり、

ハチが世界からいなくなったら、

人間は4年で死に絶えるだろうと話していた。

ハチは花から花へと飛び回り、

コミュニティ全体に貢献し、世界を豊かにしている。

ハチのメディスンを持つ人は、

地球というひとつの村のために働いているという

意識の高いライトワーカーであり、

ヒーラーであり、教師である。

ハチは、家族やチームワークを象徴する。

ハチはわれわれに、

すべての命が相互に深くつながり、

影響し合っていることを伝えている。

ハチの巣では、次に女王になる幼虫が選ばれると、

働きバチは特別な食事を与え、

巣にいる全員が協力し、成長をサポートする。

そうして成長した女王バチは、

毎日千個以上の卵を産むことで、

集団の維持に貢献する。

ハチはわれわれに、

協力し合うことの大切さを教えている。

さらにハチは、チームの一員として働く時は、

エゴやプライドを捨てるよう教えている。

ハチのカードが出た場合、

集団内における自分を振り返るよう伝えている。

集団全体の利益よりも、

自分個人の利益に重点を置いていないか。

ハチは、家族や、自分が属するコミュニティの育成に

もっと注力するよう伝えている。

ハチは、力強い守護者である。

ハチは危険が迫った時、

自分の命を顧みず、仲間を守ろうとする。

ハチのメディスンを持つ人は、

弱い者を愛し、猛然と守ろうとする。

困っている人がいれば、喜んで救いの手を差し伸べ、

優しさと慈愛に満ちている。

ハチは、太陽、日光、暖かさと強い関連を持つ。

ハチの巣の6角形は、

ハートチャクラ、人生の甘美さ、調和、

平和、癒しを象徴し、

古くから、神秘的な意味を持つと考えられてきた。

ハチは、世界中の伝承や神話に登場する。

古代エジプトにおいて、

ハチは、太陽神ラーの涙から生まれたものとされ、

王座や権力の象徴であった。

また、下エジプトの支配者は、

『ハチに属する者』と呼ばれていた。

古代ギリシャにおいて、

ハチは神聖な生き物であり、

勤勉、繁栄、純粋さ、不死を象徴し、

神々からの書簡を運ぶ者とされていた。

ハチは、ギリシャ神話の神との関係も深い。

主神ゼウスと、豊穣と葡萄酒の神ディオニューソスは

赤ん坊の頃、ハチミツで育てられ、

ゼウスは神酒ネクタル(ハチミツ酒)とハチミツが好物であった。

ゼウスの称号のひとつには、

“蜜のような”を意味する『メイリキオス』があり、

ゼウスの娘トリアイも、ハチミツが好物であった。

ハチはまた、豊穣の女神デメテル、

大地母神キュベレー、月の女神アルテミス、

大地の女神レアーとも深いつながりを持っていた。

女神デメテルの神官は、

ハチミツやミツバチを意味する『メリッサ』と呼ばれていた。

いくつかの記録において、

デルポイの神官は、『デルポイのハチ』と書かれている。

また『メリッサ』は、偉大なる地母神の称号でもあった。

愛と美の女神アプロディーテに仕える

女祭司も『メリッサ』と呼ばれ、

エリュクス山にあるアプロディーテの呪物(まじもの)は、

金色のハチの巣であった。

半獣神パンと豊穣の神プリアーポスは、

ハチを保護して飼っていた。

哲学者アリストテレスやプリニウスは、

善良な魂はハチに生まれ変わると書いている。

ハチは『死後の祝福』を約束し、

エレウシスの秘儀とも結びつけられた。

ケルト文化において、

ハチは手厚く保護されていた。

ハチは、神の小さな召使いであり、

異世界の秘奥を知る霊的な使者であると考え、

殺すことは良くないとされていた。

ケルト人は、家族の誰かが死んだり結婚すると、

遠方の親族や友人に知らせるため、

まずハチに教えるという迷信を持っていた。

ドルイド教において、

ハチは太陽、お祝い、コミュニティを象徴し、

祭りでは、ハチミツを発酵させて作った

『ミード酒』がふるまわれた。

古代文化において、

ハチミツは貴重な防腐剤の1つであり、

宗教儀式においては、

ハチミツは、死後の命の象徴とされた。

フィンランドの民族叙事詩『カレワラ』において、

主人公のレンミンカイネンは、

ハチミツによって蘇ったとされている。

ルネッサンス時代の絵画において、

ハチは、愛の象徴キューピッドと関連づけられていた。

下の絵では、キューピッドは

ハチミツを取ろうとして、ハチに刺されている。

ハチは『神の愛』であり、『愛に伴う痛み』も象徴する。

ヒンズー教において、

ハチは神や再生と結びつけられ、

サイキックなエネルギーを象徴する。

ハチは、カーマ神の神聖な生き物であり、

ヴィシュヌ神、クリシュナ神とも深い結びつきを持っていた。

中国において、

ハチは幸福、幸運、繁栄と平和を象徴する。

ハチは中国語で『fu』であり、

『幸福』と同じ発音である。

ハチの群れを見ることは幸運とされる。

イスラム教の聖典コーランにおいて、

ハチは知恵、無害さ、忠実な者、誠実、知性の象徴である。

死海文書と関係が深いユダヤ教のエッセネ派の司祭は、

コミュニティで重要な役割を担い、

神と信仰に身を捧げていたため、

『蜂』と呼ばれていた。

マヤ文明においては、

アーミューゼンキャブという名の

ハチとハチミツの神がいる。

ハチミツは古来から、人間の生活に深く入り込んでいた。

ハチミツは、甘味料、抗菌剤としてだけでなく、

エジプトではミイラの作成にまで、幅広く利用されていた。

ハチミツは、栄養、報酬、官能性、富を象徴し、

多くの神話や伝説の中で、黄金と結びつけられた。

ハチミツは、困難で骨の折れる仕事の後で、

与えられた褒美を象徴し、

ハチはわれわれに、

絶え間なく努力を続ければ、

いずれ必ず報われることを伝えている。

ハチは、生きる歓びを象徴する。

ハチはわれわれに

もっと喜びを表現し、お祝いをすべきと伝えている。

お祝いには、特に理由はなくてもいい。

ただ生きているという奇跡を喜び、祝い、

仲間と過ごす瞬間を愉しむべきであると伝えている。

ハチはわれわれに、

自分の内に『庭』を持ち、育てるよう伝えている。

自分の人生のテーマは何かを考え、

心、精神、夢、感情を豊かに成長させていくことが

大事であると教えている。

《逆位置》

集団において、自分の役割がよくわかっていないのではないか。

集団内で、協調性を欠いていないか。

働きすぎていないか。あるいは、休みすぎていないか。

仕事に対するモチベーションに欠けていないか。

自分の目標に向けて努力を続けているか。

疎外感を感じていないか。

奉仕の精神に欠けていないか。

コツコツと努力を重ねることが

大きな成功をもたらすことを忘れてはならない。

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~