(以前書いたものを大幅に修正しました。)

今回はアニマル・メディスン ヘラジカ Moose の巻です。

写真は、ネットよりお借りしました。

動物として

動物として

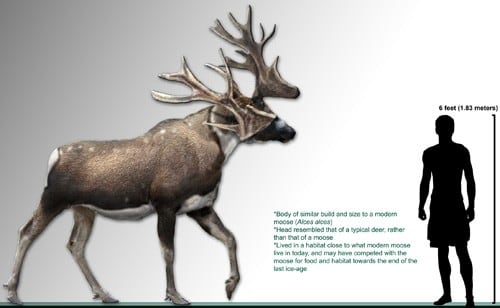

ヘラジカ 箆鹿 偶蹄目 シカ科

学名:Alces alces 英名:Moose / Elk

別名:オオジカ

本種のみで、偶蹄目シカ科ヘラジカ属を形成する。

アメリカ合衆国北部、カナダ、ロシア、シベリア東部、中国北部、

ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、ラトビア、リトアニア、

エストニアなどに分布。

寒冷な森林地帯の水辺に生息。

シカ科における最大種。

体長 2~3メートル

体重 200~825キロ

肩高 1.4~2.4メートル

角径 2メートル

メスは、オスの4分の3ほどの大きさ。

生息地によって呼び名が異なり、

アメリカではムース、ヨーロッパではエルクと呼ばれる。

なお、アメリカにおいてエルクとは、

アメリカアカシカ(ワピチ)を指す。

ムースとは、『小枝を食べる者』を意味するが、

その名のとおり、

他のシカ類はあまり食べない 木の枝を好物とする。

食性は、草食性。

ヤナギ、マツ、カバノキ、ポプラ、モミなどの

枝、芽、葉、樹皮、地面に落ちた種実類、水草等を食べる。

昼行性。

基本的には単独、もしくは数頭の群れで生活するが、

冬季には、10頭前後もしくは大規模な群れを形成する。

吻端は、馬のように長くて太く、

オスのみ、喉の皮膚が垂れ下がっている(肉垂)。

オスのみが、手のひら状に広がった大きな枝角を持つ。

シカ類は通常、繁殖期になると、

オスが大きな声で鳴き、メスにアピールするが、

ヘラジカの場合、メスが鳴いてオスを誘う。

この時、オスの角はパラボラアンテナの役割を果たし、

遠くにいるメスの声を聞き取りやすくしている。

角は、毎年生え変わる。

冬になると落ち、春に新しい角が出る。

生えたばかりの新しい角は、

細かい毛の生えた皮膚に覆われており(袋角)、

中には毛細血管が走っている。

袋角は成長とともに硬くなり、

やがて血流が止まって、皮膚が剥がれ落ち、硬い角となる。

視界が広く、頭を動かさずに

真後ろにある物の動きを感知できる。

優れた嗅覚を持つ。

ほかのシカ類とは異なり、

鼻腔は顔の側面を向いているため、

匂いの元を立体的に感知することができる。

また、水草を食べる時は、閉じることもできる。

優れた聴覚を持つ。

3キロ離れた仲間の声を聞き取ることができる。

巨体を支える脚の筋肉は、非常に発達しており、

時速50キロで走ることができ、

危険が迫った時、蹴りを大きな武器とする。

子供の頃から、足は太くて長い。

夏季には、水浴や泥浴を好む。

泳ぎが得意で、生後数日で泳げるようになり、

数キロ泳ぐことができる。

また、潜水も得意で、水草を食べるため、

5メートル以上、30秒程度、

水中に留まることもある。

性質は、穏やかでおとなしい。

ただし、繁殖期になるとオスは凶暴になり、

メスを巡って、壮絶な戦いを繰り広げる。

その際も、メスに自分の強さを誇示するのが目的なため、

競争相手を殺すまではしない。

スウェーデンとノルウェーでは、

ヘラジカは古くから「森の王」と呼ばれ、

国の動物に指定されている。

ノルウェーでは、自治体などの紋章にも

ヘラジカがよく用いられる。

カナダでは、ビーバーとともに、

国を象徴する動物とされている。

アメリカ合衆国メイン州では、州の動物に、

アラスカ州では、州の陸生哺乳類とされている。

ヘラジカの生息地域においては、

車との接触事故が多発しており、

ヘラジカに注意するよう、安全標識が立てられている。

アニマル・メディスンとして

アニマル・メディスンとして

ヘラジカの象徴するもの

・・・自尊心、喜びの共有、勇気、パワー、威厳、優雅さ、敏捷性、

直感、孤独、敏感さ、判断力、頑固、長寿、知恵、

シカ類において最大種であるヘラジカは、

自尊心と力を象徴する。

繁殖期のヘラジカは、

数キロ先でも聞こえるほどの大きな声で吠え、

自分の存在をアピールする。

ヘラジカは、自分の価値を自分で認めている。

自分に自信と誇りを持っているからこそ、

大声を出して異性の注目を集め、

自分の子孫を残そうとする。

ヘラジカの自尊心は、

他人に認められたことで生まれたものではなく、

自分で自分を認めたことで生まれた自尊心である。

そして、後者の自尊心には、

心の底から湧き上がる喜びを伴う。

ヘラジカはわれわれに、

地球において、宇宙において、

自分という存在は唯一無二であること、

自分の価値を自分自身でしっかりと認め、

自分に誇りを持つよう伝えている。

ヘラジカは、喜びの共有を象徴する。

ヘラジカはわれわれに、

喜びは自分の中だけに留めず、

周りの人と共有すべきと教えている。

喜びは、伝播するにつれて大きくなり、

ポジティブなエネルギーを波及させる。

ヘラジカはわれわれに、

お互いの喜びを分かち合い、

周りの波動をより高くするよう伝えている。

しかし同時に、ヘラジカは

われわれに注意も促している。

自分の喜びを表現する時は、

ひけらかすようなやり方であってはならない。

また、人の喜びを羨んだり、妬んではならない。

喜びに関しては、決して

エゴを介入させてはならないと伝えている。

さらに、ヘラジカは

何かを成し遂げ、喜びに満ちた時も、

独善的にならないよう注意し、

感謝することを忘れてはならないと教えている。

ヘラジカの巨大な枝角は、

男性性、勇気、支配を象徴する。

枝角は、メスを惹きつける重要な要素であり、

ぶつかり合う角は、凄まじいエネルギーを放出する。

さらに枝角は、鋭い知覚の象徴である。

古代の神話において、

ヘラジカの枝角は、『勇気の冠』と呼ばれ、

クラウンチャクラと深い関連を持つものであり、

宇宙の叡智とつながるアンテナと

考えられていた。

ヘラジカは、メディスンホイールにおいて、

長老の場である北に位置し、

叡智、知を象徴する。

ヘラジカのメディスンは、

多くの経験を積み、

善い人生を歩んだ長老や教師に通じる。

蓄積された経験は醸成され、やがて知となり、

知は新しいアイデアを生み、

アイデアは創造へとつながっていく。

ヘラジカのトーテムを持つ人は、

知や威厳とともに人生を歩む。

自分の中に完全性を保ち、

人生とはどうあるべきか、

常に自分の真実とつながっている。

また、優れた教師であり、

他人を常に励まし、その学びや成長を助ける。

自分がいつか追い越されるのでは・・・といった

ネガティブな考えを持つこともない。

ヘラジカは、強さと堅固さを象徴する。

繁殖期のオスは、メスの声を聞きつけると、

途中に何があろうとも、メスの元へと走る。

ヘラジカは、大胆で怖れ知らずであり、

一度決めると、決して揺らぐことのない

強い意志を持っている。

ヘラジカはわれわれに、

一度自分で決めたことは、

簡単に諦めたりしないよう伝えている。

自分の決断に誇りを持つことが

堅固な意志につながると、ヘラジカは教えている。

ヘラジカは、内なる矛盾と、

矛盾の中でバランスを取る力を象徴する。

ヘラジカは、巨体にもかかわらず

非常に敏捷であり、

森の中をほとんど音を立てずに動き回る。

また、周りを圧倒するような存在感を表す一方、

自分が望む時には、背景に溶け込み、

姿を隠す驚異的な才能も持っている。

ヘラジカはその矛盾が

生き残りに大きく役立つことを理解している。

ヘラジカのトーテムを持つ人は、

不器用なのに優雅だったり、

変わり者なのに愛されたりといった

矛盾とともに生きている。

ヘラジカは、鋭い感覚を象徴する。

ヘラジカはわれわれに、

今この瞬間、目の前の現実に

意識を集中するよう伝えている。

そうすることで、

五感はより鋭く研ぎ澄まされ、

素早く行動できるようになると

われわれに教えている。

ヘラジカは、直感と的確な判断力を象徴する。

ヘラジカは、ほとんどの時は優しい巨人であり、

自分から相手を攻撃することはない。

しかし、先に攻撃された時や、

子供に危険が迫った時などは豹変し、

熊のような獰猛さを見せる。

ヘラジカのメディスンを持つ人は、

優しさと荒々しさを

どのように使い分けるべきかを知っている。

直感に基づき、いつ、誰に、何を、

どのように言うべきかを的確に判断し、

物事をスムーズに進めるため、

『押し』と『引き』をバランス良く使い分ける。

ヘラジカは、孤独を象徴する。

シカの仲間は、群れで行動するものが多いが、

ヘラジカはほとんどの場合、単独で行動する。

ヘラジカは静寂を好み、

自分の世界の中で充足している。

ヘラジカはわれわれに、

自分自身が自分の最高のパートナーであるよう

伝えている。

ヘラジカのカードが出た場合、

時に、静寂と孤独に身を置いて、

自分を客観的によく観察し、

自分を深く知るよう伝えている。

ヘラジカは、自分の人生において、

選択権・決定権を持っているのは

自分だけであると教えている。

他の人の意見とは食い違うことがあっても、

自分を恥じたり、引け目を感じる必要はない。

自分の個性のすべては強みであり、

自分の判断を信頼するよう、ヘラジカは教えている。

ヘラジカは、巨体にもかかわらず、

泳ぎと潜水が得意である。

水草を求めて湖の底まで潜ると、

水中に数分留まることができ、

その後、一気に水面に浮上する。

水は、生命や女性性を象徴する。

水深く潜るヘラジカは、

偉大なる女性性の力と、

生命のボイド(虚無)とつながったことを表し、

死に直面したのち、力強く息を吹き返して、

新たな命を得たことを象徴する。

水はまた、感情を象徴する。

ヘラジカはわれわれに、

時に、自分の感情の深みに沈み込み、

新たな生命を得たように、

リフレッシュすることが大事と教えている。

ヘラジカの赤ちゃんは、目を開けて誕生する。

誕生の瞬間は、覚醒の瞬間である。

ヘラジカのトーテムを持つ人は、

内なる目を開いてこの世に生まれ、

他の人より、ハッキリと物を見る能力を持つ。

そしてその能力は、成長とともに

霊的な目覚めをもたらし、

普遍的な叡智へのつながりももたらし、

その結果、自尊心を強化し、

世界において自分の居場所を見つける

大きな力をもたらしてくれる。

ネイティブ・アメリカンの北部の部族は、

ヘラジカの普遍性と神秘性を崇め、

ヘラジカに関する数多くの伝承を持っている。

メノミニー族はかつて、

ヘラジカを一族の仲間として飼っていた。

ドグリブ族には、

ロッキー山脈の創生の手助けをし、

北半球に棲む動物の中で一番賢いとされる

2歳のヘラジカの神 ホッタの伝説がある。

ペノブスコット族は、

ヘラジカはかつて、太古からの地球の守護者である

クジラであったと信じている。

アサパスカン族にとって、

ヘラジカは特別な獲物で、

神からの神聖な贈り物であり、

一族に神聖なエネルギーをもたらす存在と考えた。

ポタワトミ族には、

ヘラジカにまつわる人類創生の伝承がある。

その伝承によると、

大昔、地球は動物で溢れていたが、

人間は、ポタワトミ族の女性1人だけだった。

その女性は神から、

動物の中から1匹を選んで『夫』とし、

子をたくさん産んで、

地上に人間を殖やすよう命じられた。

彼女は、森と空にいるすべての動物に、

子供の父親になるのにふさわしい

『夫』を探していると話した。

すると、彼女の元には

次々と動物たちがやってきて、

自分こそが彼女の『夫』にふさわしいと

立候補した。

しかし、彼女はそのうちの誰も気に入らず、

全員を追い返してしまった。

ある日のこと。

夫にふさわしい相手が一向に見つからず、

困り果て、独りで森を彷徨っていた彼女は、

大きく立派なヘラジカに出会った。

彼女はヘラジカの中に、

強さや優雅さなど、数多くの素晴らしい資質を認め、

ヘラジカこそ夫にふさわしいと考え、

ヘラジカに話したところ、ヘラジカも同意した。

そして、ヘラジカと夫婦になった彼女は

ヘラジカとの間の子供を産み続け、

今のように、地上に人間が増えることとなった。

このことから、今も人間の魂の中には

ヘラジカの精神の一部が宿っていると

神話は結んでいる。

威風堂々としたヘラジカはわれわれに、

自分の努力や業績を軽んじるような

度が過ぎた謙遜をすることはないと教えている。

ヘラジカはわれわれに、

頑張った結果、成功を収めたのなら、

自分の努力を褒め、その成功を楽しむよう、

自分自身からの賞賛は、

他人からの賞賛よりも重要であり、

自分を褒めることをためらってはいけないと

伝えている。

さらに、誰かが成功した時は、

その人を心から賞賛することも

同様に大事であると伝えている。

皆で励まし合いながら努力を重ね、

成功を収めた時には、その喜びを周りに発信し、

世界全体に喜びをもたらしなさいと

ヘラジカはわれわれに教えている。

《逆位置》

他者の成功を称えることを忘れていないか。

他人への興味を失っていないか。

他の人に教えることを放棄していないか。

誰かに対して支配的になっていたり、

自分の力を必要以上に誇示していないか。

達成感が、慢心になっていないか。

自分はダメだと思うのも、ひとつのエゴである。

エゴが努力を阻んでいないか。

ゆったりと優雅に、独りで過ごす時間が少なすぎるのではないか。

力を緩め、頭を休め、沈黙することが必要である。

自分自身、自分の才能にもっと誇りを持ちなさい。

自分の個性を伸ばし、もっと輝かせなさい。

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

今回はアニマル・メディスン ヘラジカ Moose の巻です。

写真は、ネットよりお借りしました。

動物として

動物として

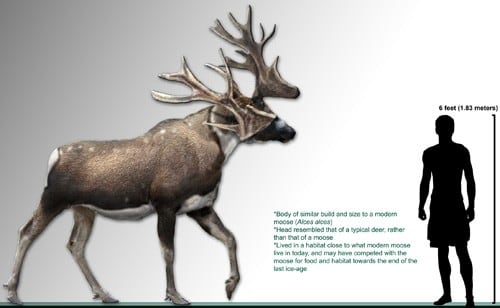

ヘラジカ 箆鹿 偶蹄目 シカ科

学名:Alces alces 英名:Moose / Elk

別名:オオジカ

本種のみで、偶蹄目シカ科ヘラジカ属を形成する。

アメリカ合衆国北部、カナダ、ロシア、シベリア東部、中国北部、

ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、ラトビア、リトアニア、

エストニアなどに分布。

寒冷な森林地帯の水辺に生息。

シカ科における最大種。

体長 2~3メートル

体重 200~825キロ

肩高 1.4~2.4メートル

角径 2メートル

メスは、オスの4分の3ほどの大きさ。

生息地によって呼び名が異なり、

アメリカではムース、ヨーロッパではエルクと呼ばれる。

なお、アメリカにおいてエルクとは、

アメリカアカシカ(ワピチ)を指す。

ムースとは、『小枝を食べる者』を意味するが、

その名のとおり、

他のシカ類はあまり食べない 木の枝を好物とする。

食性は、草食性。

ヤナギ、マツ、カバノキ、ポプラ、モミなどの

枝、芽、葉、樹皮、地面に落ちた種実類、水草等を食べる。

昼行性。

基本的には単独、もしくは数頭の群れで生活するが、

冬季には、10頭前後もしくは大規模な群れを形成する。

吻端は、馬のように長くて太く、

オスのみ、喉の皮膚が垂れ下がっている(肉垂)。

オスのみが、手のひら状に広がった大きな枝角を持つ。

シカ類は通常、繁殖期になると、

オスが大きな声で鳴き、メスにアピールするが、

ヘラジカの場合、メスが鳴いてオスを誘う。

この時、オスの角はパラボラアンテナの役割を果たし、

遠くにいるメスの声を聞き取りやすくしている。

角は、毎年生え変わる。

冬になると落ち、春に新しい角が出る。

生えたばかりの新しい角は、

細かい毛の生えた皮膚に覆われており(袋角)、

中には毛細血管が走っている。

袋角は成長とともに硬くなり、

やがて血流が止まって、皮膚が剥がれ落ち、硬い角となる。

視界が広く、頭を動かさずに

真後ろにある物の動きを感知できる。

優れた嗅覚を持つ。

ほかのシカ類とは異なり、

鼻腔は顔の側面を向いているため、

匂いの元を立体的に感知することができる。

また、水草を食べる時は、閉じることもできる。

優れた聴覚を持つ。

3キロ離れた仲間の声を聞き取ることができる。

巨体を支える脚の筋肉は、非常に発達しており、

時速50キロで走ることができ、

危険が迫った時、蹴りを大きな武器とする。

子供の頃から、足は太くて長い。

夏季には、水浴や泥浴を好む。

泳ぎが得意で、生後数日で泳げるようになり、

数キロ泳ぐことができる。

また、潜水も得意で、水草を食べるため、

5メートル以上、30秒程度、

水中に留まることもある。

性質は、穏やかでおとなしい。

ただし、繁殖期になるとオスは凶暴になり、

メスを巡って、壮絶な戦いを繰り広げる。

その際も、メスに自分の強さを誇示するのが目的なため、

競争相手を殺すまではしない。

スウェーデンとノルウェーでは、

ヘラジカは古くから「森の王」と呼ばれ、

国の動物に指定されている。

ノルウェーでは、自治体などの紋章にも

ヘラジカがよく用いられる。

カナダでは、ビーバーとともに、

国を象徴する動物とされている。

アメリカ合衆国メイン州では、州の動物に、

アラスカ州では、州の陸生哺乳類とされている。

ヘラジカの生息地域においては、

車との接触事故が多発しており、

ヘラジカに注意するよう、安全標識が立てられている。

アニマル・メディスンとして

アニマル・メディスンとして

ヘラジカの象徴するもの

・・・自尊心、喜びの共有、勇気、パワー、威厳、優雅さ、敏捷性、

直感、孤独、敏感さ、判断力、頑固、長寿、知恵、

シカ類において最大種であるヘラジカは、

自尊心と力を象徴する。

繁殖期のヘラジカは、

数キロ先でも聞こえるほどの大きな声で吠え、

自分の存在をアピールする。

ヘラジカは、自分の価値を自分で認めている。

自分に自信と誇りを持っているからこそ、

大声を出して異性の注目を集め、

自分の子孫を残そうとする。

ヘラジカの自尊心は、

他人に認められたことで生まれたものではなく、

自分で自分を認めたことで生まれた自尊心である。

そして、後者の自尊心には、

心の底から湧き上がる喜びを伴う。

ヘラジカはわれわれに、

地球において、宇宙において、

自分という存在は唯一無二であること、

自分の価値を自分自身でしっかりと認め、

自分に誇りを持つよう伝えている。

ヘラジカは、喜びの共有を象徴する。

ヘラジカはわれわれに、

喜びは自分の中だけに留めず、

周りの人と共有すべきと教えている。

喜びは、伝播するにつれて大きくなり、

ポジティブなエネルギーを波及させる。

ヘラジカはわれわれに、

お互いの喜びを分かち合い、

周りの波動をより高くするよう伝えている。

しかし同時に、ヘラジカは

われわれに注意も促している。

自分の喜びを表現する時は、

ひけらかすようなやり方であってはならない。

また、人の喜びを羨んだり、妬んではならない。

喜びに関しては、決して

エゴを介入させてはならないと伝えている。

さらに、ヘラジカは

何かを成し遂げ、喜びに満ちた時も、

独善的にならないよう注意し、

感謝することを忘れてはならないと教えている。

ヘラジカの巨大な枝角は、

男性性、勇気、支配を象徴する。

枝角は、メスを惹きつける重要な要素であり、

ぶつかり合う角は、凄まじいエネルギーを放出する。

さらに枝角は、鋭い知覚の象徴である。

古代の神話において、

ヘラジカの枝角は、『勇気の冠』と呼ばれ、

クラウンチャクラと深い関連を持つものであり、

宇宙の叡智とつながるアンテナと

考えられていた。

ヘラジカは、メディスンホイールにおいて、

長老の場である北に位置し、

叡智、知を象徴する。

ヘラジカのメディスンは、

多くの経験を積み、

善い人生を歩んだ長老や教師に通じる。

蓄積された経験は醸成され、やがて知となり、

知は新しいアイデアを生み、

アイデアは創造へとつながっていく。

ヘラジカのトーテムを持つ人は、

知や威厳とともに人生を歩む。

自分の中に完全性を保ち、

人生とはどうあるべきか、

常に自分の真実とつながっている。

また、優れた教師であり、

他人を常に励まし、その学びや成長を助ける。

自分がいつか追い越されるのでは・・・といった

ネガティブな考えを持つこともない。

ヘラジカは、強さと堅固さを象徴する。

繁殖期のオスは、メスの声を聞きつけると、

途中に何があろうとも、メスの元へと走る。

ヘラジカは、大胆で怖れ知らずであり、

一度決めると、決して揺らぐことのない

強い意志を持っている。

ヘラジカはわれわれに、

一度自分で決めたことは、

簡単に諦めたりしないよう伝えている。

自分の決断に誇りを持つことが

堅固な意志につながると、ヘラジカは教えている。

ヘラジカは、内なる矛盾と、

矛盾の中でバランスを取る力を象徴する。

ヘラジカは、巨体にもかかわらず

非常に敏捷であり、

森の中をほとんど音を立てずに動き回る。

また、周りを圧倒するような存在感を表す一方、

自分が望む時には、背景に溶け込み、

姿を隠す驚異的な才能も持っている。

ヘラジカはその矛盾が

生き残りに大きく役立つことを理解している。

ヘラジカのトーテムを持つ人は、

不器用なのに優雅だったり、

変わり者なのに愛されたりといった

矛盾とともに生きている。

ヘラジカは、鋭い感覚を象徴する。

ヘラジカはわれわれに、

今この瞬間、目の前の現実に

意識を集中するよう伝えている。

そうすることで、

五感はより鋭く研ぎ澄まされ、

素早く行動できるようになると

われわれに教えている。

ヘラジカは、直感と的確な判断力を象徴する。

ヘラジカは、ほとんどの時は優しい巨人であり、

自分から相手を攻撃することはない。

しかし、先に攻撃された時や、

子供に危険が迫った時などは豹変し、

熊のような獰猛さを見せる。

ヘラジカのメディスンを持つ人は、

優しさと荒々しさを

どのように使い分けるべきかを知っている。

直感に基づき、いつ、誰に、何を、

どのように言うべきかを的確に判断し、

物事をスムーズに進めるため、

『押し』と『引き』をバランス良く使い分ける。

ヘラジカは、孤独を象徴する。

シカの仲間は、群れで行動するものが多いが、

ヘラジカはほとんどの場合、単独で行動する。

ヘラジカは静寂を好み、

自分の世界の中で充足している。

ヘラジカはわれわれに、

自分自身が自分の最高のパートナーであるよう

伝えている。

ヘラジカのカードが出た場合、

時に、静寂と孤独に身を置いて、

自分を客観的によく観察し、

自分を深く知るよう伝えている。

ヘラジカは、自分の人生において、

選択権・決定権を持っているのは

自分だけであると教えている。

他の人の意見とは食い違うことがあっても、

自分を恥じたり、引け目を感じる必要はない。

自分の個性のすべては強みであり、

自分の判断を信頼するよう、ヘラジカは教えている。

ヘラジカは、巨体にもかかわらず、

泳ぎと潜水が得意である。

水草を求めて湖の底まで潜ると、

水中に数分留まることができ、

その後、一気に水面に浮上する。

水は、生命や女性性を象徴する。

水深く潜るヘラジカは、

偉大なる女性性の力と、

生命のボイド(虚無)とつながったことを表し、

死に直面したのち、力強く息を吹き返して、

新たな命を得たことを象徴する。

水はまた、感情を象徴する。

ヘラジカはわれわれに、

時に、自分の感情の深みに沈み込み、

新たな生命を得たように、

リフレッシュすることが大事と教えている。

ヘラジカの赤ちゃんは、目を開けて誕生する。

誕生の瞬間は、覚醒の瞬間である。

ヘラジカのトーテムを持つ人は、

内なる目を開いてこの世に生まれ、

他の人より、ハッキリと物を見る能力を持つ。

そしてその能力は、成長とともに

霊的な目覚めをもたらし、

普遍的な叡智へのつながりももたらし、

その結果、自尊心を強化し、

世界において自分の居場所を見つける

大きな力をもたらしてくれる。

ネイティブ・アメリカンの北部の部族は、

ヘラジカの普遍性と神秘性を崇め、

ヘラジカに関する数多くの伝承を持っている。

メノミニー族はかつて、

ヘラジカを一族の仲間として飼っていた。

ドグリブ族には、

ロッキー山脈の創生の手助けをし、

北半球に棲む動物の中で一番賢いとされる

2歳のヘラジカの神 ホッタの伝説がある。

ペノブスコット族は、

ヘラジカはかつて、太古からの地球の守護者である

クジラであったと信じている。

アサパスカン族にとって、

ヘラジカは特別な獲物で、

神からの神聖な贈り物であり、

一族に神聖なエネルギーをもたらす存在と考えた。

ポタワトミ族には、

ヘラジカにまつわる人類創生の伝承がある。

その伝承によると、

大昔、地球は動物で溢れていたが、

人間は、ポタワトミ族の女性1人だけだった。

その女性は神から、

動物の中から1匹を選んで『夫』とし、

子をたくさん産んで、

地上に人間を殖やすよう命じられた。

彼女は、森と空にいるすべての動物に、

子供の父親になるのにふさわしい

『夫』を探していると話した。

すると、彼女の元には

次々と動物たちがやってきて、

自分こそが彼女の『夫』にふさわしいと

立候補した。

しかし、彼女はそのうちの誰も気に入らず、

全員を追い返してしまった。

ある日のこと。

夫にふさわしい相手が一向に見つからず、

困り果て、独りで森を彷徨っていた彼女は、

大きく立派なヘラジカに出会った。

彼女はヘラジカの中に、

強さや優雅さなど、数多くの素晴らしい資質を認め、

ヘラジカこそ夫にふさわしいと考え、

ヘラジカに話したところ、ヘラジカも同意した。

そして、ヘラジカと夫婦になった彼女は

ヘラジカとの間の子供を産み続け、

今のように、地上に人間が増えることとなった。

このことから、今も人間の魂の中には

ヘラジカの精神の一部が宿っていると

神話は結んでいる。

威風堂々としたヘラジカはわれわれに、

自分の努力や業績を軽んじるような

度が過ぎた謙遜をすることはないと教えている。

ヘラジカはわれわれに、

頑張った結果、成功を収めたのなら、

自分の努力を褒め、その成功を楽しむよう、

自分自身からの賞賛は、

他人からの賞賛よりも重要であり、

自分を褒めることをためらってはいけないと

伝えている。

さらに、誰かが成功した時は、

その人を心から賞賛することも

同様に大事であると伝えている。

皆で励まし合いながら努力を重ね、

成功を収めた時には、その喜びを周りに発信し、

世界全体に喜びをもたらしなさいと

ヘラジカはわれわれに教えている。

《逆位置》

他者の成功を称えることを忘れていないか。

他人への興味を失っていないか。

他の人に教えることを放棄していないか。

誰かに対して支配的になっていたり、

自分の力を必要以上に誇示していないか。

達成感が、慢心になっていないか。

自分はダメだと思うのも、ひとつのエゴである。

エゴが努力を阻んでいないか。

ゆったりと優雅に、独りで過ごす時間が少なすぎるのではないか。

力を緩め、頭を休め、沈黙することが必要である。

自分自身、自分の才能にもっと誇りを持ちなさい。

自分の個性を伸ばし、もっと輝かせなさい。

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~