ここ数年、Orch関係は限界を感じて敬遠していたのだが、たまたま昨年秋にこれのプロモーションが目にとまっていて、最近この手のサウンドメイクの必要が出てきたので、思い切って揃えてしまった。いわゆる箱鳴り系(よく言われるところのシネマティック系)のサウンドにはもってこいだろう。とにかく重くてPBではパフォーマンスメーターが振り切れっぱなし(笑)だ。今ひとつ強い音が無く(インパクト、スピーディさを求めるなら、Sympxxxxx2あたりが良いのでは?)リズム系のプリセットもGATEがワンパターン気味だが、そこそこ活躍してくれている。

しばらく立ち上げていなかったが、最近はこれを立ち上げるためにドングルをつないでいることが多い(笑)。ただ、音が外付けに入っているので、出張時には立ち上げられず、ガーリタンで代用したりしている。相変わらず、扱いが難しいが、思ったよりシネマティック系に馴染んでくれている気がする。

昨年秋、某女性ロックシンガーのアルバムアレンジで、ストリングスに使った。全体に艶がなく生っぽさが足らない気もするが、アンサンブルとして使うと扱いが楽で、ビオラを中心とした中域の雰囲気が出しやすい気がした。最近は「ちょっと足し」的な役割で少し使っている。

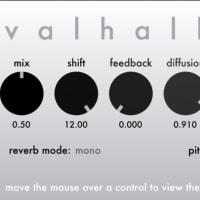

以前フリーで手に入れた?のを最近見直して使っている。あまり効果がないようでいて、その実、じわじわと重厚な掛かり方をするのがいいい。リズム系などに軽くインサートする感じ。

見た目からして欲しくなってしまうような感じ(笑)で、ポップロック系には重宝しているが、今回は余り出番がなさそう。

DP純正のEQ。非常に扱いやすいので、いくつか立ち上げている。画面はやや極端なセッティングだが、こもった感じの打楽器を持ち上げるのに使っている。

最近流行?の全部入りお試しの中で、フリーで手に入るもの。懐かしいT-Racksの一部でもある。最近はストリングスの耳障りカットでごく一部に使った。

ボーカルコーラス系によく使うプラグイン。効き目が結構あるので、その分、使いどころが難しいが、最近はリード系のニュアンスを保ちつつ、レベルを揃えるのに使った。

Focxxxxxがらみで久々にメールが入ったので、アップデートを試したところ、64bit版にフリーでアップデートできた。64bitに移行してからは使っていなかったが、やはり使いやすく便利だ。最近は最終出力の調整に試している。

このマルチコンプは何年かに一度、再アクティベートして使っている。最近は、コーラスなどの調整に使うことがあるほか、つい最近、リズム系の粒だしにも使った。

iLok故障で長らく使えていなかったが、ゲートとコンプの織りなす確実な効きが忘れられず、最近安売りしていたので再入手した。最近は立ち上げるものの、なかなか使いどころが難しい。。。

何だかんだで頼ってしまうコンプ。ミックスの最終出力に軽くインサートしている。

フリーのプラグインだが、非常に重宝する。64bitに対応するので早速入れ直した。レベルをリアルタイムで見られるのが良い。

特殊効果で少しだけ使用した。相変わらず面白い。同様の目的でMetaFlangerも少し稼働しているが、Doublerはなかなか使いどころが無い。

やはりディレイと言えばこれが自分では定番だ。

DP純正。特殊効果用に一部で使った。

一昔前も試したものの、入手には至らず。今回、60パーセント引きで手に入れた。素直な効きで、面白い使い方が出来そうである。レゾナンスの設定が四段階というのが少し惜しい気がする。

これのライトバージョンを一年間フリーで使えるので導入したのは、もう5年以上前になろうか?その頃、クリーン系とベース用(ベースは、当時、本当に「ベースの音」の雰囲気を感じた)に良い感触を得ていたのだが、今回、一日限り半額以下の49$で放出されているのを知り、急遽入手(笑)。ストンプのみ立ち上げてマルチエフェクター的に使うのも面白そうだ。

余談だが、この値引きは値千金だったらしく、Waves Centralでのダウンロードがなかなか完了しなかった。そう言えば、数年前にGTR Solo一年間無償をダウンロードアクティベートしたときも、その日のうちには完了せず、翌朝やっと完了したのだった。

GtrRig,Amplitubeはどちらも帯に短し・・・という感じで、しかも最近それぞれ5と4になり、有償バージョンアップをしていないので(64bitのためのやむなし有償バージョンアップはKontakt5だけ)使える機能が限定されてしまっているのもあって(特に、GtrRigのサイケディレイが64ビットでは使えないのが惜しい笑)満足な音が作れない。Amplitubeは評判がまずまずだが、どうも金属をひっかいたようななまった音になるのが今ひとつと感じている(最近流行?のケンパーにも実はそれを感じる)。その点、GTRはWavesならではの音のまろやかさを感じる。パワーコードの音で試してみたところ、ぱっと聴きはAmplitubeの方がオケに馴染んで上も下も出ていい感じと思ったが、何度も聞き比べている間に、GTRの音の方が良く感じられるようになった。調子に乗って、お飾り程度にループを音源としていたものを、Prominyのレスポールに差し替えてしまったほどだ(笑)。まあ、まだヘッドフォンの中での話しで、実際はどんな感じなのか?とりあえずあとで「エアー出しチェック」をして確認してみようと思っているが。。。

好きなリバーブプラグイン。センドで味付けに使っている。

DP純正のProverbも良いが、少し説明過多な気がして使いづらい。これはRバンドルに入っているライトバージョンでプリセットは汎用的な4つと少ないが、そのまま使える感じだ。後日、上位版が破格の値段(29US

笑)で放出されたので、迷わず入手(笑)。5ギガ超のIRがダウンロードできるが、この下位版でもそれらの膨大なIRは読み込めるので、細かい設定をしない限りライトバージョンでも十分だったとも言える(苦笑)。

昔、最初に試したサードパーティ製プラグインで、その分思い入れもあるが、今となっては使いどころが難しい。今回は、ロジックで言うところのEnverb的な使い方で活躍している。

いわゆる味付け系。最終段付近にインサートして、ビンテージウォーマーと同じ色合いを少しだけ付加するのに使っている。ビンテージウォーマーは64bit版が有償なので、最近は使っていない。

ステレオを広げるのに使ってみたら、意外と使えるので採用。ただし、多少PSPくさくなる。SWAPは強力で音が前面に貼り付くが、昔の「XXホーン」的な感じになりそうで、要注意だろう。

Sonalksisのプラグインを一通り試してみて、これが良かったので60パーセント引きで入手。PSPのstereo controllerよりもかかりが綺麗で原音に忠実な方向にはこれが良いだろう。

DP純正のプラグイン。MS処理ができるので、最終段付近にインサートしている。同等のものでSonalksisのDQ-1もあるが、最近は殆ど稼働していない。

最近、L3-16が大安売りしていたが、それの対抗馬?的な位置づけなのだろうか?透明なリミッティングが可能なところが売りということで、最近勢いで入手してしまった(もちろん割り引き使用で 笑)。確かに、綺麗な最終出力を提供してくれる。ただ、16倍ÎSにするとそれだけでパフォーマンスメーターが振り切れる(振り切れても止まらない設定にしているので、問題ないが)。ISPLを入れない状態でミックスモニタートラックに立ち上げてモニターするにはストレスなく使える。

数ヶ月前くらいから、このプラグインがあったら便利なのにな~・・・とひたすら思っていたら、昨年末にひっそりと出ていた(笑)ので、勢いで入手してしまったが、本当に必要だったのかな~とも思っている(笑)。まだ遊び程度でしか使っていないが、そのうち、スケッチ作業で活躍してくれるかも?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

挿すだけで音の変わるプラグイン

実験用に使った素材はFM8のオペレーターのみの音(正弦波)

測定は一応定評のある Fab filterQ2を使っている

T-Racks クラシックコンプレッサー

その昔、一念発起で作り上げたマイファーストアルバム「WinDsOngS」の主にドラム素材を強化する目的で

アウトボード的に3dbコンプをかけて音を「強く」するのに使った。

倍音は控えめだが、少し発生している。

WaveArts チューブサチュレーター

最近のオリジナル曲ミックス時に、ディエッサーでも処理の難しいコーラス素材などの耳につく帯域処理に役立った。

defaultでそこそこ倍音が発生している。

Nomad Factory バスドライバー

これは思いもかけないダークホース(笑)。最近は、ストリングスセクション(スピカート系)の粒立ちまとめなどで意外と役に立っている。

Waves Puig Child

ミックスバス前半から中盤あたりに挿して軽いコンプレッションで味付け&MSで音を広げる用途でよく使っている。

バスドライバーとは微妙に違う倍音が豊富に出ている。

続編!

VCL864U 最近のマイミックスのマスター先頭になぜかデフォルト状態で挿さっていたのだが、挿すだけでかなりいい感じに倍音(ノイズ)が付け足されている(笑)

radiator SoundToyは優秀なプラグインが多い(プリセットが秀逸)

EQF100

PSP サチュレーター

VSM3 飛び道具的なサチュレーターで面白いが、今の所あまり使い道がない。デフォルトでかなり派手に倍音が出ている。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

サンプルライブラリ レビュー(ストリングス編)

Kirk Hunter Concert Strings3

Concert Strings1,2,3の抱き合わせ99ドルで導入。総容量70ギガ(あまりの容量のでかさに思わず圧縮しまくったがそれでも55ギガ。1,2はバックアップ用のHDD行き・・・)

2017年夏あたりから10年ぶりくらいに劇伴の仕事が舞い込み、急遽シネマティック系のライブラリをアップデートする必要性が出た。そして、後述のLASS導入前は、とりあえずその必要性から揃えてしまった本ライブラリが主力だったのだが、如何せん、音に癖がありすぎて結局あまり使い物にならなかった(そういえば、Orchestral Companion Stringsというのも揃えたが、それはレガートやラウンドロビンすらなくて全く使い物にならなくて一度も使うことがなかった笑)。特にConcert strings3のパッチは、Kontakt付属EQを3基使うなど大胆な(無理な)EQがチェインでかかっていて、celloなど倍音が強く出すぎて他から指摘を受けてしまったほどだ(笑)。このライブラリーは、ライブディビジを売りにしていて、アンサンブルのサンプルは使わずに一台一台のソロサンプルをレイヤーして実際のオーケストラのようにアンサンブルを構成するというやり方である。その割に、レイヤーでも音が破綻していないのは評価できる(ソロの音色は蚊が鳴くような細い音)が、前述の倍音問題を含め、どうしても無理が生じてしまうのだろう。静かめの動きのあるセクションなどでは結構使えるので、また機会があったら使用してみたいとは思っているし、マルカートのアタック感はLASSを凌ぐ一面もあるので、単発フレーズで使うのもありだろう。赤丸で囲ってある部分は、マイキングの距離感を調節でき、これは結構効果的だった。ところで、バックアップHDDに入れてしまったConcert Strings1,2は3と違って?もともとアンサンブルのサンプルを使っていて、特にマルカートの擦弦感が良いのでこれを活かさないともったいないと思い、Concert Strings2のWhole Stringsのパッチからとりあえずサスティン系のみ抜き出してカスタムパッチを作ってみた。実際に使ってみて使いながら更にエディットして行くことになるだろうが、レガート、マルカート、スピカートなどのパッチを同じキースイッチにまとめ、ベロシティでアタック感をコントロールする感じにした。リアルタイムで弾く分にはなかなか行けそうである。この抜粋パッチで使用するサンプルは1.4ギガほどになった。後述のLASSや8dioと違って半音サンプルなのできめ細かい表現が期待できそうだが、低域がやはり心もとない感じはする。同様の方法でAdvanced Orchstra1,2の音源からカスタムパッチを作ってある(容量30メガ程度)。それもなかなかどうして良い音色なのだが、使う機会がなかなかない(笑)。

Audiobro LA Scoring Strings -LASS-

一言で言えば非常に使いやすく信頼に値するライブラリー。なかなかに高価なライブラリー(一応、半額程度で購入)なのに、8dio同様、全音サンプリング(半音ではない)なのはちょっと拍子抜けだ。大方のライブラリがそうであるようにviolinの最高音もC6までしか設定されておらず、それより上の音域が欲しい時は、自分でパッチをいじることになる。ARCは最初とっつきにくいが、音場の表現が多彩で素晴らしく、任意のパートのみ音場やリバーブ量、定位を変えたり、複数のARCマルチを組み合わせたりすると、意外な奥行きが出たりするのも表現の幅が出せそうで面白い。viennaのようにキースイッチを使わない分、レガート、ポルタメントのコントロールもしやすい。立ち上がりの追従が素晴らしくてmidiタイミング調節の必要がほとんどないので、最近、ストリングスセクションはほぼLASSだけで作っている。アタックの早さもヴェロシティでコントロールできるので、逆に流れに合わせて適宜変えていかないと単調なラインになってしまうきらいもある。AA(オートアレンジ機能)を使えば、発音タイミングや微妙なピッチのズレも表現できるが多用するとばらけすぎるので注意(笑)。また複数のパッチを同一チャンネルにしてAAにすることで1midiトラックでオートディビジ(ポリフォニックレガートも可)もできるのだが、ついつい1midiチャンネルずつ別トラックに個々に立ち上げてしまい、まだ実戦投入はできていない(苦笑)。「突貫工事」用のフルセクション、半分の人数からなるセクション1パターン、及び4分の1のディビジが2パターンに加え、ソロセクション2パターンも付いているが、説明書にもある通り、ファーストチェア及びセカンドチェアであって、ゲストのソリストという立ち位置ではないため、切れ味の鋭いソロにはあまり向かないし、音程もpではやや不安定でリアルではあるが、音色は(ライブラリ全体としても)言われるほど生々しくはない。でも、そこそこ表情も付けやすく、まあまあ使える感じ。奏法的には、レガート、トレモロ(ヴェロシティによってポルタメント、スライドと切り替え可能)、スタカート、スピカート、ピチカート、バルトークピチカート、および、強弱コントロール付きのマルカート、映画音楽などに使えるCC制御による不協和音作成パッチなど色々揃っている。スピカート、スタッカートのパッチには自動演奏パターンがプログラムされており、キースイッチでパターン切り替え、cc64で自動演奏させることができる。なかなかリアルな感じでいわゆる「刻み」で使えそうなのだが、実際には普通に打ち込んでしまっているのでまだ活用できていない(笑)。また、batmanをはじめとしたステージコンボリューション(テイルのついていない音場再現的なもの・・・EQuivocateなどのMatch EQである程度再現も可能)は、他のライブラリーに適用しても面白い(nkaのためか?ひも付けがうまくいかず、コンボリューションごとセーブができないので、LASSの任意のパッチのサンプルを入れ替える方法をとっている)。例えばbatmanでは低域と中高域が抑えられてオーケストラに溶けやすい音色に変わるので、ハープなど他社のライブラリにも活用できる。

Musical Sampling Trailer Strings

大きな編成のストリングスをトリプルフォルテの強さまで収録したライブラリー。LASSは表現力に富むが、例えばコントラバスの低音ロングトーンなど音程によって揺らぎが生じてしまう場合があり、Trailer Stringsの厚み(LASSのコントラバス8人に対し、Trailer Stringsは12人)に期待し、春の半額セールを利用して導入。劇伴作成ギリギリ終わり間際に試すことができたが、まっすぐで分厚い低音を表現でき、今後の活躍に期待できる。レガートパッチは存在せず、サスティン、スタッカート系が主になるため、セクション感を活かした刻みや重厚な和音の表現に適しているだろう。大編成サンプリングの裏見としてロングトーンがシンセっぽくなってしまう懸念があり、本ライブラリも特に中高域をトリプルフォルテで持続させるとストリングスというより何か巨大なシンセスタックみたいな音にはなってしまうが、強弱を強調するダイナミックな表現には適しているだろう。また、定位もトレーラー音楽の傾向に合わせてステージセンター寄りに配置されていて、例えば低音部が右に極端に寄ってしまうような事態をある程度回避できる利点もある。キースイッチで奏法を変えられるBreakoutパッチの他に、ベロシティで切り替えられるアタックを付与したAdventureパッチがある。より強いベロシティでスタッカート(減衰遅め)、弱いベロシティでスピカート(減衰早め)に切り替わる設定になっていて、音的にスタッカートの方が緩いので、ちょっと戸惑ってしまう。まあ、ギターの刻みでもミュートの緩い、またはサスティンの音色はベロシティ100〜、ミュートの音は99より下みたいな概念だし、奏者的立ち位置で考えると、スピカートは「チョンまたはザン」でスタッカートは「ザーッ」だから強いベロシティでスタッカートになるのは理にかなってはいるのだが・・・笑

8dio Majestica

戦闘シーンのストリングス刻みなど、人数感を求められることが度々あり、KirkHunterではお話にならず、LASS主体でもなかなか難しいと思っていたところ、このライブラリを知ることとなり、別に急ぐ必要もなかったのにセールを待たずに購入してしまった(ストリングスよりもグランカッサのコレだ!感に期待しての導入だが2万くらい損した 笑)。ストリングスは、サスティン、レガート、スピカート、ピチカート、コルレーニョ、バルトークと一通り入っているが、まずレガートが使いモノにならない!(オプションでレガートスピードを早くするかオートボタン(その旨の記述なし)をオンにすれば、かろうじてそれなりにレガートするがデフォルト設定ではお話にならない)それ以前に、100人編成のためか、ディテールがスポイルされてそれこそシンセサーザーのような音色である。加えて、人数の多さ=音場の広さゆえ、アンビエント成分が多めに入ってしまうため、ドライ素材として扱えない。リリースをカット気味にしたりのエディットもしてみたが、結局、LASSに混ぜていわゆる「アンビエント成分」として使って人数感を創出するやり方が一番だろう。それからこれはシャレなのか?マルカートのG5あたりにあからさまなミストーン(一人だけ全音上を弾いてしまったテイク)が混在している。また、8dioの特徴なのか?低音が弱い感じがするのは、ちと痛い。任意の複数のパッチをチェイン(レイヤー)して鳴らすことが可能で、画像のようにスピカートとスピカッティッシモ?を組み合わせると厚みと鋭さを両立できる。8dioらしいと言うか全般に立ち上がりが遅めなので、CCでサンプル頭を削って再生できるようになっている。ただ、本ライブラリ導入後は、ストリングスの人数感を求められる場面がまだない(苦笑)が、フルセクション(LASS+Majestica)の後の落ちサビ的な場所でMajesticaの低音リフのみ鳴らすような場面を作ってみたら、音場感、人数感が出てなかなかいい感じではあった。最近の劇伴では、以外にも主に(バルトークではなくて)col legnoが活躍した。アクセント的に使うことで、パーカッションだけでは出せないインパクトを付与できた。FX(グループバルトーク、SAVEGE HITSなど)にも期待したが、フレーズが短い上に遠いので埋もれてしまいがちで活躍場面は思ったより少なかった。ちなみに、ブラス(SAMブラスの補強としても考えていた)、木管、パーカッションも入っているが、個人的にはブラスと木管はあまり使い物にならない印象。また機会があれば触れるだろうが、一応パーカッションについても付記しておくと、それがお目当てだったグランカッサは、やはり低音が弱く、タイミングよく安売りで手に入ったDrumOfTheDeep2と組み合わせて使う程度に止まった。また、他ではなかなか得られない人数感が良くてこれもお目当てだったティンパニはロールなどでそこそこ活躍した。

Spitfire Albion ONE

オーケストラ総合音源なので、ストリングスはあまり詳細な表現には向かないが、SE系の音もそこそこ入っている(レガシイバンク)ので、劇伴では重宝する。また、RUNも豊富に入っていて、ここ一発という場面で使えるが、デフォルトではテンポに同期していないので、別途テンポ同期用のパッチを作る必要も場合によっては出てくる。ただし、連続した音程の複数による演奏なため、その際のテンポ同期範囲はあまり広くない(基本テンポが150で±20~30くらい?)。

Vienna Chamber Strings / SE

ドングルを使う必要があるために敬遠しがちな音源だが、Chamber Stringsのスタッカート系は非常に立ち上がりが鋭く、ラウンドロビンも自然なので、LASSではなかなか出せない前面に出る細かい刻みなどで使える。またパフォーマンストリルを使ってリアルなRUNフレーズを人工的に作ったりもできるので、まだまだ頼る部分はある。SE(スペシャルエディション)は、一通りのオーケストラ楽器を網羅しているが、どれも味見のための見本みたいな感じ。その中で、金管、木管、弦の各ソロは割と使い物にはなる。ただ、ソロバイオリンなど、表情を出すのに不可欠なビブラートのコントロールのために、別パッチを別スロットに立ち上げてフェイドコントロールする必要があり、それとてどこか糠に釘的感があり、思うようにコントロールするのが難しい。

Sonokinetic Maximo / Grosso

それぞれ30ギガを超えるフレーズベースの巨大なライブラリー。ストリングス、ブラス、木管(Grossoはクワイア、打楽器もある)。Maximoは強めの音世界に向くということだが、さほど強力というわけでもない。ただ生演奏なので、オーケストラならではのグルーブ感を手軽に出すこともできるし、LASSのセクションに混ぜて、プログラミングでは難しい高音域の動きあるセクションなどで結構使える。Grossoは12/8なので4/4のシーケンスに入れ込むのがめんどくさい。

8dio Agitato Violins / Cellos

LASS導入前は表情あるチェロラインなどの作成に非常に役立った。フル編成とディビジ編成とがあり、レガート、ポルタメントにほぼ特化したライブラリーである。表情の付き方はLASS以上なのだが、いかんせん立ち上がりが遅く、その点がストレスなため、最近はあまり使っていない。

SpitFire Lab

SpitFire Lab(10把一絡げで5ドル投げ売り)に入っていた効果音用のストリングス。劇伴ではかなり活躍する。

Sketching Strings

プロモで見る限りとても良い音をしているのだが、実際に弾いて見ると箸にも棒にもかからない音(デモのように打ち込めばそれなりに使えるのだろう・・・苦笑)。patchを開けて見ると音域ごとに凄まじいEQがかかっており、それらをオフにするともっとどうしようもない音になる(苦笑)。メーカーの売り文句は伊達ではなかった(笑)

Sonoscore Sutained Strings Chord

フリーで配布されていたコード特化音源だが、なかなかどうして良い音だ。まだ使っていない(笑)。

ここ数年の間にストリングスライブラリーも随分いろいろ出ているが、いちいち揃えていたらキリがない。

手元にまだないものの内、定評あるのはcinematic strings,cine strings,SpitFireの各ライブラリあたりだろうか。cinematic stringsは一時期導入も検討していたが、とりあえず手元のLass+TrailerStringsを主軸にして様子をみる感じだろうか。CineStringsも良さげだが容量多め(50ギガくらい)なのはまだ許せるとして、CPU,RAMに優しくない(10コア3Ghz,32ギガメモリ推奨)なので、MacBookM2015 2.8GHzの現環境ではやめておいた方がいいだろう(笑)SpitFireはアルビオンOneだけ持っているが、ストリングス専用音源はそれこそキリがなくてなんとなく敷居が高い感じがしている。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ソフトシンセ レビュー

OP-X ProII

ほぼ一年中セールをしていてC万くらいで買えるのだが、ソフトシンセとしてはまあまあ高い部類なのでなかなか手を出せずにはいた。本ソフトの売りは、Oberheimの完全なクローンといったところだろうか?私感ではとにかくプリセットが秀逸である。80年代中盤の美味しい音がぎっしり詰まっている感じ。自分も含め100万円を超えるブランドアナログシンセに憧れていた当時のキーボーディストの多くが欲していたであろう音色、例えば当時ハワードジョーンズに代表されるような音色の数々と言ったらいいだろうか?シンセブラス、シンセホルン、シンセストリングス(のちの通称「PAD」)をはじめとして、これはどちらかといえばProphetの領域だろうという感じのSyncLead系やjupiterPadなども網羅している。12音ポリフォニックでデュアルモード可能、本家Obie譲りなのか?オシレーターごとにパンニングが設定でき、これによる広がり感が素晴らしい。今後、特にオリジナル曲で活躍してもらおうと思っているが、劇伴でも時々活躍する。最近ではシングルモードのバンドパスPADが洋楽風バックでその威力を発揮した他、本ソフトならでは?の隠し技も時々活躍している。全オシレーターをオフにした時に、サイン波が発生する。これにENVやLFOもかけられるので極めてアナログチックなサイン波PADが手軽に得られるのだ。他のソフトシンセでは簡単には出せない音色なので非常に助かった。

Sylenth 1

サイレンスワンと読むのだが、個人的にはシレンスワンと(心の中で)呼んでいる。自分は完全な感覚派で気分に左右されやすいタイプなので、GUIにはかなりこだわる傾向がある。音が良くてもGUIが好みでないと導入する気になれない。「シレンスワン」は最近のハードシンセの雄であるソラリスのイメージもあり、個人的に非常に好みのインターフェースなので、これはぜひ欲しいと思っていた(笑)。これもそこそこ高いソフトで、以前は安売りもしてくれなかったから日本円で18000円ほどもかけて導入した。ソフトシンセの中でも定番の一つとされるが肝心の音色については、正直なところ微妙である。プリセットはいわゆるEDM向きの音が多く、分厚いというより尖った音が多い感じだが、加算方式でアナログ系の音色を簡単に作れるので、音色作りが楽しい。実際、オーバーハイム的な分厚いパッドやミニムーグ的な太いリード音も割と簡単に作れるのだが、いかんせん元の波形がどうもしっくりこない。要であるSAW波形は、SuperSawを意識しているのかな?とも感じるが、どこか地に足がつかない感じで、個人的にコレジャナイ感があるのだ。結果、なんとなくトラックに「張り付かない」感じがしてしまう。レイヤーすると出音が必要以上にデカくなり、かなり出力を絞らないとDPのトラックですぐにLEDがついてしまう。せっかく音色作りがとっつきやすいのに、数値の入力がやりづらいとか、オシレーターシンクが出来ない!とか、作った音色の管理方式が(KORGMonoPolyなんかもそうだが)めんどくさい。。。などなど使いにくい部分が多少あり、実際のところあまり出番はない。

Synthmaster One

Sylenth1ときたらSerum,Massive,Synthmasterあたりがソフトシンセのメジャーどころとしてあげられるが、今ダントツ人気のSerumはどこか薄っぺらいイメージがあって導入していないし、Massiveもなんとなくイメージに合わないので導入なし。Synthmasterはそこそこ安いのもあって、SynthmasterFactory?(スタンダードモデル)を最初導入。ただ、鍵盤がついていないためソフト画面で音の確認が出来ないのが使いづらくSynthmaster Oneが安くなったタイミングで導入した。ここ数年、EDM(エレクトロニック ダンス ミュージック)が音楽業界を席巻しており、猫も杓子もという感じで、その勢いは一頃の芸人ブームにも似ている気がする(苦笑)。EDM自体には興味ないが、個人的にその音使い、スタイルがどこかかっこいいと思う部分は多々あり、自分の音楽にもその要素は取り入れたいとは思っている。このSynthmasterはEDMで活躍しそうな音色満載で、アナログ風な音も多数網羅しているので、非常に使いやすいシンセだ。ただ後述の理由と、なぜか半音下で発音されるバグが治らないので、それも気分悪くてあまり使っていない。それでも特にシンセベースの音が使いやすいので時々は使っている。

VSM

何とニフティのポイントで安く買ったという曰く付き?のソフト。自分の手持ちではもう古参になってしまうが、往年のストリングマシンやシンセサイザーのサンプルがベースになっているので、音自体がしっかりしていて、今でもシンセストリングス用途で時々ご登場願っている。

FM8

これもかなり古参の音源になる。同時期に入手したPro53やB4は64ビット対応せずでもはや現役ではない。

音作りが面倒というのもあって、一から音を作ることはほとんどしない上に、個人的にセーブしておいた音色以外はなぜか呼び出せなくなってしまったので、使う機会は極めて限られるが、FMならではの音が欲しい時は頼ることがある。また、内蔵のエフェクト(主にサイケディレイ)目当てでエフェクトプラグインとしても立ち上げることがあり、最近はむしろこちらの用途の方が多い。

Syntronic

IKのソフトシンセ。音自体の評判はイマイチという感じだが、Jupiter8だけ欲しかったのでそれのみ導入。フリーでついてくるObieブラスとレイヤーするとかなりいい感じで使えそうだが、まだ出番はない。

Xpand!2

最近話題の1ドル投げ売りの元祖的存在である。なので非常に軽く見がちだが、実際のところSCVAよりも使える。本チャン音源で使うというよりも、スケッチ用途で活躍することが多いが、一基につき4チャンネルしか立ち上がらないのをある意味逆手にとって、例えば箏の音を4チャンネル分立ち上げ、微妙に設定を変えて手動ラウンドロビン的に鳴らしてトレモロをよりリアルに表現するなども可能だ(元のmidiデータを4つのmidiトラックに振り分ける必要があるが)。本チャンで使ってハマったのは、ウソ笙の音!と言っても笙のパッチはなくてリードオルガンの音のアタックリリースをいじっただけだがかなり本物っぽい音になって使えた!

Vacuum Pro

これも大安売りで手に入れたもの。アナログ系の音だが、正攻法のシンセリード音を自作品で使ってみたら結構いい感じに馴染んでくれた。CCでポルタメントのコントロールがしやすいところがいい(この辺りOPXは弱い)。今後も稼働がありそう。。。

Hybrid3

1ドルで投げ売りされていたハイブリッドシンセ。一応買っておいたが、GUIもそそらないし、どうせ中途半端でたいして役に立たないだろうと思っていた。ところが!!劇伴で「シンセのこんな音が欲しい」と思った時に試したら一発でイメージ通りの音が出せた。しかも二回続けて!!(その後もほぼ一発で目的の音にたどり着くことが続いている!)単なるラッキーかもしれないが、いずれの場合もイメージに近い音に一発でたどり着き、その後適宜エディットしている。つまりエディットもしやすい。痒いところに手が届く感じは、Synthmaster以上だろう。これからもラッキーに期待したい。

DB33

ソフトオルガン。これも相当安く入手したものだが、なかなかツボを抑えている。ちょっとしたバックグラウンドだったらこれで十分だろうと思う。難点はレスリーの回転がちょっとデフォルトで早すぎるかな?ということくらいか?

AUプラグインの数々から抜粋。

Darbuka

フリーのdarbuka音源。一応ダウンロードして寝かせていたが、デビッドボーイ風の曲を作ることになり、本プラグインが実にハマった!打ち込むとわざとらしくなるので、付属のパターンを再生してそれに少々エディットを加えるというやり方でほぼうまくいった。

Etherealwinds Harp II

前バージョンのケルトフォークハープも時々使っていたが、IIは割と本格的なハープの音で、無料版(KONTAKTとプラグイン)と有償版両方使っている。有償版は4ラウンドロビンなのだが、劇伴のように静かめのアルペジオで使いたい時に、ラウンドロビンごとに音が極端に変わりやすいので使いづらかった(同音連打ならいいのだろうが)。その点、無料のプラグイン版は免れるかと思ったら、2ラウンドロビンでやはり音が結構変わるので、凸凹になってしまう傾向があり、エディット作業で苦労させられる。単純なアルペジオの時はラウンドロビンはオフにできると助かるので、KONTAKT音源の場合は曲に合わせてEDITすることも多い。また、有償版を買った最も大きな要因は、実はハープではなく、いい感じのボイスがおまけに付いていたことである。これは無償版にも縮小版が付いていたのだが、フレーズは多いほど良いと思って、それだけの理由で3000円ほどかけて入手した。最近、制作の滞っていた自作品に少し試したところ実に爽やかでいい感じだった!

EMM Knagalis

何と形容していいかわからない感じだが、とにかくレガートがいい。バグパイプをはじめとしてそれ系の音を多用する場合に重宝しそう。

BL-303

まだ使ったことないが、GUIはいい感じ(笑)。EDMブームの影響か?最近TB303がやたらともてはやされるが、個人的にローランド製品というか国産製品はあまり・・・という感じがしている。実機はほぼ国産品を使ってはいるが・・・。こうなってしまったきっかけといえば、やはりSCVAの立ち上げごとのアクティベーション動作など妙な自己主張に嫌気がさしたあたりだろうか(苦笑)。やはり餅は餅屋で、洋楽には洋物のシンセがいいと最近今更ながら思う(笑)。

PODLSKI

U-heのフリーシンセだが、プリセットにそそる音があったのでダウンロードした。まだ使ってない。U-heといえばDiva。Sylenth1はGUIの見た目が何となくソラリスだが、Divaは中身がソラリス(笑)。音の伸びというか地に足のついた感はさすがCPUに優しくないだけのことはあるという感じだ。

Grand Rhapsody

最近人気でQUEENも使っていたというファジオリをモデルとしたライブラリ。Wavesもいよいよソフトウエア楽器に進出というところだ(笑)。出始めに29ドル(さらに値引き)で買ったのは良いが、これが原因でOSをアップデートする必要にかられ、結果的に先代のマックブックをお釈迦にしてしまったという曰く付き(もちろん直接の原因ではなくて、E2011はGPUが脆弱であったためPhotoshop使用によりそれが逝ってしまった)。10ギガほどのライブラリーとなり、音もそこそこだが、若干線が細く、アタックに癖がありすぎる(Compをオフルといやらしさは消えるがそれでもコツコツいう感じは残る)が、そこそこ使いやすいので、劇伴などで少し使った。