新潟市歴史博物館。新潟市中央区柳島町。

2023年9月30日(土)。

江南区郷土資料館から北へ進み、新潟港近くの新潟市歴史博物館へ向かった。南西交差点角に駐車場がある。焼失した1911年(明治44年)竣工の二代目新潟市庁舎の外観をモチーフに建設された博物館へ入館すると、中国人家族が見学していた。この時期は国慶節の連休がある。

新潟市で信濃川・阿賀野川は日本海に流れ出て、大量の土砂を日本海へ運ぶ。海に流れ出た土砂は波や潮の流れにより、陸側へ押し戻され、さらに、砂は強い季節風によって内陸へ吹き飛ばされる。こうして砂が堆積し、新潟の土地ができていった。

信濃川と阿賀野川がもたらす水は、農水産業や舟運につかわれるなど人々の暮らしに恵みをもたらす一方で、災害などももたらしてきた。

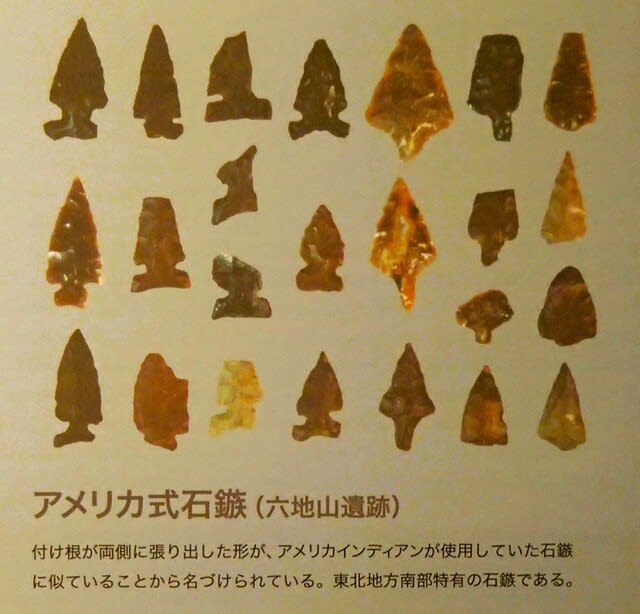

弥生時代 2世紀 : 六地山遺跡(西区内野・曽和)が営まれる。

古墳時代

3世紀末から4世紀初めに、的場遺跡(西区的場流通)が営まれる。4世紀 角田山麓や新津丘陵に古墳が造られる。緒立八幡神社古墳が造られる。南赤坂遺跡(西蒲区竹野町)に北方系文化が流入する。

6世紀 : 高志深江国造が『国造本記』に記される。

渟足柵(ぬたりのき)の登場。

『日本書紀』には大化3(647)年の出来事として、渟足柵がつくられ、柵戸(きのへ)と呼ばれる柵に従事する人々が集められたことが記されている。柵戸とは農民でもあり、兵士でもあった。渟足柵がつくられた当時、蝦夷と呼ばれた人々が大和政権の支配がおよばない日本列島の北方に暮らしており、渟足柵はこうした蝦夷に備えた軍事施設であるとともに、都から遠く離れた地方を治める行政施設であった。

1990年に長岡市(旧和島村)の八幡林遺跡から「養老」(717~724年)の年号をもつ「沼垂城」と記された木簡が発見された。字は異なるものの「沼垂城」と「渟足柵」は同じ読みであり、同じ施設と考えられる。これによって文献でしか確認されていなかった渟足柵の存在が確かなものとなった。

また、この木簡の発見により、少なくとも養老年間まで渟足柵は「沼垂城」の名称で存続したことが明らかになった。「沼垂」は、現在でも新潟市内の地名として引き継がれている。

奈良時代が始まる8世紀前半、国―郡―郷を単位とする地方制度が整った。信濃川の河口には蒲原津があり、蒲原津は越後国の国津として人や物資の集まる交通の要所となった。新津丘陵では須恵器や鉄の生産が始まり、信濃川左岸の低地ではサケの漁獲・加工が行われた。また、海岸砂丘地帯では塩が作られた。

1564年(永禄7年) : 京都醍醐寺の僧が新潟に滞在する。

鎌倉から戦国時代の中世には、信濃川・阿賀野川河口には蒲原津(かんばらのつ)・沼垂津(ぬったりのつ)が栄え、戦国時代に新潟津(にいがたのつ)が登場した。この3つの港を総称して「三ケ津」と呼んでいた。それぞれの港は、川や潟を通じて越後国内の内陸部とつながり、また日本海を介して各地とつながっていた。

戦国時代の1520年(永正17年)に「新潟」という地名が記録に出てくるようになる。新潟津は信濃川河口左岸にあり、新潟津が現れてから蒲原津は衰え、新潟津が信濃川・阿賀野川河口の中心的な湊となった。

1580年(天正8年)。阿賀北(阿賀野川以北)の武将、新発田重家が新潟津を占拠し、上杉景勝(上杉謙信の後継者)との抗争が始まった。

1581年6月16日新発田重家が新潟津を奪取、同地に新潟城を築城し独立する。6月22日上杉景勝が木場城を築城する。

1586年(天正14年)、新発田方に味方していた新潟・沼垂の町民たちが上杉方へ寝返り、上杉方は新潟・沼垂を制圧することができた。新潟津を失った新発田氏は翌1587年(天正15年)に滅ぼされ、越後国は上杉景勝によって統一された。

1598年(慶長3年)、上杉景勝は豊臣秀吉の命令で会津(福島県)への国替えとなり、新潟湊は長岡藩領、沼垂湊は新発田藩領となった。長岡藩は新潟に新潟町代官を設置し新潟町となる。

その後、信濃川・阿賀野川河口部の地形が変化し、新潟湊は1655年(明暦元年)に信濃川左岸、現在の古町の地に移転した後に1676年(延宝4年)に長岡藩によって新潟町奉行が設置された。同じ時期に越後平野の生産力が増加し。北前船の西回り海運が安定する時期までに移転を終えた新潟湊は、1697年(元禄10年)には、日本海側屈指の湊に発展していた。

新潟町はかつて砂丘上にあり、明暦元(1655)年に現在の古町周辺に移転してきたと考えられている。この移転前の新潟町を「古新潟町」と呼び、古新潟町は本町、片町の2つの通りからなっていた。

元和2(1616)年に堀直寄が長岡藩主となり、新潟町も領地とした。直寄は長岡藩唯一の湊町である新潟町を発展させるため、沖の口役(出入港税)など町民にかかっていた9つの税を免除するとともに、新たに新町、材木町、洲崎町の建設を行わせた。直寄は商売ごとに居住地を分けさせ、本町では絹布、小物、紙などを売らせ、新町では米、大豆、くしあわび、こぶから、鮭などを売らせた。この時つくられた「新町」が後に本町になり、元々あった「本町」が古町になったといわれている。

1768年(明和5年)、長岡藩による御用金を原因とする一揆である新潟明和騒動が発生。新潟町民への長岡藩の御用金徴収に対し、涌井藤四郎らの町人が蜂起し、約2ヶ月に渡って町民による完全な自治を行った。

江戸時代後期、新潟湊では唐物(中国製品)と俵物(北海道製品)の密輸が行われていたことから幕府は密輸を摘発。1843年(天保14年)に新潟町を幕府領にした。川村修就が初代新潟奉行に任命された。(新潟上知。)

1868年(慶応4年)、新政府軍と旧幕府側との間に戊辰戦争が勃発。同年7月の北越戦争で新潟町は戦場になり、戦災で市街地を焼失した状態で明治維新を迎えた。

作家・坂口安吾が生まれた坂口家。

このあと、付近にある旧第四銀行住吉町支店、旧新潟税関庁舎を見学した。

新潟市 水の駅「ビュー福島潟」 江南区郷土資料館(亀田郷)