先日の冷え込みで雪化粧し直した伊吹山

(横に走るのは伊吹山スカイライン、冬期閉鎖中)

二つの遊行柳

能・遊行柳には、よく似た絵が二つ存在します。

作者はいずれも、橘守国。

橘守国『謡曲画誌』 「遊行柳」(版画)

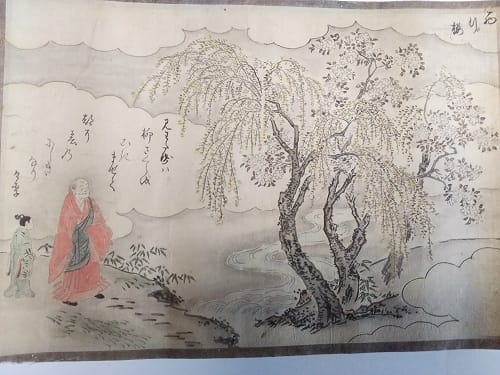

橘守国 肉筆画 「遊行柳」

上の絵は先に紹介した『謡曲画誌』遊行柳の図です。

下の絵も同じく橘守国ですが、肉筆画の遊行柳です。

実は、偶然にも、『謡曲画誌』の原画13枚を入手したのです。江戸時代の版画の原画が見つかることは非常に稀です(詳しくは、後のブログで)。

その内の一枚がこれ。屏風剥がしだと思います。

淡く彩色がなされています。

ところが、この肉筆画は、版本『謡曲画誌』中の遊行柳の図とは異なっています。一方、他の原画は、12枚すべてが『謡曲画誌』中の図と一致します。

両方とも、柳の下に小川が流れ、その脇に立つ人達が柳の大木を眺めています。

しかし、詳細に見ると、2枚の絵は少しずつ異なっています。

では、この2つの絵はどの様にちがうのでしょうか?

①絵の中に書かれている和歌が異なります。

上の絵は、西行法師の和歌。

「道のべに清水ながるる柳蔭

しばしとてこそたちとまりつれ」

西行 「新古今和歌集」

下の絵は、素性法師の和歌。

「見わたせは柳さくらをこきませて

都に春のにしきなりける」

素性 「古今和歌集」

②柳の木が違います。

上の絵では、朽ちた老柳を一本だけ、下の絵では、柳の大木と桜の大木、2本を描いています。

③人物が違います。

上の絵では、老人と上人、従僧の3人、下の絵では、上人と従者?の2人が描かれています。

①②③から、上の絵は、能・遊行柳の前場、下の絵は後場を表していることがわかります。

西行法師の歌は能・遊行柳の前場、素性法師の歌は後場に出てきます。

また、桜は、後場に登場します。

さらに、上の絵の3人は、上人一行と老人で、前場の登場人物です。それに対し、下の絵は、上人一行の2人のみ。他に人物は描かれていません。柳の精は、人には見えないからでしょう。

つまり、橘守国の2枚の絵は、非常によく似た構図の絵ではありますが、遊行柳の前半と後半、それぞれを描き分けた物であったのです。

結局、『謡曲画誌』遊行柳には、能前場から、朽ち柳下の老人と上人一行」の図が、能後半から、桜の木の下での蹴鞠図が取り上げられているのです。

前場と後場からそれぞれ一枚ずつ、これが『謡曲画誌』の編纂方針だったのでしょう。

そのため、この原画はボツになった!

実は私、まだこの地を訪れたことがありません。

いつか、柳葉と桜の花の下で、橘守国の原画を見ながら、描かれてはいない柳の精を捜してみたいと思っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます