←戻る 次へ→

美浜駅 写真をクリックするとパノラマがご覧いただけます

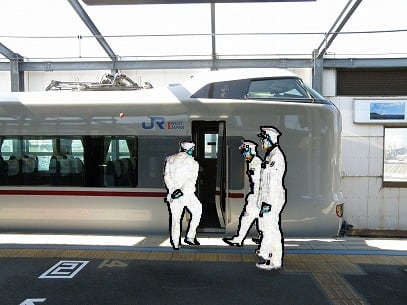

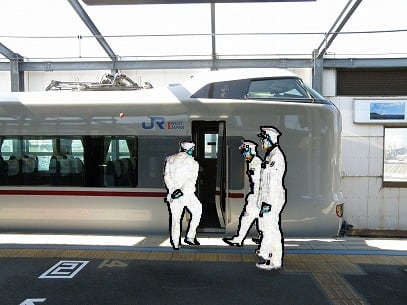

11:05発の上り930M(敦賀発東舞鶴行)が到着します

三方駅 11:13着 11:14発

小浜には何と18分15秒も停車です

49分着の下り931M(右:東舞鶴発敦賀行)が少し遅れて到着しました

あれれれっ! ここでも顔が違っていますね!

往路(敦賀⇒美浜)でも書いていますが、この125系、小浜線を走っているのが一次車(左)と三次車。二次車は加古川線を走っています。

発車まで、時間はたっぷり。125系のお勉強を少しばかりしましょうか。

125系誕生の経緯(以下の説明は簡略化しています)

従来の電車は、電動車(M)と付随車(T)の二種で、電動車は車輪一軸に一電動機を搭載(4電動機/車輌)していました。

電動機の出力が今ほどではなかった頃、 大量輸送が必要な都市近郊の長編成の場合、電動車を二輌一組とするMM'方式が取られ、例えば、10輌編成の場合6M4T(TcMM'TTMM'MM'Tc)でした。(c:制御車=運転室がある)

輸送量が少なくて済む地方線の場合は、4輌編成は2M2T(TcMMTc)、3輌編成は2M1T(TcMMc)、2輌編成は1M1T(TcMc)、1輌は1M(cMc)。

(McやTcは片運転台=片側だけに、cMcは両運転台=両側に、です)

一概にM車、T車と云っても車種が結構あることになります。

電動機の性能が向上しM車とT車の比率が逆転して、長編成は4M6Tに。

ところが、地方線は元々編成車輌数が少なく、この恩恵を享受できません。

列車本数が少なく(乗客数が少ない)、赤字体質の路線に多くの費用を掛けることができず(無人駅化、ワンマン運転)、朝夕の混雑時と昼間の閑散時に編成車輌数を簡単に変更できるよう考え出されたのが、この125系です。

即ち、従来は、M車とT車で編成を作っていたため、M車が過剰であることも起こっていましたが、ひと車輌でMとTの比率を1対1に、つまり、二つある台車のうちの一つには電動機を取り付けない(0.5M車) 両運転台の車輌を造りました。これ(クモハ1車種)により、連結車輌の増減が簡単にでき、輸送量に応じた車輌数の確保がとても楽になりました。

とは云っても、小浜線での運行は2輌編成が基本。駅に到着した時に隣に留まっていた単車が写っていますが、調べてみるとどうやら敦賀08:15発09:18小浜止まりの928Mのようで、折り返し12:52小浜発13:58着敦賀の933M充当車と思われます。

敦賀~小浜はこの他に、敦賀発の最終2本は小浜止まりで、翌朝の初発2本で敦賀に戻ります。(この二往復が単車かどうかは分かりませんが)

動力台車(WDT59A)

付随台車(WTR243B)

・一次車8両(車番1~8) 小浜線

2002(平成14)年に落成し、翌2003(平成15)年3月15日の小浜線敦賀~東舞鶴の直流電化完成に合わせ投入。

当初、座席は1+2列であったが、座席数が少なく不評であったため、地元負担で2+2列に変更された。

集電装置はステンレス製のWPS28Aシングルアーム式を搭載。

・二次車4両(車番9~12) 加古川線

2004(平成16)年12月19日の加古川線全線電化に合わせ投入。

座席は1+2列。集電装置がアルミニウム製のWPS28Bに変更された。

・三次車6輌(車番13~18)小浜線

2006(平成18)年9月24日に北陸本線長浜~敦賀、湖西線永原~近江塩津が交流方式から直流方式に変更され、10月21日のダイヤ改正に合わせ投入。座席は2+2列。

投入の度に細かい変更が行われたようですが、詳細は知りませんので、撮った写真で見てみることに致します。

先ずは、前出の一次車と三次車の違いですが、スカート(連結部の覆い)丈が排障機能向上のため強化され、二次車から長くなっています。

前面幌枠の形状が少し変更され、妻面助士席側に屋根に登るためのステップが付けられました。

福知山線谷川駅での加古川線の125系 クモハ125-9

余部橋梁訪問の平成18年8月16日に撮影

ところで、敦賀行の125、屋根の上に折り畳んだパンタグラフに気が付きましたか。パンタグラフは前位(1端)のはずなのに、後位(2端)に・・・

実はこれ、霜取パンタと云って、冬期に架線に付着した霜や氷などを掻き取るために取り付けられているものです。

ただし、全車両に取り付けられているのではなく、一次車は6~8、二次車は11~12、三次車は16~18のようです。

一次車(左)と三次車の室内の違いは・・・(写真は再掲)

乗務員室との仕切りに扉が付いたり、蛍光灯が丸くなりました

東舞鶴← 一次車(左)と三次車 →敦賀

敦賀行 クモハ125-2+クモハ125-16

東舞鶴行 クモハ125-14+クモハ125-5

車輌種別標記が変わっていますね

三次車のステップの取り付けがよく分かります

貫通扉の表示

三次車 東舞鶴行一輌目

換算標記

換算(重量)は車輌の重量を10tを1として表します。電車では通常は必要ありませんが、嘗て、蒸気機関車が客車や貨車を牽引していたころ、牽引する車輌の総重量がどれだけあるかの目安にしていました。

客車の場合、"積"は通常の運行時(お客さんを積んでいる)、"空"は回送時。

貨車の場合、"積"は荷物を積んでいる場合で、"空"は積んでいない場合。

特に貨物列車の場合は、その時々で、牽引する貨車の種類、輌数、空車数が異なるため、換算重量の総和(換算輌数)が機関車の最大牽引重量(牽引定数)を下回るように編成が組まれました。

また、機関車自体も整備に入る場合は他の機関車に牽引されたりするので、やはり換算標記がされています。

D51200 (梅小路 平成21年6月12日)

炭水車を含む総重量は125.77t 積 12.5

炭水車に積む石炭 10.0t

水容量 22.0m3

ボイラの水容量 6.0m3

空車状態重量 総重量-38.0t=87.77t 空 9.0

EF58150(日根野 平成21年6月12日) 左の客車はマイテ492

運転整備重量 115.00t 積 11.5

詳細は分かりませんが、暖房用ボイラーの水などが

入っていない状態と思われます 空 11.0

東舞鶴行の連結部 ステップの形状がよく分かります

一次車 東舞鶴行二輌目

ところで自重ですが、一次車(40.5t)と三次車(42.1t)と違いがあることに気付かれましたか。調べましたが40tしか載っていませんでした。

三次車 東舞鶴行一輌目 2端表示が見えます

車輌の所属が、金沢支社・敦賀地域鉄道部を表しています

定員113人 2+2列:46(座席)+67(立席)=113人

単車のクモハ125-4

側線に停まっていたMcR-400型ラッセル車とクモハ125-4

今回分かった小浜線の125系の2輌編成の組み合わせは・・・

・往路(敦賀-美浜)

東舞鶴← クモハ125-7 +クモハ125-16 →敦賀

美浜の敦賀行

東舞鶴← クモハ125-15+クモハ125-1 →敦賀

・復路(美浜-若狭本郷)

東舞鶴← クモハ125-14+クモハ125-5 →敦賀

小浜の敦賀行

東舞鶴← クモハ125-2 +クモハ125-16 →敦賀

・復路(若狭本郷-東舞鶴)

東舞鶴← クモハ125-3 +クモハ125-18 →敦賀

16の相手が昨日は7、今日は2でした。

125系といっても1車種ですから、切り離したり連結したりは簡単なことを示しているように思います。

さて、そろそろ、発車時刻が迫ってきました。

大飯発電所に通じる青戸の大橋と国道27号線

若狭本郷で下車する訳は、昨年8月26日の大飯原発見学の帰路、バスからちらっと見えた"義経"。急いで撮って、後ほど調べたら・・・

小浜12:04発 若狭本郷12:21着12:22発の敦賀発東舞鶴行の930M

次の電車まで、80分あります

上りホームから見る"義経"

若狭本郷駅舎

1990(平成2)年に大阪の鶴見緑地で開催された"国際花と緑の博覧会"の会場内にJR西が「SL義経」を出展、"山の駅"と"風車の駅"間を『義経』が運転されました。

若狭本郷駅はこの時の風車の駅を移設したもので、山の駅は福知山線柏原駅に移設されています。

写真をクリックするとパノラマ像がご覧いただけます

立体でお見せできないのが残念です

大飯町の木「やまもも」

国道側に改札口がないのは不便だとも思うのですが、

地方線の場合、複数作ると何かと物入りですからね

近くには、踏切りも見えなかったのですが・・・

健常者はこれでいいのですが・・・

北側に出てきました

風車の駅って、書いてありますね

そして、目の前に義経が

写真をクリックすると拡大画像がご覧いただけます

7100形『義経』

1880(明治13)年、北海道初の鉄道・官営幌内鉄道の開業に伴い、米から輸入された8輌の蒸気機関車で、その内の6輌に愛称が付けられました。

・義經(よしつね) ・辨慶(べんけい) ・比羅夫(ひらふ)

・光圀(みつくに) ・信廣(のぶひろ) ・しづか(しづか)

部品が交換されているために、どの車輌がどの愛称の機関車であるかの論争があるものの、現在、大阪交通科学博物館には花博で走った義経が、大宮の鉄道博物館には弁慶が、小樽市総合博物館にしづかが保管されている。

幌内鉄道での現役時代、大雪で立ち往生した義経に弁慶が救援に向ったが、これまた立ち往生。これは一大事と、しづかが出掛け助け出したという逸話があるそうな。

情報交差点ぽーたる

入って左にある鉄道パノラマ模型

お昼を済ませ、のんびりと

・

・

・

15分前になりました

この階段、結構きついですよ

932M 敦賀12:20発 若狭本郷13:40 東舞鶴14:17

若狭本郷から1kmも走るともうそこは高浜町

程なく青戸入江を渡った大飯幹線が見えました

昨夏、若狭和田の手前の"エルどらんど"から撮った934M

若狭和田を過ぎると西進していた小浜線は西南西に向きを変えます

西北西に若狭富士(青葉山:東峰693m/西峰692m)が見えます

13:49 若狭高浜に到着

昨夏、お食事処近くの踏切から撮った若狭高浜駅

6分の停車です

935M 東舞鶴13:35発 若狭高浜13:54 敦賀15:36

三松 13:58

14:01 青郷 14:02

青葉山が随分と近くになりました

丹後街道の関屋交差点の北に立つ高浜からの送電線

舞鶴火力と高浜原発からの送電線が合流して新綾部変電所へ

若狭富士は見納め

福井県道京都府道772号線

500m程南の丹後街道(国道27号:舞鶴市鹿原)から北上し

福井県高浜町の塩汲峠で福井県道21号と併用となる道路です

間もなく東舞鶴に到着

右は、南東にある養老山から流れる与保呂川

東舞鶴 14:17着 小浜線の旅が終わりました

霜取パンタ付きの"クモハ 125-18"

折返しは、937M 東舞鶴14:34発 敦賀16:33着

あれっ、何時の間に4輌編成に!?

でも形が違うじゃないの!

止まっていたのはこれっ!!

ここには東舞鶴駅ならではの理由(わけ)があります

東舞鶴駅は舞鶴線(綾部~東舞鶴 26.4km 福知山支社 駅構内も管轄)と小浜線(敦賀~東舞鶴 84.3km 金沢支社)の終点で、 両線の列車はこの駅で折り返します。したがって、基本的にホームの西舞鶴寄りに福知山方面行が、小浜寄りに敦賀方面行が停車し、同一線路に二列車が縦列停車することもあります。のりばは、1番線が上下本線、2番線が上下副本線です。

現在の駅舎は、1996(平成8)年の高架化に伴い建て替えられたもので、

一日の平均乗車人員は1300人程です。

タンゴ・ディスカバリー(北近畿タンゴ鉄道:KTR)

第26回 国民文化祭・京都2011

まいづる5号(京都12:25発 東舞鶴14:01着)の回送車

"まいづる"+"はしだて"の四輌編成で京都を出発し綾部で分割。

はしだて5号は福知山から宮福線、宮津線で豊岡に向います。

まいづる5号はこの後、西舞鶴に回送されて、まいづる14号

(東舞鶴18:07発 京都19:53着)に充当されます。綾部ではしだて

8号が併結されます。

なお、一昨11日までは、タンゴ・ディスカバリー1号、4号と

して走っていましたが、昨12日のダイヤ改正より「まいづる」

「はしだて」とJRの特急名に統一されました。

287系

JR西の北近畿方面の特急には長い間183系が充当されていたが、

昨12日のダイヤ改正からこの287系が使用されることとなった

全車が125系と同様の0.5M方式を採用している

まいづる10号 綾部ではしだて4号と併結します

3050M 東舞鶴14:27発 14:53綾部14:58 京都 16:05

5084M 天橋立13:52発 14:49綾部14:58 京都 16:05

定刻14:27の発車です

それでは、街に出ることにしましょう!

←戻る 次へ→

2011(平成23)年3月

12(土) 丹生の夕暮れ(美浜発電所)

13(日) 佐柿国吉城址 義経(若狭本郷) まいづる知恵蔵 北吸隧道0313_Mihama02b&gif=31&fig=6)

2010(平成22)年8月

26(木) 大飯発電所道中紀

美浜駅 写真をクリックするとパノラマがご覧いただけます

11:05発の上り930M(敦賀発東舞鶴行)が到着します

三方駅 11:13着 11:14発

小浜には何と18分15秒も停車です

49分着の下り931M(右:東舞鶴発敦賀行)が少し遅れて到着しました

あれれれっ! ここでも顔が違っていますね!

往路(敦賀⇒美浜)でも書いていますが、この125系、小浜線を走っているのが一次車(左)と三次車。二次車は加古川線を走っています。

発車まで、時間はたっぷり。125系のお勉強を少しばかりしましょうか。

125系誕生の経緯(以下の説明は簡略化しています)

従来の電車は、電動車(M)と付随車(T)の二種で、電動車は車輪一軸に一電動機を搭載(4電動機/車輌)していました。

電動機の出力が今ほどではなかった頃、 大量輸送が必要な都市近郊の長編成の場合、電動車を二輌一組とするMM'方式が取られ、例えば、10輌編成の場合6M4T(TcMM'TTMM'MM'Tc)でした。(c:制御車=運転室がある)

輸送量が少なくて済む地方線の場合は、4輌編成は2M2T(TcMMTc)、3輌編成は2M1T(TcMMc)、2輌編成は1M1T(TcMc)、1輌は1M(cMc)。

(McやTcは片運転台=片側だけに、cMcは両運転台=両側に、です)

一概にM車、T車と云っても車種が結構あることになります。

電動機の性能が向上しM車とT車の比率が逆転して、長編成は4M6Tに。

ところが、地方線は元々編成車輌数が少なく、この恩恵を享受できません。

列車本数が少なく(乗客数が少ない)、赤字体質の路線に多くの費用を掛けることができず(無人駅化、ワンマン運転)、朝夕の混雑時と昼間の閑散時に編成車輌数を簡単に変更できるよう考え出されたのが、この125系です。

即ち、従来は、M車とT車で編成を作っていたため、M車が過剰であることも起こっていましたが、ひと車輌でMとTの比率を1対1に、つまり、二つある台車のうちの一つには電動機を取り付けない(0.5M車) 両運転台の車輌を造りました。これ(クモハ1車種)により、連結車輌の増減が簡単にでき、輸送量に応じた車輌数の確保がとても楽になりました。

とは云っても、小浜線での運行は2輌編成が基本。駅に到着した時に隣に留まっていた単車が写っていますが、調べてみるとどうやら敦賀08:15発09:18小浜止まりの928Mのようで、折り返し12:52小浜発13:58着敦賀の933M充当車と思われます。

敦賀~小浜はこの他に、敦賀発の最終2本は小浜止まりで、翌朝の初発2本で敦賀に戻ります。(この二往復が単車かどうかは分かりませんが)

動力台車(WDT59A)

付随台車(WTR243B)

・一次車8両(車番1~8) 小浜線

2002(平成14)年に落成し、翌2003(平成15)年3月15日の小浜線敦賀~東舞鶴の直流電化完成に合わせ投入。

当初、座席は1+2列であったが、座席数が少なく不評であったため、地元負担で2+2列に変更された。

集電装置はステンレス製のWPS28Aシングルアーム式を搭載。

・二次車4両(車番9~12) 加古川線

2004(平成16)年12月19日の加古川線全線電化に合わせ投入。

座席は1+2列。集電装置がアルミニウム製のWPS28Bに変更された。

・三次車6輌(車番13~18)小浜線

2006(平成18)年9月24日に北陸本線長浜~敦賀、湖西線永原~近江塩津が交流方式から直流方式に変更され、10月21日のダイヤ改正に合わせ投入。座席は2+2列。

投入の度に細かい変更が行われたようですが、詳細は知りませんので、撮った写真で見てみることに致します。

先ずは、前出の一次車と三次車の違いですが、スカート(連結部の覆い)丈が排障機能向上のため強化され、二次車から長くなっています。

前面幌枠の形状が少し変更され、妻面助士席側に屋根に登るためのステップが付けられました。

福知山線谷川駅での加古川線の125系 クモハ125-9

余部橋梁訪問の平成18年8月16日に撮影

ところで、敦賀行の125、屋根の上に折り畳んだパンタグラフに気が付きましたか。パンタグラフは前位(1端)のはずなのに、後位(2端)に・・・

実はこれ、霜取パンタと云って、冬期に架線に付着した霜や氷などを掻き取るために取り付けられているものです。

ただし、全車両に取り付けられているのではなく、一次車は6~8、二次車は11~12、三次車は16~18のようです。

一次車(左)と三次車の室内の違いは・・・(写真は再掲)

乗務員室との仕切りに扉が付いたり、蛍光灯が丸くなりました

東舞鶴← 一次車(左)と三次車 →敦賀

敦賀行 クモハ125-2+クモハ125-16

東舞鶴行 クモハ125-14+クモハ125-5

車輌種別標記が変わっていますね

三次車のステップの取り付けがよく分かります

貫通扉の表示

三次車 東舞鶴行一輌目

換算標記

換算(重量)は車輌の重量を10tを1として表します。電車では通常は必要ありませんが、嘗て、蒸気機関車が客車や貨車を牽引していたころ、牽引する車輌の総重量がどれだけあるかの目安にしていました。

客車の場合、"積"は通常の運行時(お客さんを積んでいる)、"空"は回送時。

貨車の場合、"積"は荷物を積んでいる場合で、"空"は積んでいない場合。

特に貨物列車の場合は、その時々で、牽引する貨車の種類、輌数、空車数が異なるため、換算重量の総和(換算輌数)が機関車の最大牽引重量(牽引定数)を下回るように編成が組まれました。

また、機関車自体も整備に入る場合は他の機関車に牽引されたりするので、やはり換算標記がされています。

D51200 (梅小路 平成21年6月12日)

炭水車を含む総重量は125.77t 積 12.5

炭水車に積む石炭 10.0t

水容量 22.0m3

ボイラの水容量 6.0m3

空車状態重量 総重量-38.0t=87.77t 空 9.0

EF58150(日根野 平成21年6月12日) 左の客車はマイテ492

運転整備重量 115.00t 積 11.5

詳細は分かりませんが、暖房用ボイラーの水などが

入っていない状態と思われます 空 11.0

東舞鶴行の連結部 ステップの形状がよく分かります

一次車 東舞鶴行二輌目

ところで自重ですが、一次車(40.5t)と三次車(42.1t)と違いがあることに気付かれましたか。調べましたが40tしか載っていませんでした。

三次車 東舞鶴行一輌目 2端表示が見えます

車輌の所属が、金沢支社・敦賀地域鉄道部を表しています

定員113人 2+2列:46(座席)+67(立席)=113人

単車のクモハ125-4

側線に停まっていたMcR-400型ラッセル車とクモハ125-4

今回分かった小浜線の125系の2輌編成の組み合わせは・・・

・往路(敦賀-美浜)

東舞鶴← クモハ125-7 +クモハ125-16 →敦賀

美浜の敦賀行

東舞鶴← クモハ125-15+クモハ125-1 →敦賀

・復路(美浜-若狭本郷)

東舞鶴← クモハ125-14+クモハ125-5 →敦賀

小浜の敦賀行

東舞鶴← クモハ125-2 +クモハ125-16 →敦賀

・復路(若狭本郷-東舞鶴)

東舞鶴← クモハ125-3 +クモハ125-18 →敦賀

16の相手が昨日は7、今日は2でした。

125系といっても1車種ですから、切り離したり連結したりは簡単なことを示しているように思います。

さて、そろそろ、発車時刻が迫ってきました。

大飯発電所に通じる青戸の大橋と国道27号線

若狭本郷で下車する訳は、昨年8月26日の大飯原発見学の帰路、バスからちらっと見えた"義経"。急いで撮って、後ほど調べたら・・・

小浜12:04発 若狭本郷12:21着12:22発の敦賀発東舞鶴行の930M

次の電車まで、80分あります

上りホームから見る"義経"

若狭本郷駅舎

1990(平成2)年に大阪の鶴見緑地で開催された"国際花と緑の博覧会"の会場内にJR西が「SL義経」を出展、"山の駅"と"風車の駅"間を『義経』が運転されました。

若狭本郷駅はこの時の風車の駅を移設したもので、山の駅は福知山線柏原駅に移設されています。

写真をクリックするとパノラマ像がご覧いただけます

立体でお見せできないのが残念です

大飯町の木「やまもも」

国道側に改札口がないのは不便だとも思うのですが、

地方線の場合、複数作ると何かと物入りですからね

近くには、踏切りも見えなかったのですが・・・

健常者はこれでいいのですが・・・

北側に出てきました

風車の駅って、書いてありますね

そして、目の前に義経が

写真をクリックすると拡大画像がご覧いただけます

7100形『義経』

1880(明治13)年、北海道初の鉄道・官営幌内鉄道の開業に伴い、米から輸入された8輌の蒸気機関車で、その内の6輌に愛称が付けられました。

・義經(よしつね) ・辨慶(べんけい) ・比羅夫(ひらふ)

・光圀(みつくに) ・信廣(のぶひろ) ・しづか(しづか)

部品が交換されているために、どの車輌がどの愛称の機関車であるかの論争があるものの、現在、大阪交通科学博物館には花博で走った義経が、大宮の鉄道博物館には弁慶が、小樽市総合博物館にしづかが保管されている。

幌内鉄道での現役時代、大雪で立ち往生した義経に弁慶が救援に向ったが、これまた立ち往生。これは一大事と、しづかが出掛け助け出したという逸話があるそうな。

情報交差点ぽーたる

入って左にある鉄道パノラマ模型

お昼を済ませ、のんびりと

・

・

・

15分前になりました

この階段、結構きついですよ

932M 敦賀12:20発 若狭本郷13:40 東舞鶴14:17

若狭本郷から1kmも走るともうそこは高浜町

程なく青戸入江を渡った大飯幹線が見えました

昨夏、若狭和田の手前の"エルどらんど"から撮った934M

若狭和田を過ぎると西進していた小浜線は西南西に向きを変えます

西北西に若狭富士(青葉山:東峰693m/西峰692m)が見えます

13:49 若狭高浜に到着

昨夏、お食事処近くの踏切から撮った若狭高浜駅

6分の停車です

935M 東舞鶴13:35発 若狭高浜13:54 敦賀15:36

三松 13:58

14:01 青郷 14:02

青葉山が随分と近くになりました

丹後街道の関屋交差点の北に立つ高浜からの送電線

舞鶴火力と高浜原発からの送電線が合流して新綾部変電所へ

若狭富士は見納め

福井県道京都府道772号線

500m程南の丹後街道(国道27号:舞鶴市鹿原)から北上し

福井県高浜町の塩汲峠で福井県道21号と併用となる道路です

間もなく東舞鶴に到着

右は、南東にある養老山から流れる与保呂川

東舞鶴 14:17着 小浜線の旅が終わりました

霜取パンタ付きの"クモハ 125-18"

折返しは、937M 東舞鶴14:34発 敦賀16:33着

あれっ、何時の間に4輌編成に!?

でも形が違うじゃないの!

止まっていたのはこれっ!!

ここには東舞鶴駅ならではの理由(わけ)があります

東舞鶴駅は舞鶴線(綾部~東舞鶴 26.4km 福知山支社 駅構内も管轄)と小浜線(敦賀~東舞鶴 84.3km 金沢支社)の終点で、 両線の列車はこの駅で折り返します。したがって、基本的にホームの西舞鶴寄りに福知山方面行が、小浜寄りに敦賀方面行が停車し、同一線路に二列車が縦列停車することもあります。のりばは、1番線が上下本線、2番線が上下副本線です。

現在の駅舎は、1996(平成8)年の高架化に伴い建て替えられたもので、

一日の平均乗車人員は1300人程です。

タンゴ・ディスカバリー(北近畿タンゴ鉄道:KTR)

第26回 国民文化祭・京都2011

まいづる5号(京都12:25発 東舞鶴14:01着)の回送車

"まいづる"+"はしだて"の四輌編成で京都を出発し綾部で分割。

はしだて5号は福知山から宮福線、宮津線で豊岡に向います。

まいづる5号はこの後、西舞鶴に回送されて、まいづる14号

(東舞鶴18:07発 京都19:53着)に充当されます。綾部ではしだて

8号が併結されます。

なお、一昨11日までは、タンゴ・ディスカバリー1号、4号と

して走っていましたが、昨12日のダイヤ改正より「まいづる」

「はしだて」とJRの特急名に統一されました。

287系

JR西の北近畿方面の特急には長い間183系が充当されていたが、

昨12日のダイヤ改正からこの287系が使用されることとなった

全車が125系と同様の0.5M方式を採用している

まいづる10号 綾部ではしだて4号と併結します

3050M 東舞鶴14:27発 14:53綾部14:58 京都 16:05

5084M 天橋立13:52発 14:49綾部14:58 京都 16:05

定刻14:27の発車です

それでは、街に出ることにしましょう!

←戻る 次へ→

2011(平成23)年3月

12(土) 丹生の夕暮れ(美浜発電所)

13(日) 佐柿国吉城址 義経(若狭本郷) まいづる知恵蔵 北吸隧道

2010(平成22)年8月

26(木) 大飯発電所道中紀