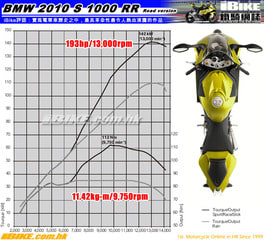

前回の記事からBMWのS1000の事ばかりで、BMWの広報マン的なきらいがある自分のところに、アプリリアの新鋭バイク「RSV4 FACTORY」のフルパワーに乗る機会がやってきました^^

以前に”規制あり”の108馬力仕様に乗ったときは

「遅すぎる・・・・><」と言う悲しい印象だったので、今回の180馬力フルパワーの最新Ⅴ4から叩き出されるパワーにとても期待をしていました。

最近のバイクの標準装備とも言えるモードセレクター。

このモードの中の二番目に過激なスポーツモードで体を慣らし、最も過激と言われる「トラックモード」でテスト開始!!

V4の独特なサウンドと共に加速

アクセルに対して、パワーとトルクが増大するものの、パワーデリバリーがわかりやすいので、恐怖を感じない。

本来V4を積むRSV4の特異なインプレッションであるはずが、乗ってすぐに思ったことは、

「クロスプレーンクランクのR1と同じフィーリングだ」と言うこと。

安心感のある車体な上に、V4のトラクション感と相まって、

「速くは感じないが、メーターはそれより上を指している」状態でした。

S1000などと比べると、「パワーがヤバい」とか「異次元の加速」と言う大げさな印象は感じないものの、250ccサイズの車体にハイパワーなV4、1000ccと言う組み合わせで、とんでもなく安全に速く「曲がる」を追求していく車両だと思いました

実際、曲がるときはかなりリラックス出来ます。

不安なく速い=レースに集中出来る

と言うことなんでしょうね。

パワーが出るのが当たり前になれば、後はいかにその出力特性を安定感と共に地面に叩きつけるかだと思います。

最新のバイクの進化は早いですね^^

以前に”規制あり”の108馬力仕様に乗ったときは

「遅すぎる・・・・><」と言う悲しい印象だったので、今回の180馬力フルパワーの最新Ⅴ4から叩き出されるパワーにとても期待をしていました。

最近のバイクの標準装備とも言えるモードセレクター。

このモードの中の二番目に過激なスポーツモードで体を慣らし、最も過激と言われる「トラックモード」でテスト開始!!

V4の独特なサウンドと共に加速

アクセルに対して、パワーとトルクが増大するものの、パワーデリバリーがわかりやすいので、恐怖を感じない。

本来V4を積むRSV4の特異なインプレッションであるはずが、乗ってすぐに思ったことは、

「クロスプレーンクランクのR1と同じフィーリングだ」と言うこと。

安心感のある車体な上に、V4のトラクション感と相まって、

「速くは感じないが、メーターはそれより上を指している」状態でした。

S1000などと比べると、「パワーがヤバい」とか「異次元の加速」と言う大げさな印象は感じないものの、250ccサイズの車体にハイパワーなV4、1000ccと言う組み合わせで、とんでもなく安全に速く「曲がる」を追求していく車両だと思いました

実際、曲がるときはかなりリラックス出来ます。

不安なく速い=レースに集中出来る

と言うことなんでしょうね。

パワーが出るのが当たり前になれば、後はいかにその出力特性を安定感と共に地面に叩きつけるかだと思います。

最新のバイクの進化は早いですね^^