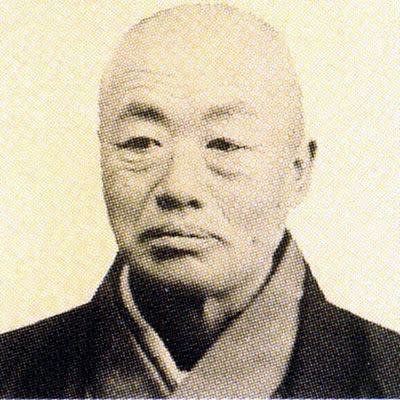

旧東奥義塾外人教師館(明治33年)、旧第五十九銀行本店(明治37年)、旧弘前市立図書館(明治39年)、旧弘前偕行社(明治40年)。美しい洋風建築が弘前市には現存している。私はため息がでた。これらの「棟梁」をつとめたのが堀江佐吉だ。

棟梁とは、大勢の大工職人を統率する「親方」である。陸軍や銀行本店の巨きな建築プロジェクトをはじめ、生涯に約1600棟の工事を遅れなく、美しくつくりあげた佐吉は、棟梁の名にふさわしい人物だった。しかし佐吉じしんはそのように思っていなかったという。

明治40年8月18日、佐吉は63年の生涯を終えた。8月26日に執り行われた葬儀のようすを「弘前新聞」は次のように報じた。

行列の順序は、有志共同の花籠一対と、城陽会、石工組合その他より贈られたる弔旗約七十旗二列縦隊となりて先頭に立ち、次は同組有志者よりの花籠一対、弟子一同よりの花車あり、次に五十九銀行、本社、消防その他の団体もしくは個人よりの造花、生花、無慮二十対と、大工組合の会旗などあり、次に六金霊旗、花籠、記念樹、造花など、その次は盛物、生花、烟火、香炉、灯籠などあり、次は大工佐吉と大書せる霊旗を前に、故棟梁の遺骨を納めたる霊柩は・・・観る者をして欣慕に堪えざらしめたり。

会葬者千余名、長さ五百余間という大行列であった。なかでも眼についたのは霊旗だつた。「大工佐吉」と大書してあった。なぜ「棟梁」と記さなかったのか。じつは遺言があった。

「われのことを世の中の人たちは、棟梁と呼んでくれるが、棟梁なんてそんな柄ではない。われは大工の家に生まれ、生まれながらにして手斧の音を聞いて育ったのだ。ただよい大工になろうというのがわれの志だった。大工という職業に誇りをもって仕事をしてきたのだから、死んでダミ(葬式)を出す時も、旗に書くなら大工佐吉とだけ書いてくれ。そのほかのことはいらない」。名誉もカネも要らぬ、ただ一介の職人としてあろうとした、じつによい遺言である。この言葉が佐吉の作品群と生涯を象徴している。

ひとつ付け加えておきたい。私は堀江佐吉を知ろうとして『棟梁堀江佐吉伝』を読み、この描写で眼がとまった。それは著者船水清の感動に共振したからだろう。船水は弘前に生まれ上京し、2.26事件の余波で予防拘禁されたことから逃げるようにして渡満、シベリア抑留をへて引き揚げ、その後はずっと弘前にこもり奥羽新報社で健筆をふるった。ただ船水がずっと志していたのは小説だったという。よい大工になろうとだけ心がけた佐吉の遺言にふれたとき、よい文学をこころざした船水の心は大きく波打ったろう、小説に描きたいと思ったにちがいない、しかしかれはフィクションにならないように筆を抑えた。抑えたことによってかえって佐吉の実像を私に見せてくれたのだった。

弘前。そこには堀江佐吉のひたむきな姿と建築作品があり、この人をみよと佐吉を描いた船水清がいた。この人たちと建築。弘前のいずれも美しいと私はおもうのである。

最新の画像[もっと見る]

-

富山市岩瀬・・・生きている集落

11年前

富山市岩瀬・・・生きている集落

11年前

-

富山市岩瀬・・・・・北前船の時代にもどる

11年前

富山市岩瀬・・・・・北前船の時代にもどる

11年前

-

富山市岩瀬・・・・・北前船の時代にもどる

11年前

富山市岩瀬・・・・・北前船の時代にもどる

11年前

-

家をつくるときの土地問題

11年前

家をつくるときの土地問題

11年前

-

長野県小川村・・・美の郷

11年前

長野県小川村・・・美の郷

11年前

-

長野県小川村・・・美の郷

11年前

長野県小川村・・・美の郷

11年前

-

長野県小川村・・・美の郷

11年前

長野県小川村・・・美の郷

11年前

-

和井内の墓・・・秋田県鹿角市

11年前

和井内の墓・・・秋田県鹿角市

11年前

-

和井内の墓・・・秋田県鹿角市

11年前

和井内の墓・・・秋田県鹿角市

11年前

-

和井内神社に立ちすくむ・・・十和田湖畔・大川岱集落

11年前

和井内神社に立ちすくむ・・・十和田湖畔・大川岱集落

11年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます