アヴァンギャルド “コルトレーンからアイラーまで” -PART Ⅷ

《ドン・チェリー》

“俺はドン・チェリーの大ファンだ”などという方にお目にかかったことがない。それどころか、ドン・チェリーを聴いたことのないジャズ・ファンも多いのではないだろうか。

最近テレビをほとんど見ないのでまだ放送しているかどうか知らないが、トンネルズが司会する番組に『食わず嫌い王決定戦』というのがあった。男女のゲストがそれぞれ4品の料理を選び、その中に1品だけ苦手な料理があり、食後にそれを当てるという番組である。好きな人から見ればこんなにおいしい物を何故嫌いなんだろうとなってしまう訳だ。嫌いな人にとっては或るきっかけでトラウマになり、以来食べられなくなったりしたのだろう。医学的にもしくは生理的に受け付けられないのなら仕方がないが、こんなもったいないことはない。そう、ドン・チェリーはジャズにおけるその食わず嫌いの1品なのである。

ドン・チェリーは不運なミュージシャンである。それは、オーネット・コールマンと組んでフリー・ジャズを開拓していったにもかかわらず、一人コールマンだけが世間の評価を受け、チェリーはその子分ないしはその他大勢の一人としかみなされなかったからである。僕が一番信頼しているジャズ評論家の粟村政昭さんですらそのような評価をしている。少し長くなるが、粟村さんの『ジャズ・レコード・ブック』のドン・チェリーの項を引用すると、“かつてドン・チェリーはオーネット・コールマンの一卵性双生児であるかの如くに見なされた時代があった。しかし僕個人としてはとてもそんな好意的な見方をする気持ちにはなれず、「コールマンとチェリーは二卵性双生児で、出来のいい方がコールマン、大いにオチる方がドン・チェリー・・・” などと酷評されていた。

果たしてそうなんだろうか? 僕はそうは思わない。確かにコールマン時代のチェリーは多少のムラはあったにせよ、独自の奏法として後年花開くワールドワイドな音世界を持っており、騒音を撒き散らすだけのようなものではなかった。それに、コールマンと根本的に異なるのは、どんな音楽にも適応できる柔軟性(ヴァーサタイルな面)を持っていることであろう。それは、ジョン・コルトレーンやソニー・ロリンズ、ほか様々なミュージシャンとのセッションに参加していることでもはっきりしている。その特徴と強みが見事に開花したのが1963年以降、ビル・ディクソン提唱の【ジャズの10月革命】に参加してから後のことであり、アーチー・シェップ達との「ニューヨーク・コンテンポラリー・ファイヴ」での活躍で注目されることとなった。さらに、一人立ちした1968年録音の『エターナル・リズム』によりフリー・ジャズ界の一方の旗頭として一躍脚光を浴びたのである。いわゆるエスニック・ミュージックと評される音楽の始まりがこのレコードであることが判る。悪く言えば、ごった煮、リズムの坩堝(カオス)みたいに聴こえるけれども、他の人では表現できない全くドン・チェリー独自の世界を醸し出している。

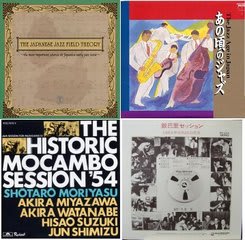

【モダン・ジャズ・スピリット】1963年11月15日録音

ニューヨーク・コンテンポラリー・ファイヴ名義の作品である。アーチー・シェップ(ts)、ジョン・チカイ(as)らとの、実験的なグループであり、作品でもある。このグループは他に作品を何枚か出しているが、チェリーはこの作品のみに参加している。ここでの全面に渡ってのチェリーのトランペット・プレイは特筆すべきである。完全にオーネット・コールマンの世界から脱却した独自の音世界を表現しており、アーチー・シェップと対等、いや、それをも圧倒している。特に、チェリー作の“シザム”およびコールマン作の“ホエン・ウイル・ザ・ブルース・リーヴ”は本作のハイライトとなる演奏であり、いずれにおいてもチェリーの成熟した演奏スタイルが形成されている。

【エターナル・リズム】1968年11月11日録音

ソニー・シャーロック(g)、アルバート・マンゲルスドルフ(tb)、ヨアヒム・キューン(p)などが参加した、ベルリン・ジャズ・フェスティヴァルでのライヴ録音である。いわゆる、エスニック・ミュージックとかオーガニック・リズムとか呼ばれた、ドン・チェリー・ミュージックの完成作品とされていれる。ガムランとか様々な楽器を駆使して、ワールド・ミュージックの世界へ誘ってくれる。妖しさと幻想(ファンタジー)の不思議な夢世界が現れては消え、消えては現れるという感じであっという間に40分の演奏が過ぎてしまう。ジョン・コルトレーンの最後期の音楽がキリスト教的なスピリチュアルな世界とすれば、こちらはイスラム教的な中近東アラブの世界ともいえるだろう。

【ムー】1969年8月22日録音

ジャケットには『ミュー』と題されているが、“伝説の失われたムー大陸”の「ムー」が正しい読み方である。エド・ブラックウェル(ds)とのデュオで延々とインプロヴィゼーションを繰り広げる。名作『エターナル・リズム』とコンセプトはさほど変化はないが、ここでは2人だけの演奏のため、ドン・チェリーのトランペットやフルートのすばらしさを聴くには絶好のレコードである。こっちのほうがなじみのあるジャズの音楽として安心して聴けるし、それに加えて、エド・ブラックウェルの叩き出す多彩なリズムがチェリーの奏でるメロディーにつかず離れずの絶妙なバランスとタイミングを保っている。アヴァンギャルドではあるが、オーネット・コールマンみたいに突然変異で発生したような音ではなく、れっきとしたバップに根ざした音であることもわかるだろう。僕は、個人的にはこちらのほうが『エターナル・リズム』より好きである。13年後に再びこの2人は『エル・コラソン』(邦題“ベムシャ・スウィング”)というアルバムを出している。エドの病気明けによる多少の衰えはあるものの、相も変らぬ2人のコラボは楽しさ溢れたものとなっている。

【ライヴ・アット・アンカラ】1969年11月23日録音

こちらは現地(トルコ)の民族音楽のエッセンスを取り入れ、エスニック色がますます強調されている。短い曲が多く演奏されているが、全体としては連続した組曲と捕らえてもいい。無名の現地?のリズム陣はこれまでのメンバーと比べても全く違和感なくドン・チェリーの世界観を現出しており、これは、チェリーの方がその土地の音楽に同化しつつ、自己表現をしていると言ったほうが適切なのだろう。アコースティックな演奏なのであるが、たまにエレキ・ギターのハウリングを思わせるアンプリファイド・トランペットでの効果音などを使ったりし、激しさと平穏さが同居したようなメリハリの利いたリズムに乗った多彩なメロディ溢れる構成で、自然とチェリーの世界に引きずり込んでいく。

ドン・チェリーの料理(音楽)を好きになるには、作品を眺めているだけでなく、一度『エターナル・リズム』の世界に入り込んで、すべてを委ねてみることである。そして余すところなく飲み込んでしまうに限る。そこで、まずかったのであれば、それはそれで仕方がない。縁がなかったものとあきらめよう。もし、何か今まで食べたことのない味が興味をそそられたらしめたもの。ジャズ・フアンたるもの、決して、聴かず嫌いで終わらぬようにして欲しいものである。