《日本の古いジャズを聴く》

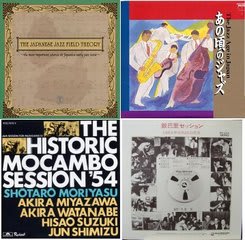

瀬川昌久監修『日本ジャズ原論』。 まるで、ハードカバーの分厚い芸術理論書か論文を思わせる名称であるが、しかし、これはれっきとしたジャズCDのタイトルである。中身はタイトルで想像されるごとく日本ジャズ黎明期の録音を3つのカテゴリに分けて収めたものである。ひとつは、【創生期ジャズ】として日本初めてのジャズ録音とされる「ニットー・ジャズ・バンド」の“ワラー・ワラー”と「松竹ジャズ・バンド」の“印度の唄”の2曲。前者(1925年)はディキシーランド・ジャズ風で、原初的である。いかにも、アメリカ直輸入という感じ。後者は、もっと洗練されており、いわゆるスウィング・ジャズの典型となっている。まあ、両者とも記憶でなく記録に残る演奏としての価値は認められるのであろう。僕のような素人が今日聴いてどうこう評価できるようなものではなさそうだ。ふたつめは【戦後のジャズ歌手第1号】として、三宅光子(マーサ三宅)のデビュー録音(1954年)4曲である。瑞々しい可憐な乙女のマーサ三宅を想像させるが、ジャズというよりはアメリカのポピュラーミュージック(または映画音楽)の日本語版というようなものである。勝手な解釈だが、当時はアメリカの音楽はすべてジャズと呼ばれていたのではないかという気がする。そういう意味で日本独自の歌謡曲(といってもアメリカの音楽の影響をもろに受けていると思うのだが)との区別はあまりないようである。三つめは【戦後ジャズ・ブームの立役者】として、ビッグ・フォー(ジョージ川口(ds)、松本英彦(ts)、中村八大(p)、小野満(b))の1954年(ラジオ実況)録音。4曲立て続けに“フライング・ホーム”が続くが、これは12分あまりの演奏をSP盤2枚4面で出されたものとか。フェードイン/フェードアウトなしのぶった切りだから戸惑ってしまうが、今日でもまったく古さを感じない素晴らしいモダンジャズの演奏である。どうせ、CD化したんだから1本につないでくれよと文句のひとつも言いたくなってくる。オーバーラップ部分はあるから自分でつなぐしかないか。他全10曲、胸の透く快演ぞろいである。うーむ、目から鱗だ。

『あの頃のジャズ』(The Jazz Age in Japan)。これは戦後日本ジャズを築いた名演奏家たちが30年後の1973年に再録音し、60年後の今日改めて回顧するという志向で再発行されたものである。当初は『JAZZ ON FRAME 燃えるジャズ』として、LP3枚組みで出されたものとか。終戦直後に活躍したメンバー全員が録音に加わってはいないようであるが、1973年当時の再結成で臨んでいる。それぞれのバンドに特徴があり、構成も異なるので、戦後のジャズを俯瞰するにはもってこいのCDである。録音も比較的新しいので音もよく、楽しく聞ける。 “あの頃のジャズ”の体験者には懐かしい思い出だろうし、“この頃のジャズ”しか知らないひとには日本ジャズの歴史的な流れを知る上で貴重な音源であろう。収録バンドは以下のとおり。南里文雄(tp)、森亨(tb)、世良譲(p)with園田憲一とディキシー・キングスレイモンド・コンデとゲイ・セプテットグラマシー・シックスC.B.ナイン与田輝雄とシックス・レモンズ渡辺晋とシックス・ジョーズジョージ川口とビッグ・フォー鈴木章治とリズム・エース河辺公一とヒット・キット・オーケストラ北村英治とキャッツ・バード森寿男とブルー・コーツ原信夫とシャープス&フラッツスウィング・ジャーナル・オールスターズ

1954年頃といえば終戦から既に8年経っているわけで、日本もようやく復興の手がかりを掴んで、経済面、文化面でも多様なつぼみが膨らみ始めた頃である。僕の乏しい知識から推測すると、ジャズにおいても、前述の2つのCDに見られるように、アメリカの進駐軍からのお下がり(いい意味でタイムリーなアメリカ直輸入ジャズ)でなく、自前のものを模索あるいは実験的な創作が始まった時期であるようだ。そんな中で、ジャズ・マン達は演奏の場を探し求めていた。場末のキャバレーやなどを借りて、いわば、日本版「ミントンズ・プレイハウス」で夜な夜なセッションに明け暮れていたことが想像される。そんな時期のある断片の記録がこの『幻の“モカンボ”セッション‘54』(1954年7月27~28日)である。なんと言っても、当時の新進気鋭の若者達で、現在の大御所たる人たちが数多く参加していること、日本のモダンジャズの立役者とされている守安祥太郎を全面的にフューチャーしているところにこれらの演奏が日本ジャズの歴史に燦然と輝くものと評価される所以がある。ある意味、日本における「ハードバップの夜明け」のようなものである。中身はといえば、1曲目の“アイ・ウォント・トゥ・ビー・ハッピー”を聴けばすぐに誰もが納得するであろう。守安のセッション風なピアノイントロで始まったかと思った途端、宮沢昭のテナーが猛烈なスピードで飛び出していく。その後の守安のピアノソロも華麗で、火の打ち所なしの、文句なし。こんな感じで最後の演奏まで続くのだから、彼らの若さ、バイタリティには恐れ入る。いつまで聴いても飽きがこないね。“血沸き肉踊る”とはこんな気分を言うのだろう。こんな表現は嫌なのだが、いまどきの若者にはハングリー精神がないとよく言われる。しかし、これらの演奏を聴けば頷かざるを得ない。

『“モカンボ”セッション』と同じような意味でこの『銀巴里セッション』も数ある日本ジャズのレコードの中で非常に重要である。1963年6月、なにやら曰くありげな「新世紀音楽研究所」という名前の集団が、“ミントンズ・プレイハウス”を求めて、元々“シャンソン喫茶”として知られていた銀巴里において、深夜から明け方にかけてジャズ・セッションを行った。それだけなら、何ら問題ではなかったのであるが、ことはそう単純ではなかった。つまり、当夜の主人公である高柳昌行もご多分に漏れず、アーティストの悪癖とも言えるドラッグにまみれており、それとの決別を誓って最後の演奏会とすべき夜であり、逆に富樫雅彦においてはその社会復帰への記念すべき最初の夜であったのである。当夜の演奏者を記そう。高柳昌行(g)、菊地雅章(p)、山下洋輔(p)、日野皓正(tp)、富樫雅彦(ds) 他・・・現在の日本のトップ・プレイヤー達、とてつもないメンバーである。当夜に至る背景からして、緊迫感漂う雰囲気であろうことは容易に察することができよう。奇跡とはまさにこんなときに起こるのだということを具現した一夜の記録なのである。 演奏内容についてはくどくど言うのがおこがましい。ただ一言、1曲目の18分に近い「グリーン・スリーブス」は高柳にとっても、日本ジャズにとっても最高のパフォーマンスのひとつである。