春,この時期は,年度替わりで,多くの人々は,仕事で忙殺される時期だ。

昔は,『忙』の文字どおり,心から何か大切なものをなくしてしまうような時期でもあった。

このチョウは,家のすぐ近くの野山にも現れるチョウだが,いつも出会えるわけではなく,早春のこの時期にしか,出会うことができない。

そもそもが,見ようとしなければ,何も見えないのだけれど...。

幸運にも,出会えたときは,乾いた布に水が浸み込むように,何か温かいものが,じんわりと心に浸み込んできた。

様々なことの変わり目の時期にしか現れないチョウなので,もしかすると,ある人たちにとっては,特別な思いが重なるチョウなのではないだろうか。

一転,話が変わるが,このチョウを見るたび,阪神タイガーズを連想するのは,私だけだろうか。

この日最大の出会いは,ここまで記してきたヒメギフチョウだったが,春の花々も,咲き始めていた。

このチョウが吸蜜していたカタクリは,ここでは,盛期に入りつつあるようだった。

キクザキイチゲは,まだ時期が早いようで,咲いている花は少なかったが,青い花をめっけ。

こんな濃い色は,盛期でも,なかなかお目にかかれない。

花弁の紫とおしべたちの白の組み合わせが,きれい。

白い花も有。

別の場所だが,中間的な,優しい色の花も出ていた。

花は似ているが葉の切れ込みが少ないアズマイチゲも,まだ少ないながらも,咲き始めていた。

開き切っていなかったこの花には,ありんこが付いていた。

花弁裏の薄い紫色が可愛い。

こちらは,ニリンソウ。

ここは,ニリンソウの大きな群落ができるところなのだが,咲いていたのは,この株だけ。

日が昇り切る前は,ピンク色のふんわりしたつぼみだった。

ニリンソウは,白い花が絨毯を敷き詰めたように咲く光景のイメージが強いが,こういう咲きかけの花も,めんこくって好き。

生真面目な少女のような固いつぼみもあった。

ニリンソウも,まだ早かったが,咲いている花を見ることができて,幸運だった。

スミレの仲間も咲き始めていた。

スミレの仲間は,最初っから,識別をあきらめているので,名前は,わからない。

こちらはネコノメソウの仲間かな?

まさに,見ようとしなければ,見えない,足元に咲く小さな花。

セリバオウレンも,まだ,たくさん咲いていた。

花の中心にあるめしべを,おしべが放射状に囲んでいる。

雪の結晶のようにも見える花があった。

先だって名前を教えてもらったばかりの花だが,この花にはめしべが見当たらないので,雄花なのだろうか?

こちらには,両性花と雄花の両方が写っている。

木にも,小さくって,無茶苦茶可愛い花が咲いていたが,この花は何だろう?

仙台でソメイヨシノの開花宣言があったのが,この前日だった。

家の近くのショウジョウバカマのポイントに行ってみたら,こちらも,期待どおり,咲いてくれていた。

私ですら知っている,春の代表的な山野草だ。

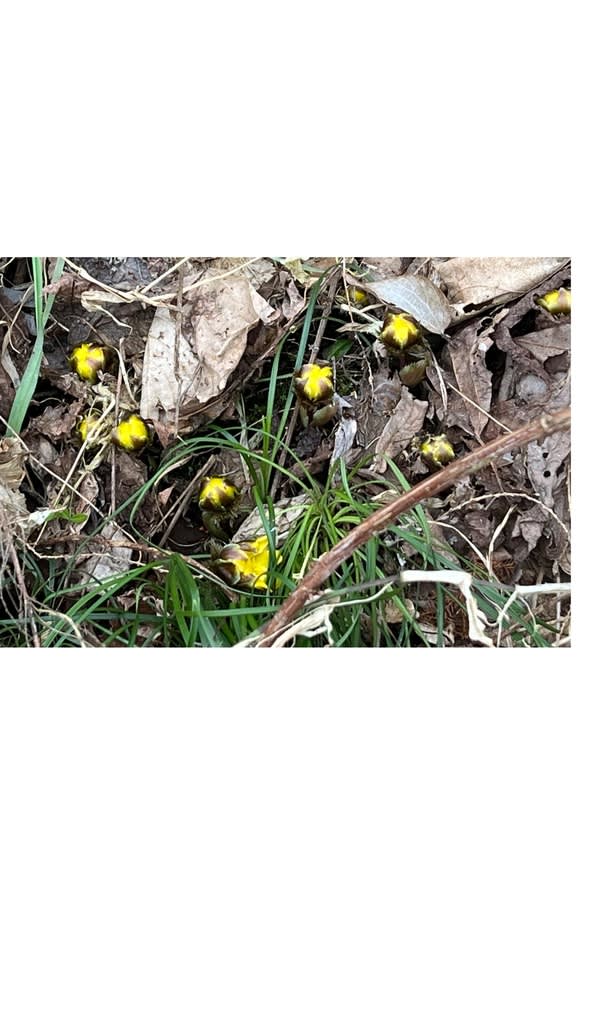

残念ながら,フクジュソウは,ほぼ終わっていたが,その代わり,同じく黄色い花が咲いていた。

名前はわからない。

この日は,蝶と花で春を満喫した,贅沢な日になった。

(2025/04/05 ヒメギフチョウ,カタクリ,キクザイイチゲ,アズマイチゲ,ショウジョウバカマ)