「青草」会員の日下しょう子さんの一句が、結社誌「炎環」に掲載されました。

俳誌拝読

虚と実の間へ 近 恵

木の芽張る狸の糞のひとところ 日下しょう子

「青草」2019年秋季号より。

木の根元近くに狸のため糞がある。

かなり臭い筈だ。しかしその上方に伸びた木の枝にはしっかりと張った木の芽が。

ユーモラス、かつ繊細な観察眼。

まるで狸の糞も栄養として木の芽が膨らんでいっているようである。

(『炎環』2019年11月号 所収)

「青草」同人坂田金太郎さんが掲載されました。

その一部を紹介いたします。

超結社句会・新12番勝負にゲストとして

「青草」同人の坂田金太郎さん、「都市」主宰の中西夕紀さん、「秀」同人の増山叔子さん、「晨」「梓」「棒」同人の水野晶子さん。

ホストは「玉藻」主宰の星野高士さん、「泉」主宰の藤本美和子さん。

以下、一部抜粋

掛軸は武蔵贋作月今宵 叔子・晶子・高士

高士 わたしからいいます。「武蔵贋作」って多いんでしょ。「贋作」 が人気あるのよ。作者は分からない。そんな謎めいたものが、この句にはある。満月に部屋に武蔵の贋作が飾ってある。「贋作」って知っていて普通は飾れませんよ(笑い)。「贋作」を堂々と飾っているというのは、誉れ高いですよ。わたしなんか虚子の「贋作」なんか恐くて飾れませんよ(笑い)。

晶子 「武蔵贋作月今宵」がいいなと。これが非常に著名な絵師の「贋作」だったらつまらないんだけど、「武蔵贋作」でそこに「月今宵」で、作者がご満悦な感じがいいなと。

叔子 全く同感です。欠けている月ではなくて、「月今宵」を置いてきたのが面白い。

美和子 採っていません。1句としては出来ているし、形もきれいなんだけど、何か芝居がかっている感じ。

叔子 なるほど。

美和子 見得を切っているような感じがしちゃって、ついていけなかったかな。

高士 やり過ぎ?

美和子 芝居がかり過ぎ、という感じを受けた。

高士 確かにそうだね(笑い)。

金太郎 漢字ばかり。ふんわりした感じの満月なのに、漢字ばかりで堅苦しいな、という感じはしました。

夕紀 わたしは予選では頂いたんです。最後にやめたのは「月今宵」が出来すぎているから。

高士 逆にいいと思ったけどね。「贋作」だから。

美和子 そこに作為を感じた。

高士 みんな演技が上手いね。どなた?

金太郎 金太郎。「月今宵」はやり過ぎかなという気はしたんです。「贋作」に対して、本物の月をこれでもかと、もってきたんです。

高士 ところで「武蔵贋作」は持っているんですか?

金太郎 妹のところにあるんです。

その他、下記のような句々についても、忌憚無き意見のやりとりが掲載されています。

けぶりをる堅田の雨や新松子 中西夕紀

いちじくを煮てをり母に詫びてをり 水野晶子

置石の一つは四角初嵐 星野高志

水甕の水飲む鳩や野分雲 藤本美和子

待宵や一人事務所の灯を消して 増山叔子

写経には無の字多しや今朝の秋 坂田金太郎

以上、坂田金太郎さんには、「青草」同人として大いに活躍されましたことをご報告いたします。

|

『俳句四季』10月号 |

四季の美

良夜 草深昌子(青草)

みどり児に宛てて文書く良夜かな 昌子

難産の末に生れた孫を一か月ほど我が家で預かったことがある。朝から晩まで、泣いて泣いて泣き通しであった。火の付いたような泣き声には全くお手上げであった。

泣きながらも、じいっと考え込むような、何か深く見つめるような表情は、赤子にしてはちょっと怖いほどである。心配が昂じて、一家うち揃って病院へ連れて行ったが、赤子は泣くのが仕事と一笑に付されてしまった。

「一人の赤ん坊に、ぞろぞろと大のおとなが取り巻いて、ゆすったり、あやしたり、

あたふたしているのがいけないのです、赤ん坊はよくわかっていて、わざと困らせているのですよ」と見知らぬ夫人に叱られる始末。

生後一か月に満たない命に不安をかきたてられ、誰かに助けてもらいたいのは若きママより年老いた婆の方であった。

目覚めたる赤子の頬のふくらみて

かがやくごとき欠伸となりぬ 伊藤俊郎

秋風の赤子に眉の出できたり 昌子

赤子は生後二か月ともなると、オーオー、ウーウーと声を上げて上機嫌となった。

手足をバタバタさせ、ついには喉を鳴らして、顔じゅうを真っ赤にして乳を飲んでいる。

全身全霊で飲んでいる。そしてふっと、眉をひそめたりするではないか。

人は生まれ落ちたときからひとり、独りで戦っている。

私の好きな画家小倉遊亀が百五歳の長寿を全うされたのは、この頃であった。

「何はあれ、自分の力のありったけを尽くしたい。絵の上のみならず、嘘を言わず、

言い訳をせず、へこたれず、生のままにやっていくこと。画家の絵描き臭はこまりもの。

いつまでも素人としての初心さ、新鮮さで生きてゆきたい」と語ったのは晩年のいつ頃のことであったろうか。

かの大胆にもデフオルメされた裸婦の絵のタイトルは「月」また「良夜」である。

雲去れば雲来る望の夜なりけり 昌子

――これは十五夜との対面の句。雲一つない大月夜ではなく、どちらかと言えば雲は多い方である。大きな雲がつぎつぎにあらわれてはどこかへ消え望月を大空へ残してゆく。

望月の従来の情趣は一句から一掃され、代わりに満月をつぎつぎに追いかけるダイナミックな雲の運動をいきいきとつかんでいる――大峯あきら先生からいただいた最後の選評である。

俳人大峯あきらのポエジーの原点は、

芭蕉の「見る処花にあらずといふ事なし。思ふ所月にあらずといふ事なし」であった。

「月とか花とかいうのは景色ではなく、個体を超えた大きな命、命そのもののリズムである。

全ての生き物はこの根源的なリズムから逃れることはできない」と説かれた。

満月を見上げると思わず手を合わせるようになったのは、いつの頃からであろうか。

今は亡き師も、父も母も夫も、誰も彼も、月の命に生きてひとつ、皓皓たる光を放ってやまない。

青草俳句会

月今宵昭和の書籍片したり 伊藤 波

月光の子に引かれゆく駱駝かな 小原旅風

無月とな管球アンプに灯いれむ 伊藤欣次

百年の縁の木目や月祀る 山森小径

眠る前もいちど仰ぐ今日の月 石堂光子

名月や俳句人生一筋に 鈴木一父

ざつくりと家計簿つける良夜かな 古舘千世

月光のハチ公像に立ちにけり 米林ひろ

月代や舞台に上がるトウシューズ 加藤かづ乃

病窓の一つ一つに今日の月 佐藤健成

波寄せて過去か未来か月の道 松井あき子

花嫁の荷をとく母の良夜かな 奥山きよ子

月を背に一人踊るや芝に影 漆谷たから

となり家に瓜抱へゆく夕月夜 二村結季

七沢の月今生となりしかな 河野きなこ

臥待の月は山よりのぼりけり 間 草蛙

満月や兎はどこと子に問はれ 福山玉蓮

芝の上にわが影濃ゆき月今宵 石原虹子

月明のあたり一面真白なり 市川わこ

宵闇の葉擦れの音の街路かな 黒田珠水

名月や動くもの無き路地の奥 佐藤昌緒

門灯のまだついてゐる望の夜 堀川一枝

読み了へて静かに月を仰ぎけり 柴田博祥

海岸の巌に鑿あと月明り 川井さとみ

四海波静かなりけりけふの月 松尾まつを

(東京四季出版「俳句四季」令和元年10月号所収)

『毎日俳句大賞2018作品集』に掲載されました『青草』の関連記事を抜粋してお知らせいたします。

*171結社による「平成のいのちの俳句」から

『青草』主宰草深昌子

狂ふかもしれぬ手を挙げ踊るなり 草深昌子

靖国を奉じて遺族息白し 松尾まつを

いい風と妻の声する網戸かな 栗田白雲

夏座敷三点倒立してをりぬ 間 早蛙

雛あられ墓前に盛りて帰りけり 中澤翔風

萍を杖つく老父見つめをり 鈴木一父

抱卵の鴨は動かず草いきれ 狗飼乾恵

鴨一羽群より離れ空に鳴く 伊藤 波

病癒ゆるごとく日脚伸びにけり 森田ちとせ

ののののとこごみは芽吹く太古から 泉 いづ

*『わたしの選ぶ「いのちのはいく」』

朝顔や仕事はかどる古机 大峯あきら

清新なる朝顔に、命は蘇ります。人は古机をいよいよ慈しみ、一心に書き続けます。机は艶めきを発します。

朝顔も人も机も、森羅万象の命を見せて、今ここに生きて一つなのです。(草深昌子)

*有馬朗人選 佳作

ベンゲルの海浮き立ちし白夜かな 森川三花

*予選通過作品

終点のバス停留所立葵 間 早蛙

自署を手に灯火親しむ傘寿かな 松尾まつを

川筋のがらりと変はる秋出水 間 早蛙

以上

『青草』新春句会が2月21日に厚木アミューで会員、お客様併せて40名が揃い開催されました。

句会後は会場をレンブラントホテルに移し懇親会が催しされました。

懇親会にて挨拶をされる草深昌子主宰

沖船の近づく地虫穴を出づ 昌子

子雀の嘴にあまりてごはん粒 昌子

○草深昌子主宰選 天賞

とり上げてぽんと叩くや春キャベツ 金太郎

○草深昌子主宰選 地賞

青き踏むオペラグラスをポシェットに 小径

○草深昌子主宰選 人賞

手を貸せば照れる妻ゐて春の泥 翔風

○松尾まつを編集長選賞

多喜二忌や不在札立つ駐在所 翔風

○間 草蛙同人会長選賞

あれを摘みこれはそのまま名草の芽 かづ乃

○高得点賞

多喜二忌や不在札立つ駐在所 翔風

草深昌子主宰選で多くの入選句が選出されました。

ここでは記述しませんので、各句会において句会報等で確認お願いします。

最後は最長老、菊竹典祥さん(90歳)の音頭で三本締め、記念撮影して散会となりました。

わが庭の木木ことごとく芽吹きせり 典祥

最後に草深昌子主宰より4名の方を青草同人に推挙するとの発表がなされましたので紹介します。

写真左から佐藤健成さん、石原虹子さん、山森小径さん、柴田博祥さん

【写真提供は狗飼乾恵さん】

NHK全国俳句大会に『青草』より以下の方々が入選されました。

片山由美子選 佳作

新涼のひとつふたつと明けの星 藤田トミ

入選句

柿の花こぼれ落ちたる飼葉桶 新井芙美

盆の月畳に独りゐたりけり 間 草蛙

欠席の返事が出せぬ秋袷 長谷川美知江

草の絮縄文土器に子の手形 山森小径

題詠「天」入選句

秋天や万華鏡買ふ北の町 奥山きよ子

青天や肩寄せ合うて捨案山子 藤田トミ

炎天や山また山の道の駅 堀川一枝

汚染土を覆ふシートや炎天下 山森小径

皆さんおめでとうございました

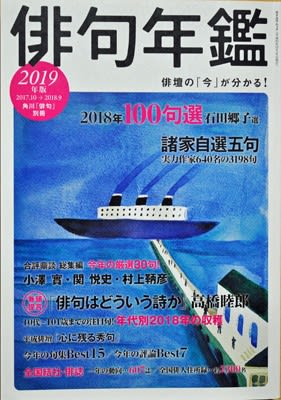

角川『俳句年鑑』(2019年版)が発行されました。

*全国結社・排誌 一年間の動向の中に我が『青草』も掲載されましたのでお知らせします。

青草 主宰=草深昌子

「同」間 草蛙

「編」松尾まつを

平成二九年二月、草深昌子が創刊。大峯あきらの宇宙性俳句を標榜。

自然の中で自然と共に生きる、季節を感受する歓び。「年二回刊」

○二十九年一二月、松尾まつを「松尾芭蕉の俳句と文学」の講演、ハープ演奏会。

三十年二月、総会・新春句会開催。四月、相模川吟行。

朽木とも枯木ともなく巨いなる 草深昌子

葉桜の影差しかかる大屋敷 松尾まつを

夏座敷三点倒立してをりぬ 間 草蛙

寒晴や嘴たたくフラミンゴ 坂田金太郎

くちなはの門扉を渡る真昼かな 二村結季

雲切れてユングフラウに夏の月 佐藤昌緒

大声で何か指さす磯遊び 山森小径

和布干す浜のそこだけ日の射して 柴田博祥

病窓の一つ一つに今日の月 佐藤健成

月刊誌『俳句四季』9月号に草深昌子主宰の記事が掲載されました。

画像の文字が読めませんので以下再掲載します。

桜 草深昌子 『青草』

吉野山こずゑの花を見し日より

心は身にもそはずなりにき

西行ならずとも、桜は古代より人々の憧れてやまない花である。

思えば若かりし頃、私は桜のオッカケをしていた。

その散り際の見事さに圧倒されて、今の内に見なければ損とでもいうような気持に焦るのだった。

ところが十数年前、神代桜に出会って、はじめて静かにまみえることの幸せに気付かされた。

日本武尊のお手植えという樹齢二千年の古木には支柱が二十数本、

中には石の支柱に食い込む幹もあって、捩れに捩れたありようはあまりにも哀れな姿であった。

それでも美しい雪を被った八ケ岳を向かうに、誇らず、卑下せず、

ただ花を咲かせたい一心に踏ん張っているさまは、いとおしくてならなかった。

この花の生涯は七転八倒のものではなかったろうか。

老いて無惨であればこそ、ぽってりと咲いた桜色はいっそう初々しく思われた。

人生は過ぎ去って二度と還らないけれど、桜の咲く春は繰り返しやってくる。

私たちの一回きりの人生と、永遠に巡ってくる季節の循環性、

その交点に満開の花を咲かせるのである。

何というなつかしさであろうか。

さまざまの事おもひ出す桜かな 芭蕉

赤子はやべつぴんさんや山桜 草深昌子

哲学の道ゆく落花肩に浴び 間 草蛙

白壁の眩しきしだれ桜かな 石堂光子

病む友も独りのわれも花の中 古舘千世

花の雨駆け込み寺の小さきこと 山森小径

千年の静けさにゐて滝桜 上野春香

花散るや我が唄へば母踊り 鈴木一父

ドルフインにベンツ二台や花の昼 川井さとみ

手鏡に父の見てゐる初桜 末澤みわ

花冷の京の新居を訪ねけり 二村結季

一村は丸ごと桜吹雪かな 佐藤健成

ぼんぼりの消えて社の花惜しむ 中澤翔風

桜咲く小さき駅に小座布団 新井芙美

桜散るや日はとろとろと雲を追ひ 森田ちとせ

全山に桜の満ちて今日一日 湯川桂香

旅人の足湯してをり花の雲 菊竹典祥

花の雲ゆつたりとゆく乳母車 芳賀秀弥

咲き揃ふ終の棲家の桜かな 熊倉和茶

花片に吹かれて千鳥足となり 栗田白雲

花屑の星座の中を駆けにけり 泉 いづ

この岸も向うの岸も花万朶 日下しょう子

花の中ダルメシアンの立ち上がる 佐藤昌緒

花屑を鯉のゆったり潜りけり 中 園子

花散るやランドセルの子みな駆けて 狗飼乾恵

夕桜吹雪きてけふを惜しみけり 石原虹子

書を開き目を閉づ羅漢花の散る 平野 翠

男坂駆け抜けてゆく山桜 柴田博祥

憂ひごと晴らして山に桜満つ 東小薗まさ一

人知れず羚羊の句碑嶺桜 坂田金太郎

花吹雪両親祖父母一年生 松尾まつを

(2018年9月8日)