私が上京した当時(昭和28年)の東京は、戦前の面影を色濃く残す不思議な都でした。

最初に見たのが復興途上の東京駅と丸の内や日比谷で非常に重厚で美しい建物が並んでました。

一方、路上では白い衣装の片足の傷病兵がのアコーディオンで物哀し気な軍歌を鳴らしていました。

伯母の家に近い広い空き地には鉄条網がめぐらされ、ずっと草ぼうぼうだったのです。

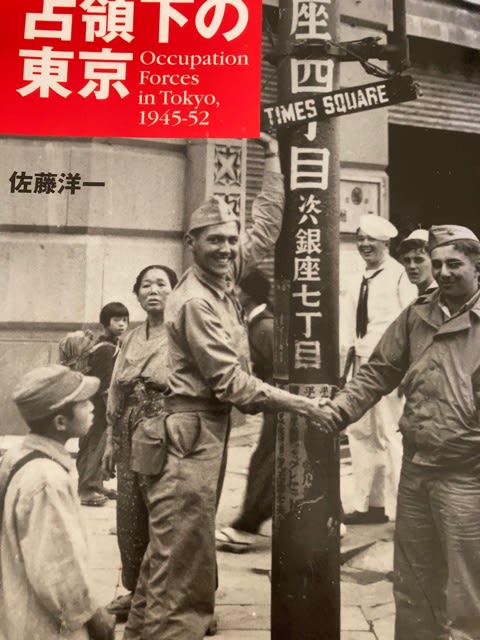

そして、都心部でよく見かける背のスラっと高い米兵は、ガムをかみながら呑気そうに歩いてました。勝手知ったる他人の家という感じでした。

そのころ、庶民の間では「アメリカ人は日本人より優れていてお金持ちで」という観念が浸透していました。ついこの前までの戦争における憎い敵という意識は殆ど見られません。日本人の環境に慣れやすく、権威に従順な性質は敗戦後も変わりませんでした。

実際周りのアメリカ人は鷹揚で優しく、「アメリカの人はみんな親切だ」というイメージを私も持っていたのです。気前よく、物惜しみもせず、日本の復興を助けてくれる善意の人といったみたいな。

しかし、後々よく考えてみると現実は少し違うようです。

当時の写真を見ていきましょう。

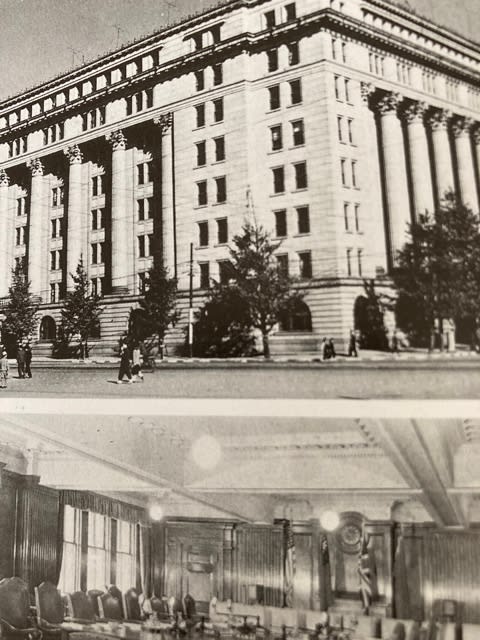

都心にあった便利で立派なビルは全て占領軍が公の場として利用しました。

占領下において、主要な建物の改築が遅れたのは、占領軍の反対にあったからです。彼らは日本の急激な復興よりも現状維持を望んだようです。そして空き地が多かったのも、新しいビルが建つのを好まなかったからです。つまり、日本人が力を持つのを抑えた訳です。

日比谷帝国生命ビル(現朝日生命)は東京憲兵司令部として使用。

明治生命ビルは極東空軍の司令部として使用。

上流から望む日本橋と野村ビル。手前ではなんと釣りをしてます。

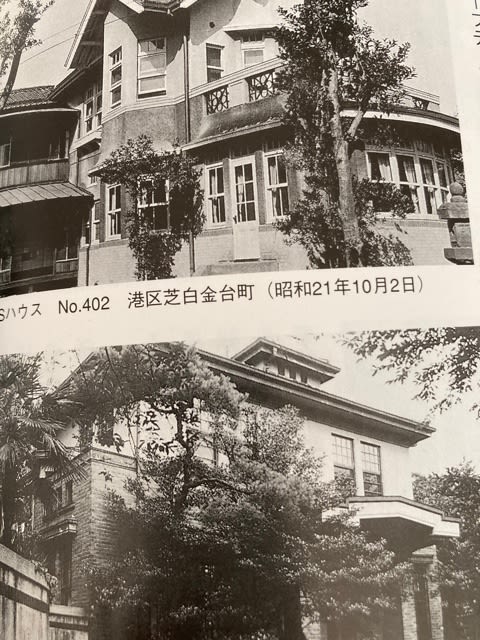

占領軍の家族は一般の市街地に使う個人の住宅を接収して優雅に暮らしたそうです。日本人の持ち主は積極的に欧米のモダンな様式を取り入れた住宅を作ったばっかりに、所有する邸宅を一時取られてしまったのです。改修されても何の保障もありませんでした。これらをUS住宅と言います。

こうして、米軍は占領中めぼしい建物の殆どを自分たち用にしてしまった訳です。

これは、罹災した家族や親戚の暮らした東京下町のバラック建築です。昭和22年正月風景で戸口にローマ字が描かれています。「負けずに頑張っていこう」という一家の思いが伝わってくる一枚です。

占領軍は敗戦直後から昭和27年サンフランシスコ講和会議で平和条約が発効するまで日本を事実上支配していました。もっとも昭和32年アメリカ地上軍が全面撤退するまで、返還されなかった建物があるようです。

日本の真の終戦と言えのるはサンフランシスコ平和条約が締結された日かも知れません。それまで、名目的にアメリカ軍は戦時の日本を二度と同じ過ちを繰り返さぬために警備していた訳です。

占領下を離れ、日本が独立した国家として再出発した日、条約締結の日は1952年4月28日でした。その後90日以内に連合国軍は日本国から撤退することになりました。

リアルタイムで、そのころの東京を何の不思議もなく見ていた私にとって、ときおり見かけた占領軍の姿の思い出は懐かしいものがあります。洋の東西を問わず、戦後間もない頃の子供に大人は優しかったようです。

謎の多い占領下の日本に私が惹かれるのは、政治的興味よりも古いアメリカ映画を再度見たくなるような郷愁からです。セピア色した丸の内のビル街や日比谷公園は一級の名画のように私を魅了しているのです。