矢部川がもたらす恵みに抱かれたみやま市長田地区に日本でだだ一軒の天然樟脳工場において天然樟脳がつくられている。

(千寿の楽しい歴史)http://kusennjyu.exblog.jp/11022125/

みやまの伝統産業である天然樟脳の魅力を再発見しよう。というシンポジウムに参加しました。

開会にあたり五代目の内野和代さんの挨拶に始まり、九州産業考古学会、池森会長さんから「2011年度推薦産業遺産」認定の紹介がありました。

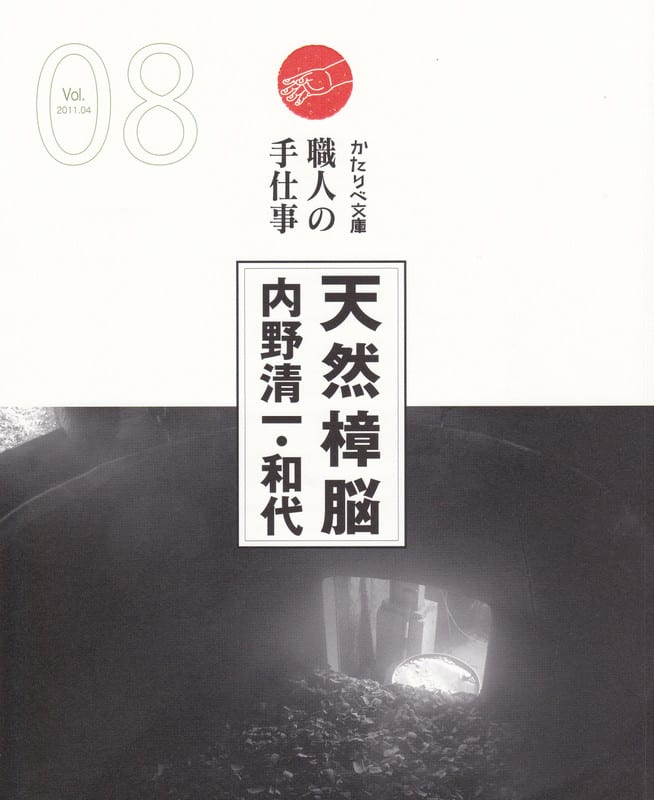

☆「天然樟脳 内野清一・和代」 出版の紹介が、(株)ゼネラルアサヒからありました。

本の表紙

☆今回、出版された本の内容から少し紹介してみます。

内野樟脳の創業は、江戸時代の終わり頃、以来150年続く。樟脳づくりは原木の楠木と冷却水が大量に得られる山裾に工場を構えることが多いが、この地にも10軒くらいはあった。その後、数軒になり、鹿児島と長崎にそれぞれ1軒あったが、平成5~6年にかけ廃業され、ここが日本でただ1軒の樟脳工場となった。

天然樟脳は日本では防虫剤だったが、外国では香料や薬品の素材として重要であった。

明治時代に入り、セルロイドや火薬、フイルムの素材となり需要が急増し、価格も高騰して行く。

日本の樟脳づくりがの歴史は、元禄年間(1700年頃)に生産が始まった。琉球から薩摩に伝来し、薩摩藩で生産がはじまる。薩摩藩は南蛮貿易を通し樟脳を売りさばき藩財政を立て直し、土佐藩も樟脳生産を始め、両藩ともこれを資金とし、倒幕、明治維新へと向かう。

☆香りのまちづくりについて・・・・講師 吉武利文(香りのデザイン研究所)

・全国で取り組まれている「香りによるまちづくり」の事例紹介

・楠木と日本人、樟脳生産の歴史などの講話

☆天然樟脳製造工程の説明・・・研修生 藤井勝巳氏

☆小学校5年生の北嶋さんが樟脳作りを肌で体験し感じた詩を紹介されました。

・・・・・「しょうのうは、白く かがやく 香りの宝石」・・・・

☆参加者との意見交換

天然樟脳を作る過程で出る油は、アロマオイルや虫刺されなどに効能がある。中之島公園の森林浴の効能。伝統産業としての和ろうそく。矢部川流域のまちづくり等々、時間が足りない程の意見交換がありました。

☆最後に、みやま市の高野道生副市長・筑後市の中村征一市長が最後まで参加され、意見交換にも加わって、両市長の前向きな話を聞けたこたは良かったと思いました。

☆配布されたレジュメを掲載します。はクリックすると読みやすいです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます