川越に行った際、嫁さんが前から訪問したいと言っていた山崎美術館に初めて行ってみた、場所は蔵造りの町並みの入口・仲町交差点にある、私はどんな美術館か何も知らずに入った

前回川越を訪問したときに昼食をとった鰻の小川藤の方から歩いていくとメインストリートに差しかかるところに山崎美術館の看板が見えてきたので、そこから中に入ると、受付があり、入場料500円を払う、館内は撮影禁止

蔵造りの建物があり、一番手前に和菓子作りの木型が飾ってある建物となっている、先ずはそこを見学、お茶席などで出される色彩豊かで複雑な造形の和菓子の木型がいろいろ飾ってあり、興味深く鑑賞した

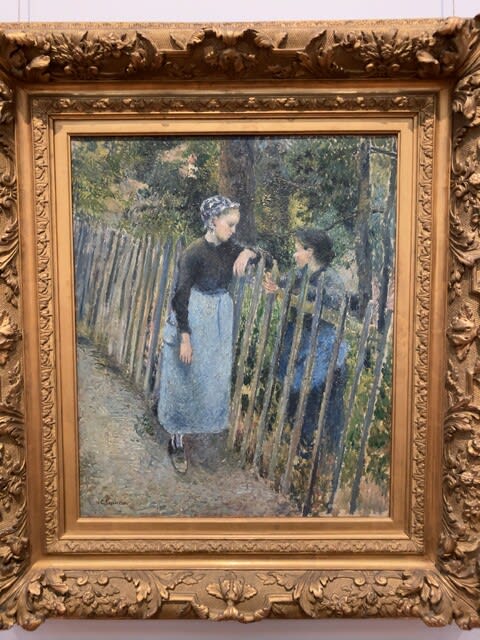

そこを出て奥に行くと直ぐに美術館の本館とでも言うべき建物があり、靴を脱いで中に入ると、そこには橋本雅邦画伯らの日本画が展示してあった

美術館の説明では、「橋本雅邦画伯は、川越藩のお抱え絵師橋本晴園養師の子息にて、明治時代における我が国画壇の最長老。郷土川越の有志が集まり、明治32年に画宝会を結成し、雅邦の力作の頒布を受ける。山崎家4代目故山崎豊は、同会の幹事として画伯から受けた作品をすべて大切に保管し、これを子孫に伝承させたが、その後社会公益の為、雅邦画伯の誕生150年を記念し、昭和57年文化の日に山崎美術館を発足した」とある、美術館は公益財団法人となっている

雅邦は、

- 狩野派絵師として腕を磨き、その腕前は狩野芳崖とともに、門下の二神足と讃えられた。

- その後、フェノロサと岡倉天心との出会いが大きな転機なり、日本画に西洋の空間表現、光の効果、構図の要素を取り入れ、狩野芳崖と共に画壇の中心となる。

- 明治22年に東京美術学校が開校したとき、日本画の主任教授となる。生徒の個性を尊重したとされ、横山大観、下村観山、菱田春草などが雅邦のもとから巣立っていった。また、若かりし川合玉堂も、雅邦の門下となり指導を受けている。

先日読んだ「日本の近代美術」(土方定一著)でも橋本雅邦のことが多く取り上げられていた、ただ、土方氏は雅邦の日本画を必ずしも評価してないようだが。

展示室は一部屋だけであり、展示作品もそれほど多くないが、これだけの作品をきちんと保存して公共の用に供しているとはすごいものだと感心した。

展示室を出ると座るところがあり、お茶と最中のサービスがあった、嫁さんと座っておいしく頂いているとき、係りの人と雑談になり、壁に山崎家の歴代の当主の名前などが書いてあったので、「山崎家というのは今は何をやっているのか」と聞いてみると、何と川越の有名な和菓子屋の「龜屋」の当主であるというから驚いた、知らなかった、出された最中も龜屋の亀の形をした最中だった

龜屋は天明三年(1783)の創業より 代々川越藩御用達の和菓子屋であり、最中やこがね芋が有名である。私も何回か買って帰ったことがある。係りの人に、龜屋に寄るならその狭い通路を行くと店に出ます、と言われ行ってみると、何とそこは仲町交差点にある龜屋本店の店舗であった、聞いてみると店舗奥の美術館は昔は菓子工場であったとのこと、それで和菓子の木型が展示してあったのかと合点した

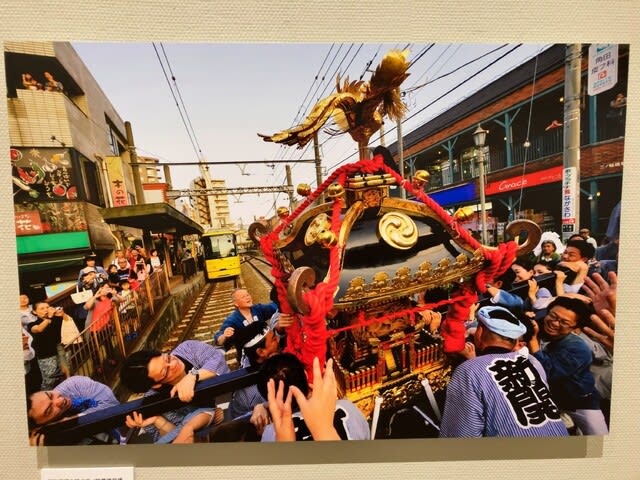

明日から川越祭りなので紅白の幕が町全体の商店街にかかっていた、せっかく店舗にでたので、亀の形をしたどら焼きとこがね芋、豆大福を買って帰った

お疲れ様でした、勉強になりました