どうぶつ園のじゅういは説明文です。

2年生では、たんぽぽのちえに続いて2度目です。

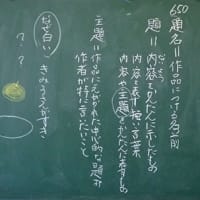

説明文は1の段落が大事になります。

ここに、作者が何を伝えたいかが書かれているからです。

題名は「どうぶつ園のじゅうい」ですが、何度も仕事という単語がでてきます。

「どうぶつ園のじゅういの仕事」について伝えたいと言うことが分かります。

ところで、子どもたちにとってどうぶつ園はなじみが深いですが、じゅういはどうでしょう。

ペットのための獣医は、かかわりがありそうです。

でも、「どうぶつ園のじゅうい」は分からないと思います。

すると、単元を通しての目当てが

「どうぶつ園のじゅういの仕事を見つけよう」となると思います。

作者の思いと、読み手の思いがぴったりと重なるわけです。

じゅういのことを少し子どもたちに説明した方が良さそうです。

「じゅうい」は「獣医」と書きます。

「獣」=どうぶつ 医=おいしゃさん 獣医=どうぶつのおいしゃさん あたりでよいでしょう。

この1の段落を読んで、どうぶつ園のじゅういの仕事が書かれているところをさがします。

この2つを見つけることができます。![]() どうぶつたちが 元気に くらせるようにする

どうぶつたちが 元気に くらせるようにする![]() どうぶつが びょうきやけがをしたときには ちりょうをする

どうぶつが びょうきやけがをしたときには ちりょうをする

このどちらでしょう。

多数決をとってみると、おそらく半々ぐらいでしょうか?

そこで

「最後まで勉強して、もう一度最後にどっちが正しいか、もう一度多数決をとるよ。」

「いつも、どうぶつ園のじゅういの仕事は![]() かな

かな![]() かなって、考えながらよんでね。」

かなって、考えながらよんでね。」

と話します。

これで、第1時間目が終わります。

これは、2年生の教材なので、このような対応でよいのですが

高学年だったら、文法上の知識で解決します。

動物たちが/病気やけがをした/ときには/ちりょうをする

「時には」、と「時にはでないとき」があることが分かります。 時に=そうしょっちゅうではないが、決して珍しくないことを表わす。

時に=そうしょっちゅうではないが、決して珍しくないことを表わす。

それ以外の時

それ以外の時

このどっちが大きいと言えばそれ以外の時の方が圧倒的に大きいわけです。

すると、獣医の仕事は、![]() どうぶつたちが 元気に くらせるようにすると分かります。

どうぶつたちが 元気に くらせるようにすると分かります。

その中の一部が、![]() どうぶつが びょうきやけがをしたときには ちりょうをするです。

どうぶつが びょうきやけがをしたときには ちりょうをするです。

そのパターンも2通りあるような気がします。このどっちでしょうか?

そのあたりは、第2段落以降を読んでいくことで解決していくことです。

具体例をもとに考えるのです。![]()

医療行為の方が大事。

医療行為の方が大事。

![]()

元気に暮らせるケアが大事。

元気に暮らせるケアが大事。

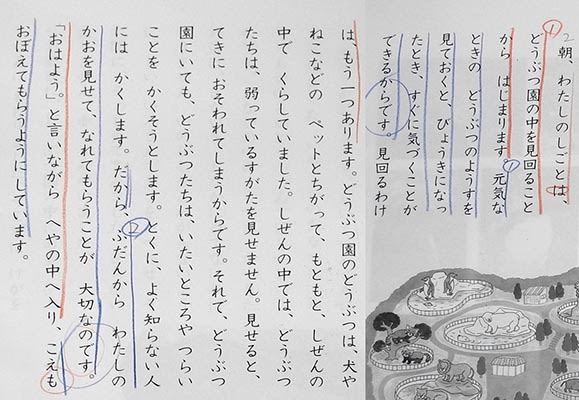

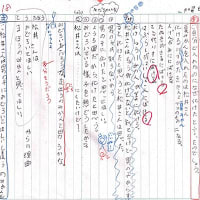

第2段落以降は、赤青鉛筆を活用します。

「朝」の仕事を探します。 赤線を引きます。

2つあることが分かります。

2つめは見つけられること、見つけられない子がいます。

そのときは「『おはよう』と言いながら部屋の..は、![]() 仕事

仕事 ![]() 仕事じゃないと選択させます。

仕事じゃないと選択させます。

仮に子どもたちの話し合いで![]() になったとしても、「声かけの重要性」は認識されるのでそれで良いのだと思います。

になったとしても、「声かけの重要性」は認識されるのでそれで良いのだと思います。

これを上手に説明するのには、

部屋の外からの仕事は?

部屋の中での仕事は?

と聞いてあげれば、納得してくれるはずです。

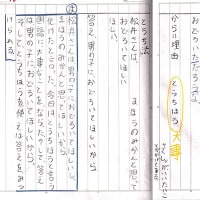

次に、朝の仕事をする「理由」を見つけます。青線を引きます。![]() の元気なときの....すぐに気づくことができるからです。

の元気なときの....すぐに気づくことができるからです。

はすぐに見つかります。

しかし、もうひとつあります。の答えがどこかは、わかりにくいです。

そこで

T:「たんぽぽのちえでは、理由をさがすのに便利な言葉を勉強したよね。」

と発問します。

S:「~のです。」「~からです。」

と思い出します。

確かに、![]() を調べると、 気づくことができるからです。と「~からです。」が使われています。

を調べると、 気づくことができるからです。と「~からです。」が使われています。

これを手がかりにすると、![]() ふだんから慣れてもらう...大切なのです。

ふだんから慣れてもらう...大切なのです。

がみつかります。

部屋の中の仕事の理由は、「声もおぼえてもらう」です。

「も」が気になります。

「顔」も「声」も両方同程度に大事なのです。

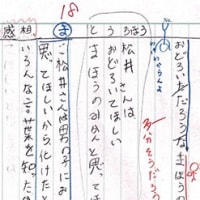

ここまで勉強して、最後にこう問います。

2の段落での「どうぶつ園のじゅういの仕事」は次のどちらでしょう。![]() どうぶつたちが 元気に くらせるようにする

どうぶつたちが 元気に くらせるようにする![]() どうぶつが びょうきやけがをしたときには ちりょうをする

どうぶつが びょうきやけがをしたときには ちりょうをする

こたえは、![]() どうぶつたちが 元気に くらせるようにするになります。

どうぶつたちが 元気に くらせるようにするになります。

だって、病気やけがをしていませんから。

| 第35回 | 2013年11月9日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

| 第36回 | 2013年12月14日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール |

第2会議室 |

しかし、小学校の先生は自分がその手本を見せても

なかなか難しい部分があると思います。

では、どのように育てたい生徒像に近づければいいんですかね?

ちなみに私の育てたい生徒像は

人のことを配慮した行動ができ、

何事にも真正面からぶつかっていく一生懸命に取り組む生徒です!

おかげで色々と自分の気持ちを振り返る機会をいただきました。

私たちにできることとできないことがあると思います。

私たちにできることの殆どは、授業です。

ですから、

私が生徒を育てる場は、主に授業です。

何事にも真っ正面からぶつかっていく一生懸命に取り組む生徒を育てることも、その殆どは授業を通して育てていくことになります。

言葉で「一生懸命に何でも取り組みなさい」「他人を思いやりましょう。」と教師が言い、生徒も「そうだ。」と思っても、そんな言葉は数時間すれば忘れ去られます。きっと何も変わりません。

言葉でなく、

一生懸命に取り組むとはどういうことか、一生懸命に取り組むとどんな良いことがあるか、どうしたら一生懸命になれるのかを、思いやるとはどういうことか、学ばせたいと思います。授業で。

難しい内容を、いかに簡単に見せるかを工夫します。

すると、できそうだ、やってみたいと思います。

そうして一生懸命に取り組みます。

そのときに、「今のあなたの学びは、一生懸命学んでいるというのだよ。」と教えます。

当たり前だと思っていたのに、誰かが違う考えを出します。

どちらが正しいか知りたくなります。

異なる考え(見方)と出会うと、人は考えることを始めるのです。

互いに検証するための手がかりを探し、どちらが正しいか思索し、討論します。

こうした作業は自分一人ではできません。

友達がいるから、考えるきっかけが生まれるのです。

クラスの友達の意見を聞き、自分の意見を聞いてもらって真の答えを求めていきます。

当然友達の意見を尊重しなければ、こうした授業は成り立ちません。

友達の意見をただ否定するだけでは、相手も心を開いてこちらの意見を聞いてくれないからです。

こうした中で「人のことを配慮する」ということを学びます。

私も、あらゆる場で「人のことを配慮した行動ができ、何事にも真正面からぶつかっていく一生懸命に取り組む」ことを求めます。

もちろん、学級作りに力を注ぎます。

しかし、それを学ばせる一番大切な場を、授業だと考えています。

私の仕事は、結局は授業をする仕事だからです。

とても参考になりました。

授業はたくさんのことを教えられますね♪

私は、今小学校の先生を目指している

ただの高校生なのですが、

今度教育大の推薦入試を受けます☆

受験するにあたっていろいろな方の意見を聞かせてもらえればなと思い、質問しました。

すごく丁寧に答えてくださり、ありがとうございます。

今から「理想の教育」を考えていたら、きっとすばらしい先生になりますね。

そろそろ受験シーズンです。

お体を大切にしながら勉強がんばってください。

私の娘も、優さんと同級生です。

娘も、教育学部を志望しています。

ライバルですね。

どちらも受かるといいな。