同カテゴリーの先回は「俳句」と「松尾芭蕉」について投稿した。

執筆のキッカケになったのは、先月(2024/04)出かけた西美濃への小旅行。

訪問地の1つ岐阜県・大垣市は「芭蕉」と縁が深い。

貞享元年(1684年)秋。

元禄元年(1688年)春。

元禄二年(1689年)秋。

元禄四年(1691年)秋。

履歴を時系列に沿って並べると、僅か7年ほどのうちに都合四度も来訪している。

うち三度目のそれが、あの大旅行の結び。

江戸・深川~関東~東北(奥州)~北陸と延べ2,400km、

およそ150日を費やした『奥の細道』のゴールに選んだのである。

大垣に「格別の思い」を抱いていたであろう事は、想像に難くない。

当時の大垣は、城主の文教奨励もあり俳句をたしなむ気風が充満。

しかも、大垣俳壇のリーダーは自分の弟子で俳友。

早くから「芭蕉」が編み出したスタイル---「蕉風」を受け入れてくれていた。

また、舟運(しゅううん)の拠点で、各地へのアクセスが便利。

旅をするにも滞在するにも、何かと都合のいい場所だった。

そんな経緯から、大垣には「奥の細道むすびの地 記念館」がある。

(※大垣 「奥の細道むすびの地 記念館」正面入口/りくすけ撮影)

施設オープンは平成24年(2012年)。

「奥の細道」の解説をはじめ、俳聖の人となりや人生を紹介する「芭蕉館」では、

各種展示やAVシアターを通じ、旅の概略を学び追体験ができる。

館内は撮影不可の為お披露目できないが、なかなかの充実ぶり。

貴方が歴史ファン、江戸ファン、俳句ファン、芭蕉ファンなら、

楽しいひと時を過ごすことが出来るだろう。

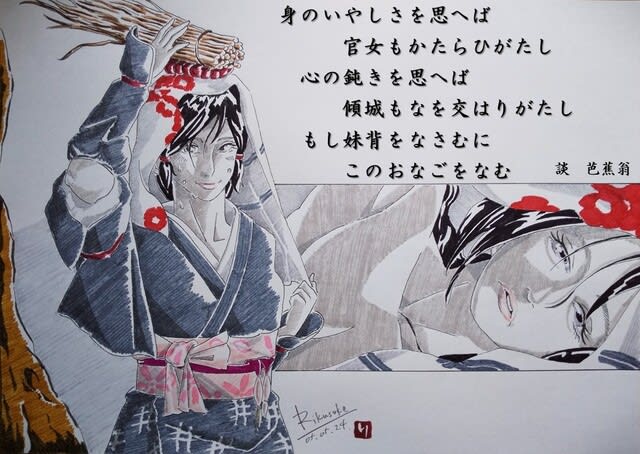

さて、ここからは記念館常設展示で個人的に気になった

「人間・芭蕉」コーナーにモチーフを得た拙作を紹介したい。

ほんの手すさび 手慰み。

不定期イラスト連載 第二百三十六弾「大原女(おおはらめ)」。

芭蕉門下の1人に「野沢凡兆(のざわ・ぼんちょう)」という人物がいる。

金沢出身で京都に暮らし、医の道を志していたが、

「芭蕉」の作品に感化され文芸にのめり込んだ。

彼が遺した俳文(はいぶん/歌に関するコラム・エッセイのようなもの)「柴売ノ説」に、

師匠が戯れにこんなことを語ったと記録がある。

『身のいやしさを思へば 官女もかたらひがたし

心の鈍きを思へば 傾城もなほ交わりがたし

もし妹背をなさむに このおなごをなむ』

■「官女(かんじょ)」は、

宮中、将軍家・大名などに仕える女官。

身分が確かで眉目秀麗なVIP専用女性スタッフといったところ。

■「傾城(けいせい)」は、

紀元前の中国王朝「前漢」の歴史を著した「漢書」に由来。

色香で君主を惑わせ、国政を蔑ろにさせ城を傾けてしまうほどの美女のこと。

江戸期の日本では、太夫や天神などの最上級遊女を指す。

■「妹背(いもせ)」は、

兄妹・姉弟・夫婦の仲、ひいては睦まじい男女をいう。

■文中の「このおなご」とは、

京の山里・大原の女性たち「大原女」。

紺の着物、赤の襷(たすき)掛け。

白手拭を吹き流すのが定番の装束。

柴(しば)や炭、薪などを頭に載せ、

往復20数kmもの道のりを歩き、都まで行商にやって来た。

補足を交えたうえで前掲の芭蕉談を、

フランクな話し言葉に現代意訳するなら、こんな感じになるかもしれない。

『凡兆ぉ~、俺って元々農家の次男坊で田舎者だろ。

だからぁ、いい匂いのするお女中っていいなぁ~と思うけど、高根の花なんだよな。

じゃあプロでいいじゃんってなるかもだけど、ピンとこないんだよ。

色っぽいハナシで盛り上がるんなら、やっぱフツーの娘(こ)が---

ほら!あそこを歩いてる柴売りの大原女なんかがイイんだよ。

よく見れば、結構カワイイぜ。』

---「芭蕉」先生、失礼しました!

大原女は、古くから京都の名物の一つ。

江戸時代には彼女たちをモデルにした美人画が流行ったとか。

華やかな都大路にはいない、純朴な雰囲気がウケたと考えられる。

また、僕は人気の一因として、一種の“神秘性”を帯びていたとも推測。

大原の位置は、京都市左京区の北東部。

比叡山の麓にあたるそこは「延暦寺」の影響が強く及ぶ所だった。

幕府による政(まつりごと)、御所の威光とは違う、

仏の力に護られたパワースポットからやって来る涼し気な瞳の女性たち。

大原女には、そんなイメージが備わっていたかもしれない。

ともかく弟子の書にある一幕は、文学史上の偉人として持ち上げられがちな「芭蕉」の

人間臭いエピソードではないだろうか。

もう一つ「奥の細道むすびの地 記念館」常設展示「人間・芭蕉」コーナーから紹介したい。

「芭蕉」は、故郷で造り酒屋を営む門人「宗七(そうしち?)」へ宛て、

こんな手紙を出しているという。

『から口一升 乞食(こつじき)申したく候』

(伊賀へ帰ったらアンタのとこの旨い酒、分けてね。一升だけでいいから)

何しろ「芭蕉」は自らの創作活動を優先するため、

苦労して手に入れた俳句レッスンプロの座を捨て、収入の道閉ざしている。

名声を得て以降も暮らし向きは楽ではなく、借金、もらいもので日々を繋いでいた。

ちなみに酒の句も少なくなく、呑兵衛の傾向が見え隠れ。

俳聖はアーティストらしく、わがままで、だらしなく、自己中心的な面がある。

でも、才能の輝きにいささかの翳りなく、弟子たちから慕われ愛されたのだ。

それは、大旅行を結んだ時の様子からも窺える。

元禄2年(1689年)8月21日(現在の暦では10月4日)、

「芭蕉」は敦賀まで出迎えに来た弟子を伴い大垣に着いた。

およそ2週間の滞在中、多くの親しい人たちが尋ねて来たという。

ある者は急ぎ足で、ある者は早馬を飛ばして、あるものは土産持参で。

皆「芭蕉」の無事を喜び、労わりたいと思い集った。

---『奥の細道』という長編ロードムービーのハッピーエンディングである。

そして、ラストシーンで主人公は意外な台詞を口にした。

『旅は終わらない』

(※大垣 船町湊の句碑「蛤塚」/りくすけ撮影)

『蛤の ふたみに別 行秋ぞ』

(はまぐりの ふたみにわかれ ゆくあきぞ)

過ぎ去ろうとしている秋に別れを告げ、手を振る諸君に別れを告げる。

貝の身と殻とを二つに引き裂く様に、再び悲しい別れの時が来たのだ。

旅の疲れを癒やした「芭蕉」は、歌を残し川港から舟に乗る。

目指すは、伊勢の二見浦。

伊勢神宮の遷宮へ参上するため、

多勢の見送りを受けながら、栖(すみか)に帰ってゆくのだった。

月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり