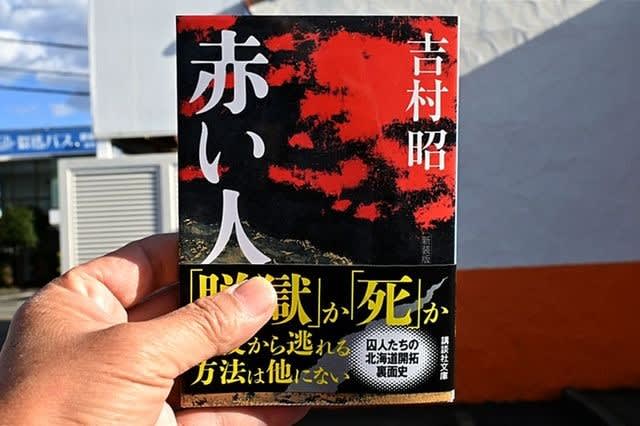

■吉村昭「赤い人」講談社文庫(1984年刊) ※原本は1977年筑摩書房

変てこなタイトルだなあと思いながら、書店の棚を前にして数ページ読みはじめたら止まらなくなり、結局買って帰った。

赤い人というのは囚人のこと。朱色の獄衣を着せられているため、作者がそう呼ぶことにしたのだろう。

こういう著作を秀作といっていいのかどうか、迷わざるをえないが、充実した、緻密な小説である。

小説というより、味わいは明らかにドキュメンタリーのもの。吉村昭らしいといえば、まさにそうした本。

文庫のオビには・・・「脱獄」か「死」か、苦役から逃れる方法は他にないと、大きな文字が躍っている。

本文308ページ(現行版)が、びっしりと文字で埋め尽くされているので、途中で投げ出してしまう読者もいるかもしれない。

《囚人たちの北海道開拓裏面史。明治十四年、赤い獄衣の男たちが石狩川上流へ押送された。無報酬の労働力を利用し北海道の原野を開墾するという国策に沿って、極寒の地で足袋も支給されず重労働を課せられる囚人たち。「苦役ニタヘズ斃死(へいし)」すれば国の支出が軽減されるという提言のもと、囚人と看守の敵意にみちた極限のドラマが展開する。》講談社文庫の内容紹介より

本書を最後のページまで引っ張っていく、作者のこの執念たるや、いったいどこからくるのか(´?ω?)

Amazonのレビューで《この本は、吉村氏の数多い著作の中でも、ひときわ価値の高いものと思います》と、率直な感想を述べておられる方もいる。

北海道を舞台にした、獄吏と無期徒刑囚の果てしない闘争。それを容赦なく暴くことが、そのまま明治という時代の裏面史となっている。暗黒の開拓裏面史である。

これでもか、これでもかと、煩をいとわず、よくもまあ書いたものと、驚嘆せずにはいられない。

BOOKデータベースにあるように、

《囚人と看守の敵意にみちた極限のドラマが展開する》のである。

うん、おもしろいね・・・といっただけでは、すまされないものがある。

目をそむけたくなる人が、きっといるに違いない。そんなこと知りたくもない、と。わたしもそういった感想を、いくつかの場面で抱いた。

恐るべき非人間的な残酷シーンが、びっしりと描き込まれている。

《二個の遺体は、監獄の正門の近くにはこばれた。脱走囚を殺したという通報が捜索隊や警戒にあたっていた警察官、消防組員につたわり、かれらは、遺体の置かれた場所に集まってきた。

樺戸監獄と朱書された提灯の環の中で、監獄医が獄衣をはいで検視した。それが終わると、中年の看守がサーベルをひきぬき、遺体の眼に刃先を突き立てた。他の看守たちも一斉に抜刀し、二個の遺体を斬りはじめた。日本刀をたずさえた消防組員もそれにくわわり、ところきらわず頭から足先まで斬りつける。かれらの顔は上気したように赤らみ、競い合うように刀をふるう。かれらは無言であった。

やがて遺体は原型をうしない、斬りきざまれた。看守たちは、膾のように斬りきざまれた肉塊を無言で見つめていた。時刻は、午後十一時近くであった。

看守長が、

「獄舎にはこび、囚徒たちに見せる。見せしめにする」

と、かすれた声で言った。

看守たちが器械庫からスコップを持ってくると、肉塊をすくった。》(本書272ページ)

看守を殺害して脱獄した囚人を苦心惨憺のすえとらえて殺し、復讐のため、寄ってたかって死体を斬りきざむ。

ここはほんの一例。こういったシーンは枚挙にいとまなし。好きで書いているというより、必要に迫られ、現実を抉り出しているのだ。ホラー映画ではないし、吉村作品は、いたってシリアスなので、エンターテインメントとしては読めるはずはない。

アパート・マンション管理の仕事上知り合った方にM監獄の警務官がいたので、世間話的に体験談をお聞きしたことが何度かある。

部屋を借りて愛人を住まわせ、そこへ通っている、軍事マニアの少々風変りな人だった。

「いやはや、大変な仕事ですよ」と盛んにぼやいておられたが、定年の数年前に退職してしまった。

刑務所にも表と裏がある。マスコミで報道されるのは、表側だけ。

「赤い人」は、いろいろな資料に基づき、凶悪犯、国事犯を収容した北海道の集治監=監獄署の実態を描いている。時代は明治、北海道開拓(道路工事や採炭作業)にそのまま直結していることになる。囚人たちは安価な消耗品である。

吉村さんのスタンスは、“告発”にはないが、結果として、国家権力の暗黒面を抉って、「人間とはこういう所業をする生き物なんですよ」と訴えている。政治や社会の動きに強い影響をうけているのが、集治監=監獄なのだ。

愛する一方で憎しみあうことで、この世は成り立っている。戦場を書く小説家は多いが、“極限状況”としての監獄を描いたものは少ない。

囚人側から描き、看守側からも描きしているので、内容に厚みが出ているし、秀作とも評価できる。巻頭には当時の北海道の略地図があり、理解を助けてくれる。

吉村さんを読むたびに繰り返すようだが、じつによく調べ、小説化したもので驚嘆に値するリアリティがある。

こういう確かな手ごたえを感じさせるのが、吉村ワールドなのだ。これからも、長く読み継がれていくに相違ない(。-ω-)

しかし、仕方ないとはいえ、後味がいいとはいえない。

一つだけ注文をつけるとしたら「赤い人」というこのタイトル。

四苦八苦したすえにつけた題名だとは思うけれどねぇ。

評価:☆☆☆☆☆

変てこなタイトルだなあと思いながら、書店の棚を前にして数ページ読みはじめたら止まらなくなり、結局買って帰った。

赤い人というのは囚人のこと。朱色の獄衣を着せられているため、作者がそう呼ぶことにしたのだろう。

こういう著作を秀作といっていいのかどうか、迷わざるをえないが、充実した、緻密な小説である。

小説というより、味わいは明らかにドキュメンタリーのもの。吉村昭らしいといえば、まさにそうした本。

文庫のオビには・・・「脱獄」か「死」か、苦役から逃れる方法は他にないと、大きな文字が躍っている。

本文308ページ(現行版)が、びっしりと文字で埋め尽くされているので、途中で投げ出してしまう読者もいるかもしれない。

《囚人たちの北海道開拓裏面史。明治十四年、赤い獄衣の男たちが石狩川上流へ押送された。無報酬の労働力を利用し北海道の原野を開墾するという国策に沿って、極寒の地で足袋も支給されず重労働を課せられる囚人たち。「苦役ニタヘズ斃死(へいし)」すれば国の支出が軽減されるという提言のもと、囚人と看守の敵意にみちた極限のドラマが展開する。》講談社文庫の内容紹介より

本書を最後のページまで引っ張っていく、作者のこの執念たるや、いったいどこからくるのか(´?ω?)

Amazonのレビューで《この本は、吉村氏の数多い著作の中でも、ひときわ価値の高いものと思います》と、率直な感想を述べておられる方もいる。

北海道を舞台にした、獄吏と無期徒刑囚の果てしない闘争。それを容赦なく暴くことが、そのまま明治という時代の裏面史となっている。暗黒の開拓裏面史である。

これでもか、これでもかと、煩をいとわず、よくもまあ書いたものと、驚嘆せずにはいられない。

BOOKデータベースにあるように、

《囚人と看守の敵意にみちた極限のドラマが展開する》のである。

うん、おもしろいね・・・といっただけでは、すまされないものがある。

目をそむけたくなる人が、きっといるに違いない。そんなこと知りたくもない、と。わたしもそういった感想を、いくつかの場面で抱いた。

恐るべき非人間的な残酷シーンが、びっしりと描き込まれている。

《二個の遺体は、監獄の正門の近くにはこばれた。脱走囚を殺したという通報が捜索隊や警戒にあたっていた警察官、消防組員につたわり、かれらは、遺体の置かれた場所に集まってきた。

樺戸監獄と朱書された提灯の環の中で、監獄医が獄衣をはいで検視した。それが終わると、中年の看守がサーベルをひきぬき、遺体の眼に刃先を突き立てた。他の看守たちも一斉に抜刀し、二個の遺体を斬りはじめた。日本刀をたずさえた消防組員もそれにくわわり、ところきらわず頭から足先まで斬りつける。かれらの顔は上気したように赤らみ、競い合うように刀をふるう。かれらは無言であった。

やがて遺体は原型をうしない、斬りきざまれた。看守たちは、膾のように斬りきざまれた肉塊を無言で見つめていた。時刻は、午後十一時近くであった。

看守長が、

「獄舎にはこび、囚徒たちに見せる。見せしめにする」

と、かすれた声で言った。

看守たちが器械庫からスコップを持ってくると、肉塊をすくった。》(本書272ページ)

看守を殺害して脱獄した囚人を苦心惨憺のすえとらえて殺し、復讐のため、寄ってたかって死体を斬りきざむ。

ここはほんの一例。こういったシーンは枚挙にいとまなし。好きで書いているというより、必要に迫られ、現実を抉り出しているのだ。ホラー映画ではないし、吉村作品は、いたってシリアスなので、エンターテインメントとしては読めるはずはない。

アパート・マンション管理の仕事上知り合った方にM監獄の警務官がいたので、世間話的に体験談をお聞きしたことが何度かある。

部屋を借りて愛人を住まわせ、そこへ通っている、軍事マニアの少々風変りな人だった。

「いやはや、大変な仕事ですよ」と盛んにぼやいておられたが、定年の数年前に退職してしまった。

刑務所にも表と裏がある。マスコミで報道されるのは、表側だけ。

「赤い人」は、いろいろな資料に基づき、凶悪犯、国事犯を収容した北海道の集治監=監獄署の実態を描いている。時代は明治、北海道開拓(道路工事や採炭作業)にそのまま直結していることになる。囚人たちは安価な消耗品である。

吉村さんのスタンスは、“告発”にはないが、結果として、国家権力の暗黒面を抉って、「人間とはこういう所業をする生き物なんですよ」と訴えている。政治や社会の動きに強い影響をうけているのが、集治監=監獄なのだ。

愛する一方で憎しみあうことで、この世は成り立っている。戦場を書く小説家は多いが、“極限状況”としての監獄を描いたものは少ない。

囚人側から描き、看守側からも描きしているので、内容に厚みが出ているし、秀作とも評価できる。巻頭には当時の北海道の略地図があり、理解を助けてくれる。

吉村さんを読むたびに繰り返すようだが、じつによく調べ、小説化したもので驚嘆に値するリアリティがある。

こういう確かな手ごたえを感じさせるのが、吉村ワールドなのだ。これからも、長く読み継がれていくに相違ない(。-ω-)

しかし、仕方ないとはいえ、後味がいいとはいえない。

一つだけ注文をつけるとしたら「赤い人」というこのタイトル。

四苦八苦したすえにつけた題名だとは思うけれどねぇ。

評価:☆☆☆☆☆