表面温度がおよそ摂氏3500度以下の恒星を赤色矮星(M型矮星)と呼びます。

実は、宇宙に存在する恒星の8割近くは赤色矮星で、太陽系の近傍にある恒星の多くも赤色矮星なんですねー

今回は、太陽よりも直径や質量が小さく、表面温度も低い赤色矮星を公転する太陽系外惑星のはなし。

その3分の1には、表面には液体の水が存在できる可能性があるそうです。

このことから、今回の研究成果は今後10年間の系外惑星の研究にとって、非常に重要なものになりそうです。

その中でも赤色矮星の周囲では、地球に似た岩石質と推定される系外惑星がいくつも見つかっています。

ハビタブルゾーンを公転しているなどの条件次第では生命が存在する可能性もあることから、これらの系外惑星は研究者の注目を集めているんですねー

このため、ハビタブルゾーンを公転する惑星は、主星である赤色矮星の重力がもたらす潮汐力の影響を強く受けることになります。

そして、主星から遠ざかるとまた球体に戻っていく。

これを繰り返すことで発生した摩擦熱により惑星内部は熱せられていきます。

このような強い重力により、天体そのものが変形させられて熱を持つ現象を潮汐加熱といいます。

木星の衛星イオでは、木星や他の衛星の重力による潮汐加熱を熱源とした非常に活発な火山活動が知られていて、土星の衛星エンケラドスからプルーム(水柱、間欠泉)として噴出する水は潮汐加熱によって維持されている地下海が源だと考えられています。

系外惑星でも同様に潮汐加熱が起きている可能性があり、火山活動が起きていると指摘されているものもありますが、生命の居住可能性という観点では加熱の強さが問題になってきます。

それは、もし極端な潮汐加熱が起き場合、惑星は表面に液体の水が存在できないほど加熱されることも考えられるからです。

NASAの系外惑星探査衛星“ケプラー”とヨーロッパ宇宙機関の位置天文衛星“ガイア”の観測データが用いられました。

離心率とは軌道の形を示す数値のこと。

真円は0、楕円は0よりも大きくて1よりも小さく、放物線は1、双曲線は1より大きくなります。

たとえば、月の公転軌道は離心率0.0549の楕円形なので、地球に近づく時と遠ざかる時の距離の差は約4万キロ。

地球に近づいて大きく見えるタイミングの満月はスーパームーンと呼ばれています。

分析の結果示されたのは、調査対象のうち3分の2の惑星は離心率が大きく、極端な潮汐力がもたらす加熱によって表面で液体の水を保持できない可能性があること。

一方、残りの3分の1の惑星では、そこまで潮汐加熱が強くはなく、表面に液体の水を保持できる可能性、ひいては生命が存在する可能性もあることが示されています。

さらに、複数の惑星が見つかっている惑星系では公転軌道の離心率は小さくて真円に近い傾向にあり、主星を単独で公転する惑星では離心率が大きい傾向にあることも分かってきました。

なお、赤色矮星の周囲では、主星からの距離や公転軌道の離心率だけでなく、赤色矮星の活動性も生命の居住可能性を左右すると考えられています。

最近では約4.2光年先の赤色矮星“プロキシマ・ケンタウリ”の活動を分析した結果、そのハビタブルゾーンを公転している系外惑星“プロキシマ・ケンタウリb”の居住可能性は低いかもしれないとする研究成果が発表されています。

ただ、過去には赤色矮星の活動が惑星大気中のオゾン層の形成を促したり、赤色矮星の表面でフレアが発生する緯度によっては惑星への影響は限定的だとする研究成果も発表されています。

赤色矮星のハビタブルゾーンを公転する岩石惑星の環境については、まだまだ分かっていないことがたくさんあるはずです。

生命の居住性についても、肯定的なものから否定的なものまで色々と出てくるはずなので、これからの観測と研究に期待ですね。

こちらの記事もどうぞ

実は、宇宙に存在する恒星の8割近くは赤色矮星で、太陽系の近傍にある恒星の多くも赤色矮星なんですねー

今回は、太陽よりも直径や質量が小さく、表面温度も低い赤色矮星を公転する太陽系外惑星のはなし。

その3分の1には、表面には液体の水が存在できる可能性があるそうです。

この研究を進めているのは、フロリダ大学の博士課程学生Sheila Sagearさんと同大学の天文学者Sarah Ballardさんです。

このような系外惑星は、地球外生命を探索する上で最適なターゲットになることや、対象になる惑星は天の川銀河だけでも何億もあると推定されます。このことから、今回の研究成果は今後10年間の系外惑星の研究にとって、非常に重要なものになりそうです。

|

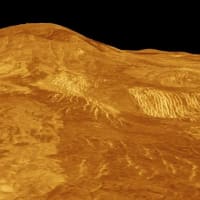

| 赤色矮星を公転する系外惑星のイメージ図。(Credit: NASA/JPL-Caltech) |

系外惑星が受ける潮汐力による加熱

人類は、これまでに5400個以上の系外惑星を発見しています。その中でも赤色矮星の周囲では、地球に似た岩石質と推定される系外惑星がいくつも見つかっています。

ハビタブルゾーンを公転しているなどの条件次第では生命が存在する可能性もあることから、これらの系外惑星は研究者の注目を集めているんですねー

“ハビタブルゾーン”とは、主星(恒星)からの距離が程良く、惑星の表面に液体の水が安定的に存在できる領域。この領域にある惑星では生命が居住可能だと考えられている。太陽系の場合は地球から火星軌道が“ハビタブルゾーン”にあたる。

ただ、赤色矮星の表面温度は4000℃以下と太陽よりも低いので、太陽系に比べると主星に近い位置にハビタブルゾーンが広がっています。このため、ハビタブルゾーンを公転する惑星は、主星である赤色矮星の重力がもたらす潮汐力の影響を強く受けることになります。

潮汐力は、重力によって起こる二次的効果の一種。天体の各部分に働く重力と天体の重心に働く重力とに差があるため起こる。

惑星の軌道が真円でなく楕円形に歪んでいる場合には、主星から遠いときはほぼ球体の惑星も、接近するにしたがって主星による潮汐力で引っ張られ、極端に言えば卵のような形になります。そして、主星から遠ざかるとまた球体に戻っていく。

これを繰り返すことで発生した摩擦熱により惑星内部は熱せられていきます。

このような強い重力により、天体そのものが変形させられて熱を持つ現象を潮汐加熱といいます。

木星の衛星イオでは、木星や他の衛星の重力による潮汐加熱を熱源とした非常に活発な火山活動が知られていて、土星の衛星エンケラドスからプルーム(水柱、間欠泉)として噴出する水は潮汐加熱によって維持されている地下海が源だと考えられています。

系外惑星でも同様に潮汐加熱が起きている可能性があり、火山活動が起きていると指摘されているものもありますが、生命の居住可能性という観点では加熱の強さが問題になってきます。

それは、もし極端な潮汐加熱が起き場合、惑星は表面に液体の水が存在できないほど加熱されることも考えられるからです。

|

| 火山活動が起きている可能性がある太陽系外惑星“LP 791-18 d”のイメージ図。(Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center/Chris Smith (KRBwyle)) |

公転軌道の離心率が潮汐加熱の強さに影響している

今回の研究では、101個の赤色矮星を公転する合計163個の系外惑星について、潮汐加熱の強さに影響する公転軌道の離心率(軌道離心率)を調べています。NASAの系外惑星探査衛星“ケプラー”とヨーロッパ宇宙機関の位置天文衛星“ガイア”の観測データが用いられました。

離心率とは軌道の形を示す数値のこと。

真円は0、楕円は0よりも大きくて1よりも小さく、放物線は1、双曲線は1より大きくなります。

たとえば、月の公転軌道は離心率0.0549の楕円形なので、地球に近づく時と遠ざかる時の距離の差は約4万キロ。

地球に近づいて大きく見えるタイミングの満月はスーパームーンと呼ばれています。

分析の結果示されたのは、調査対象のうち3分の2の惑星は離心率が大きく、極端な潮汐力がもたらす加熱によって表面で液体の水を保持できない可能性があること。

一方、残りの3分の1の惑星では、そこまで潮汐加熱が強くはなく、表面に液体の水を保持できる可能性、ひいては生命が存在する可能性もあることが示されています。

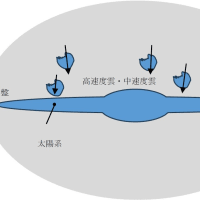

さらに、複数の惑星が見つかっている惑星系では公転軌道の離心率は小さくて真円に近い傾向にあり、主星を単独で公転する惑星では離心率が大きい傾向にあることも分かってきました。

なお、赤色矮星の周囲では、主星からの距離や公転軌道の離心率だけでなく、赤色矮星の活動性も生命の居住可能性を左右すると考えられています。

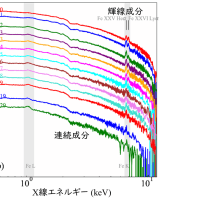

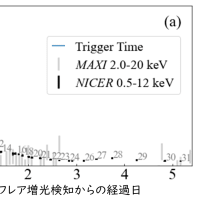

最近では約4.2光年先の赤色矮星“プロキシマ・ケンタウリ”の活動を分析した結果、そのハビタブルゾーンを公転している系外惑星“プロキシマ・ケンタウリb”の居住可能性は低いかもしれないとする研究成果が発表されています。

ただ、過去には赤色矮星の活動が惑星大気中のオゾン層の形成を促したり、赤色矮星の表面でフレアが発生する緯度によっては惑星への影響は限定的だとする研究成果も発表されています。

赤色矮星のハビタブルゾーンを公転する岩石惑星の環境については、まだまだ分かっていないことがたくさんあるはずです。

生命の居住性についても、肯定的なものから否定的なものまで色々と出てくるはずなので、これからの観測と研究に期待ですね。

こちらの記事もどうぞ