JAXAとヨーロッパ宇宙機関が共同で推進する水星探査ミッション“ベピコロンボ”で、不具合が発生していることが公表されました。

発生している不具合は、電気推進システムがフルパワーで動作しないというものです。

ラスターに利用できる十分な電力が供給できない問題

“ベピコロンボ”は、JAXAとヨーロッパ宇宙機関のそれぞれの周回探査機で、水星の総合的な観測を行う日欧協力の大型ミッションです。

周回探査機は、JAXAの水星磁気圏探査機“みお(MMO : Mercury Magnetospheric Orbiter)”とヨーロッパ宇宙機関の水星表面探査機“MPO(Mercury Planetary Orbiter)”の2機。

この2機の周回探査機は、飛行を担当するヨーロッパ宇宙機関の電気推進モジュール“MTM(Mercury Transfer Module)”に積み重なった状態で搭載され、水星を目指しています。

現在、“ベピコロンボ”は、“みお”と“MPO”、そして“MTM”が結合した状態で水星に向かっています。

“MTM”の太陽電池アレイと電気推進システムは、水星までの航行中に“ベピコロンボ”の推力を生み出すために使用されています。

ヨーロッパ宇宙機関によると、2024年4月26日にスラスターに十分な電力を供給できない問題が“MTM”に発生。

問題を把握した運用チームは、すぐに復旧作業を開始し、5月7日までに“ベピコロンボ”の推力は元のレベルの約90%まで回復しています。

でも、“MTM”が利用可能な電力は依然として本来よりも低く、全ての推力を回復することは、まだ実現できていないとしています。

現在運用チーム進めているの、現状の電力レベルで安定した推進力を維持することで、今後の飛行にどのような影響を与えるかを推定すること。

一方、問題の根本的な原因を特定し、スラスターに利用できる電力を最大化するための作業を、並行して続けていくそうです。

4回目の水星スイングバイへ

2018年10月にフランス領ギアナより打ち上げられた“ベピコロンボ”は、2025年12月の水星周回軌道投入に向けて、惑星間空間を減速するように航行していました。

これは、地球よりも内側の惑星に行くには、加速ではなく減速が必要なため。

水星の周回軌道に入るのに必要なエネルギーを、もし地球の外側にに向けて使ったとすると、太陽の重力圏を脱出できてしまうぐらいになってしまいます。

そう、距離としては近い地球と水星ですが、到達するためのエネルギー的には遠い存在になるんですねー

このため用いられるのが、燃料消費の無いスイングバイという飛行方式です。

探査機が、惑星の近傍を通過するとき、その惑星の重力や公転運動量などを利用して、速度や方向を変える飛行方式があります。

これにより探査機は、燃料を消費せずに軌道変更と加速や減速が行えます。

積極的に軌道や速度を変更する場合をスイングバイ、観測に重点が置かれる場合をフライバイと言い、使い分けています。

水星までの航行に予定されている、“ベピコロンボ”の軌道を変える惑星スイングバイは全9回。

“ベピコロンボ”は1回の地球スイングバイ、2回の金星スイングバイ、そして6回の水星スイングバイを実施することで、これらの惑星の重力を使って徐々に減速するんですねー

2021年10月1日に“ベピコロンボ”は1回目の水星スイングバイを実施し、その最中に搭載装置による科学観測を実施しました。

“ベピコロンボ”は、2022年6月と2023年6月にすでに2回目と3回目の水星スイングバイを実施し、今年(2024年)9月には水星で4回目のスイングバイを行う予定です。

“ベピコロンボ”は、現在の電力レベルが維持できれば、スイングバイに間に合うよう水星に到着することが可能なようです。

打ち上げから約7年かけて水星に到達するのは2025年12月、世界初となる2機の探査機を周回軌道へ投入し、2026年春から科学運用を開始するする予定です。

こちらの記事もどうぞ

発生している不具合は、電気推進システムがフルパワーで動作しないというものです。

|

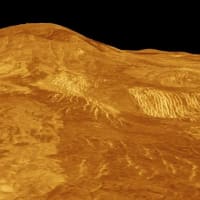

| 図1.水星に接近する“ベピコロンボ”のイメージ図。手前側に太陽電池アレイを備えた電気推進モジュール(イオンエンジン)が見えている。(Credit: spacecraft: ESA/ATG medialab; Mercury: NASA/JPL) |

ラスターに利用できる十分な電力が供給できない問題

“ベピコロンボ”は、JAXAとヨーロッパ宇宙機関のそれぞれの周回探査機で、水星の総合的な観測を行う日欧協力の大型ミッションです。

周回探査機は、JAXAの水星磁気圏探査機“みお(MMO : Mercury Magnetospheric Orbiter)”とヨーロッパ宇宙機関の水星表面探査機“MPO(Mercury Planetary Orbiter)”の2機。

この2機の周回探査機は、飛行を担当するヨーロッパ宇宙機関の電気推進モジュール“MTM(Mercury Transfer Module)”に積み重なった状態で搭載され、水星を目指しています。

現在、“ベピコロンボ”は、“みお”と“MPO”、そして“MTM”が結合した状態で水星に向かっています。

“MTM”の太陽電池アレイと電気推進システムは、水星までの航行中に“ベピコロンボ”の推力を生み出すために使用されています。

ヨーロッパ宇宙機関によると、2024年4月26日にスラスターに十分な電力を供給できない問題が“MTM”に発生。

問題を把握した運用チームは、すぐに復旧作業を開始し、5月7日までに“ベピコロンボ”の推力は元のレベルの約90%まで回復しています。

でも、“MTM”が利用可能な電力は依然として本来よりも低く、全ての推力を回復することは、まだ実現できていないとしています。

現在運用チーム進めているの、現状の電力レベルで安定した推進力を維持することで、今後の飛行にどのような影響を与えるかを推定すること。

一方、問題の根本的な原因を特定し、スラスターに利用できる電力を最大化するための作業を、並行して続けていくそうです。

|

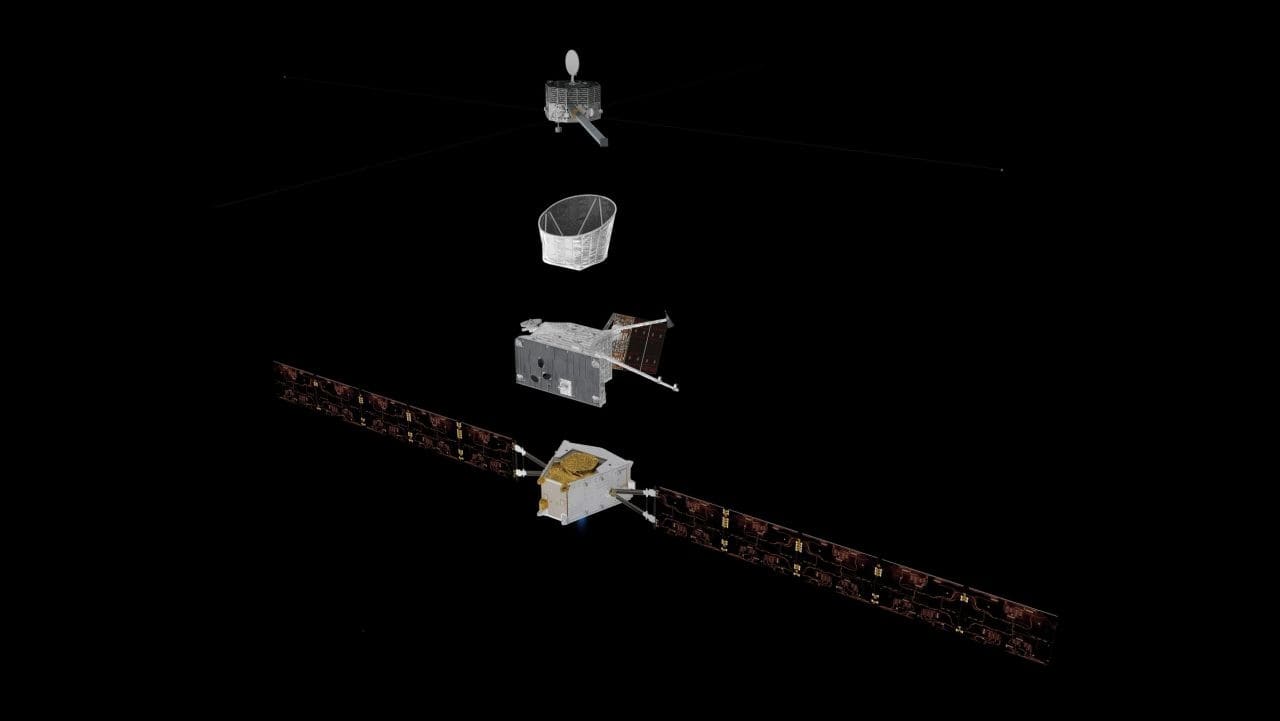

| 図2.“ベピコロンボ”の分解図。上からJAXAの水星磁気圏探査機“みお”、水星周回軌道に投入されるまで“みお”を保護する筒状のサンシールド、ヨーロッパ宇宙機関の水星表面探査機“MPO”、ヨーロッパ宇宙機関の電気推進モジュール“MTM”。(Credit: ESA/ATG medialab) |

4回目の水星スイングバイへ

2018年10月にフランス領ギアナより打ち上げられた“ベピコロンボ”は、2025年12月の水星周回軌道投入に向けて、惑星間空間を減速するように航行していました。

これは、地球よりも内側の惑星に行くには、加速ではなく減速が必要なため。

水星の周回軌道に入るのに必要なエネルギーを、もし地球の外側にに向けて使ったとすると、太陽の重力圏を脱出できてしまうぐらいになってしまいます。

そう、距離としては近い地球と水星ですが、到達するためのエネルギー的には遠い存在になるんですねー

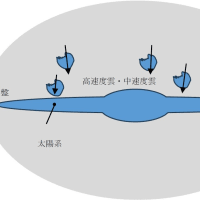

このため用いられるのが、燃料消費の無いスイングバイという飛行方式です。

探査機が、惑星の近傍を通過するとき、その惑星の重力や公転運動量などを利用して、速度や方向を変える飛行方式があります。

これにより探査機は、燃料を消費せずに軌道変更と加速や減速が行えます。

積極的に軌道や速度を変更する場合をスイングバイ、観測に重点が置かれる場合をフライバイと言い、使い分けています。

水星までの航行に予定されている、“ベピコロンボ”の軌道を変える惑星スイングバイは全9回。

“ベピコロンボ”は1回の地球スイングバイ、2回の金星スイングバイ、そして6回の水星スイングバイを実施することで、これらの惑星の重力を使って徐々に減速するんですねー

2021年10月1日に“ベピコロンボ”は1回目の水星スイングバイを実施し、その最中に搭載装置による科学観測を実施しました。

“ベピコロンボ”は、2022年6月と2023年6月にすでに2回目と3回目の水星スイングバイを実施し、今年(2024年)9月には水星で4回目のスイングバイを行う予定です。

“ベピコロンボ”は、現在の電力レベルが維持できれば、スイングバイに間に合うよう水星に到着することが可能なようです。

打ち上げから約7年かけて水星に到達するのは2025年12月、世界初となる2機の探査機を周回軌道へ投入し、2026年春から科学運用を開始するする予定です。

こちらの記事もどうぞ