2022年1月のこと、非常に強力な電波を長い周期で放出する謎の天体の発見が、カーティン大学のNatasha Hurley-Walkerさんたちの研究チームによって報告され、その正体が広く議論されました。

今回の研究では、その謎の天体と似た性質を持つ2番目の天体“GPM J1839-10”を発見。

その正体が、並外れた性質を持つ“マグネター”だということを突き止めています。

“GPM J1839-10”は、理論上観測できないはずの“死の谷”を越えた先に位置することになるので、今回の観測結果は宇宙最強の磁石となるマグネターについて、私たちがまだ理解していない性質があることを示唆しているようです。

この天体は、18分11秒ごとに30秒~60秒続く強力な電波を放射していたことから、これまでに知られているどの天体とも異なる未知の性質を持つ天体として、天文学者の注目を集めました。

このような周期で強力な電波を放出する天体としては、非常に強力な磁場を持つ中性子星のサブタイプ“マグネター”が候補として挙がります。

中性子星は、太陽の10~30倍程度の恒星が、一生の最期に大爆発(超新星爆発)した後に残される宇宙で最も高密度な天体。

主に中性子からなる天体で、ブラックホールと異なり半径10キロ程度の表面が存在し、そこに地球の約50万倍の質量が詰まっていています。

その中性子星の中でも、マグネターは非常に磁場が強力なサブタイプの呼び名(100億テスラ以上の超強磁場を持つと推定されていている)。

マグネターの強力な磁場と高速の自転の組み合わせが、強力な電波を放出する原動力になっていると考えられています。

でも、“GLEAM-X J162759.5-523504.3”の場合は、その性質がこれまでのマグネターの理論から大きく外れていることが問題になりました。

マグネターの性質上、電波の放出周期は数秒~数分程度になると考えられます。

その理由は、自転周期がそれ以上長い場合には、強力な電波を放出するほどのエネルギーが生じないので、マグネターは観測できないと考えられるからです。

でも、その後に“死線”を越えた領域でマグネターが続々と発見され、実際には“死線”から離れるほど観測数が急激に減少していく分布を示すことが明らかになります。

このため、新たな理論的研究で示された、その縁を越えることができないと考えられる2本目の“死線”が定義されることに。

それと同時に、1本目の(従来の)“死線”との間には、マグネターの分布が少ない“死の谷(Death Valley)”が存在するという考え方が新たに生まれました。

もちろん、マグネターのように極端な物性を持つ天体の性質は、まだ十分に理解されていないので、数十分の周期を持つマグネターは観測できないという前提が誤っているのかもしれません。

ところが、“GLEAM-X J162759.5-523504.3”は2018年1月~3月を最後に観測されていないので、それ以上研究を進めることができなくなってしまいます。

その天体は、地球から“たて座”の方向約1万5000光年彼方に位置する“GPM J1839-10”です。

“マーチソン広視野アレイ”による2022年7月~9月にかけての集中的な観測で発見されました。

“GPM J1839-10”は電波の放出周期が21分と長いだけでなく、強力な電波放出が5分間も持続していました。

これは、“GLEAM-X J162759.5-523504.3”の5倍以上の長さになります。

“GPM J1839-10”の発見により研究チームでは、オーストとラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)の電波望遠鏡(ASKAP、ACTA、PARKES)、南アフリカ電波天文台(SARAO)の電波望遠鏡“MeerKAT”、およびヨーロッパ宇宙機関(ESA)のX線天文衛星“XMMニュートン”を用いた追観測を実施。

それと同時に、過去の電波望遠鏡の観測データアーカイブを探索。

すると、アメリカ国立電波天文台(NRAO)の“カール・ジャンスキー超大型干渉電波望遠鏡群(VLA)”は1998年から、インド国立電波天体物理センター(NCRA)の“巨大メートル波電波望遠鏡(GMRT)”は2002年から、それぞれが“GPM J1839-10”からの電波をとらえていたことが判明しました。

この発見により、“GPM J1839-10”は少なくとも33年間、21分周期の強力な電波放出を継続していたことになります。

なぜ、これほど長周期の電波放出が長年続いているのかは不明のままです。

でも、今回の観測とデータ分析が示していたのは、“GPM J1839-10”の正体が“死の谷を越えた”マグネターという可能性が高いことでした。(※)

なので、未知の部分を埋めるには観測の継続が役立つはずです。

また、このような長周期で長時間にわたる電波放出は、正体がはっきりと分かっていない“高速電波バースト(数ミリ秒前後の間だけ強力な電波を放出する高エネルギー天文現象)”の一部という可能性もあります。

今回の研究は、マグネターだけでなく高速電波バーストという別の天文現象の解明にも役立つのかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

今回の研究では、その謎の天体と似た性質を持つ2番目の天体“GPM J1839-10”を発見。

その正体が、並外れた性質を持つ“マグネター”だということを突き止めています。

“GPM J1839-10”は、理論上観測できないはずの“死の谷”を越えた先に位置することになるので、今回の観測結果は宇宙最強の磁石となるマグネターについて、私たちがまだ理解していない性質があることを示唆しているようです。

|

| 図1.強力な磁場によって強力な電波を宇宙に放出するマグネターのイメージ図。今回発見された“GPM J1839-10”もマグネターだと考えられるが、その性質は典型的なマグネターからは大きく外れている。(Credit: ICRAR) |

マグネターの理論から大きく外れている天体

研究チームが最初に報告したのは、西オーストラリアに設置された電波望遠鏡“マーチソン広視野アレイ(MWA)”の観測で発見された、地球から約4000光年彼方に位置する天体“GLEAM-X J162759.5-523504.3”でした。この天体は、18分11秒ごとに30秒~60秒続く強力な電波を放射していたことから、これまでに知られているどの天体とも異なる未知の性質を持つ天体として、天文学者の注目を集めました。

このような周期で強力な電波を放出する天体としては、非常に強力な磁場を持つ中性子星のサブタイプ“マグネター”が候補として挙がります。

中性子星は、太陽の10~30倍程度の恒星が、一生の最期に大爆発(超新星爆発)した後に残される宇宙で最も高密度な天体。

主に中性子からなる天体で、ブラックホールと異なり半径10キロ程度の表面が存在し、そこに地球の約50万倍の質量が詰まっていています。

その中性子星の中でも、マグネターは非常に磁場が強力なサブタイプの呼び名(100億テスラ以上の超強磁場を持つと推定されていている)。

マグネターの強力な磁場と高速の自転の組み合わせが、強力な電波を放出する原動力になっていると考えられています。

でも、“GLEAM-X J162759.5-523504.3”の場合は、その性質がこれまでのマグネターの理論から大きく外れていることが問題になりました。

マグネターの性質上、電波の放出周期は数秒~数分程度になると考えられます。

その理由は、自転周期がそれ以上長い場合には、強力な電波を放出するほどのエネルギーが生じないので、マグネターは観測できないと考えられるからです。

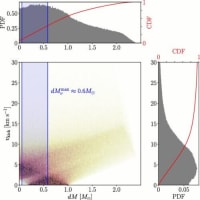

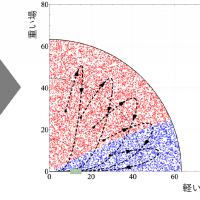

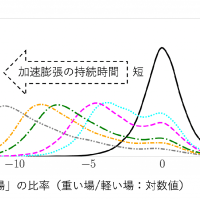

マグネターの観測数が少なくなる死の谷の存在

マグネターの観測ができなくなる限界については、1970年代までは理論的にも実際の観測でも、分布図に引かれた1本の“死線(Death Line)”で境界を表すことができると考えられていました。でも、その後に“死線”を越えた領域でマグネターが続々と発見され、実際には“死線”から離れるほど観測数が急激に減少していく分布を示すことが明らかになります。

このため、新たな理論的研究で示された、その縁を越えることができないと考えられる2本目の“死線”が定義されることに。

それと同時に、1本目の(従来の)“死線”との間には、マグネターの分布が少ない“死の谷(Death Valley)”が存在するという考え方が新たに生まれました。

もちろん、マグネターのように極端な物性を持つ天体の性質は、まだ十分に理解されていないので、数十分の周期を持つマグネターは観測できないという前提が誤っているのかもしれません。

ところが、“GLEAM-X J162759.5-523504.3”は2018年1月~3月を最後に観測されていないので、それ以上研究を進めることができなくなってしまいます。

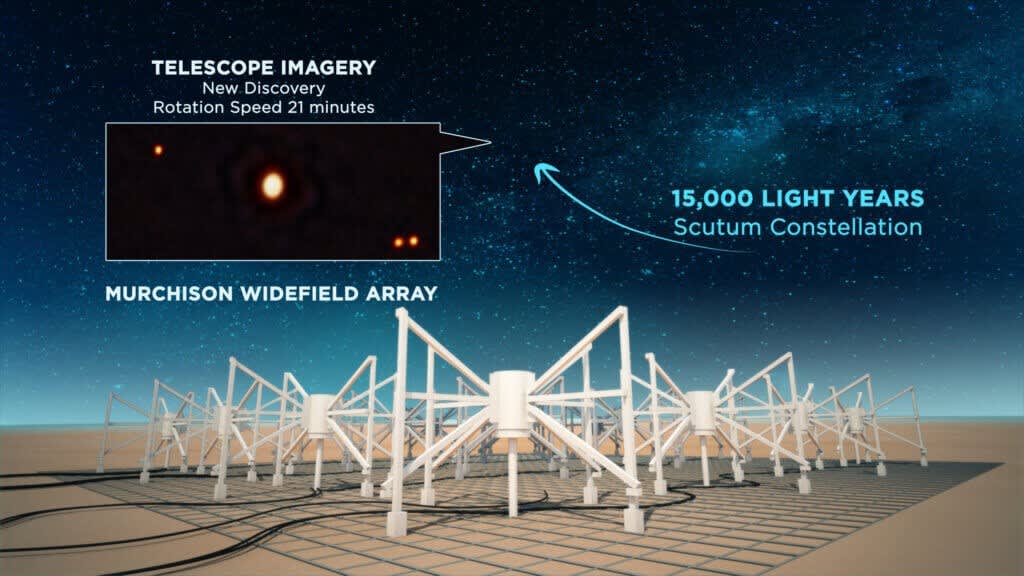

|

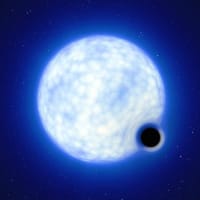

| 図2.今回研究された“GPM J1839-10”は電波望遠鏡“マーチソン広視野アレイ”によって発見された。地球からは“たて座”の方向約1万5000光年彼方に位置している。(Credit: ICRAR) |

21分周期で強力な電波放出を継続する天体

こうした背景の中、研究チームは似たような性質を持つ2番目の天体を発見するんですねーその天体は、地球から“たて座”の方向約1万5000光年彼方に位置する“GPM J1839-10”です。

“マーチソン広視野アレイ”による2022年7月~9月にかけての集中的な観測で発見されました。

“GPM J1839-10”は電波の放出周期が21分と長いだけでなく、強力な電波放出が5分間も持続していました。

これは、“GLEAM-X J162759.5-523504.3”の5倍以上の長さになります。

“GPM J1839-10”の発見により研究チームでは、オーストとラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)の電波望遠鏡(ASKAP、ACTA、PARKES)、南アフリカ電波天文台(SARAO)の電波望遠鏡“MeerKAT”、およびヨーロッパ宇宙機関(ESA)のX線天文衛星“XMMニュートン”を用いた追観測を実施。

|

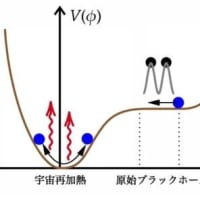

| 図3.“GPM J1839-10”は地上と宇宙から追加の観測が行われただけでなく、過去の観測データアーカイブからの掘り起こしも行われた。(Credit: SARAO, Daniel López, IAC, Marianne Annereau, NCRA, CSIRO, Dragonfly Media, AUI, NRAO, ESA.) |

すると、アメリカ国立電波天文台(NRAO)の“カール・ジャンスキー超大型干渉電波望遠鏡群(VLA)”は1998年から、インド国立電波天体物理センター(NCRA)の“巨大メートル波電波望遠鏡(GMRT)”は2002年から、それぞれが“GPM J1839-10”からの電波をとらえていたことが判明しました。

この発見により、“GPM J1839-10”は少なくとも33年間、21分周期の強力な電波放出を継続していたことになります。

なぜ、これほど長周期の電波放出が長年続いているのかは不明のままです。

でも、今回の観測とデータ分析が示していたのは、“GPM J1839-10”の正体が“死の谷を越えた”マグネターという可能性が高いことでした。(※)

マグネター以外には、非常に強力な磁場を持つ孤立した白色矮星という可能性もある。白色矮星にも“死の谷”を考えることは可能なものの、様々な理由で“死の谷”を回避できると考えられる。でも、今回の観測結果は、白色矮星からの放出とは一致しないことが判明している。

“GLEAM-X J162759.5-523504.3”や“GPM J1839-10”の存在は、中性子星やマグネターの物性に関する私たちの理解が不足していることを示しています。なので、未知の部分を埋めるには観測の継続が役立つはずです。

また、このような長周期で長時間にわたる電波放出は、正体がはっきりと分かっていない“高速電波バースト(数ミリ秒前後の間だけ強力な電波を放出する高エネルギー天文現象)”の一部という可能性もあります。

今回の研究は、マグネターだけでなく高速電波バーストという別の天文現象の解明にも役立つのかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ