約90光年彼方の赤色矮星で3つ目の惑星“LP 791-18 d”が見つかりました。

観測を進めて分かってきたのは、“LP 791-18 d”は周りの惑星や恒星の影響で活発な火山活動が起こっている可能性があること。

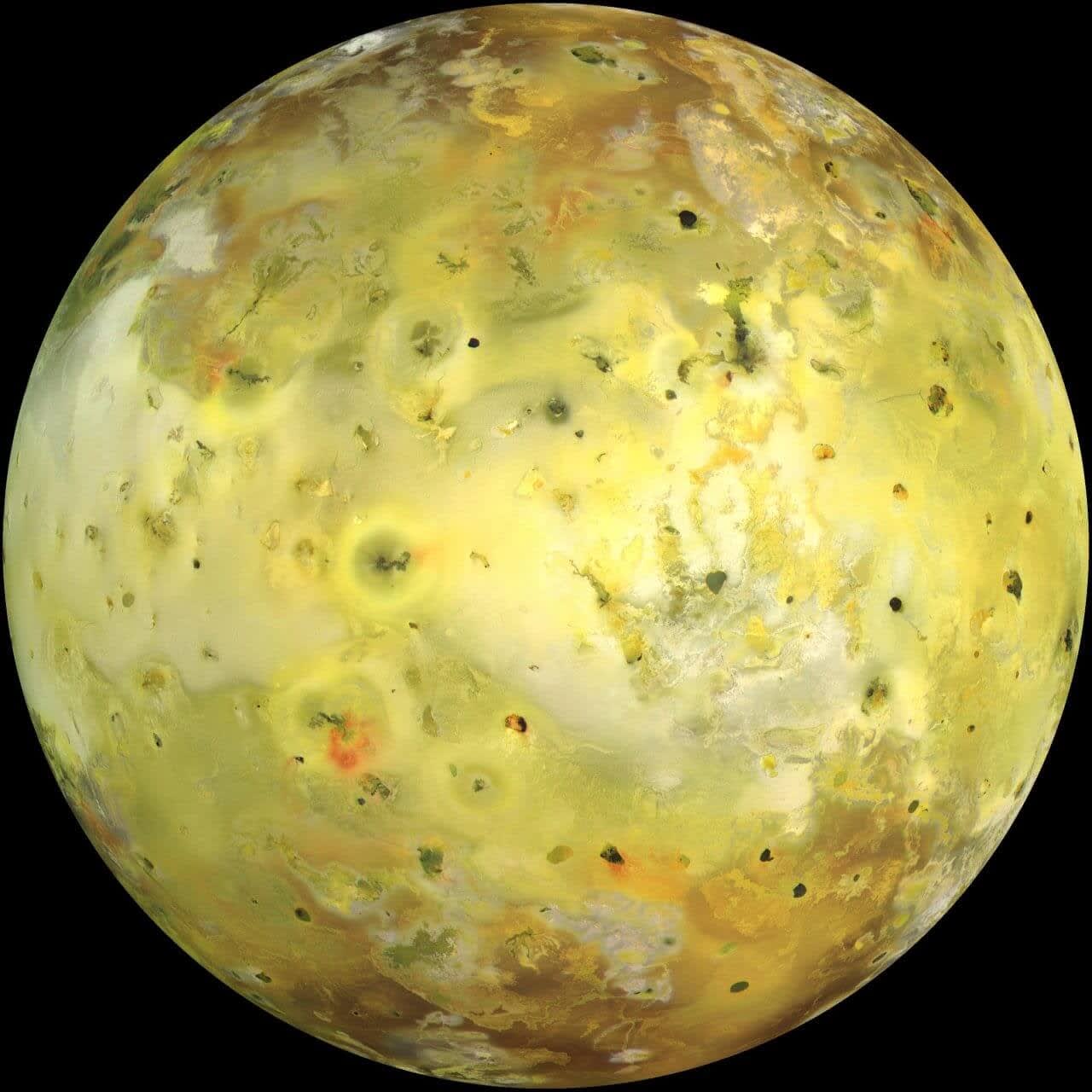

これまで、地球以外で高温の活火山があることが知られている天体は木星の衛星イオでした。

イオは太陽系の衛星の中では最も火山活動が活発なことが有名で、その表面に確認されている火山は400以上、マグマの温度は1000度以上あります。

そこからは硫黄を含むガスが放出されているようです。

それでは、“LP 791-18 d”は、どのような環境を持った惑星なのでしょうか?

“LP 791-18 d”はハビタブルゾーンの内側境界付近にあり、地球のように大気を保持している可能性もあるので、今後重要な惑星大気観測のターゲットになり得ると考えられています。

今後、“LP 791-18 d”の大気組成が検出できれば、惑星の地殻活動が惑星大気に及ぼす影響を深く調べることが可能になり、生命起源の研究につながる可能性もあるそうです。

どちらも、NASAの系外惑星探査衛星“TESS”による観測で見つかっています。

一方、恒星の周りを回る公転周期は約2.75日。

公転軌道は、惑星“LP 791-18 b”(公転周期約0.94日)と惑星“LP 791-18 c”(公転周期約4.99日)の間に位置していました。

主星“LP 791-18”の周りを公転するたびに、惑星“LP 791-18 d”と“LP 791-18 c”は接近するタイミングが訪れます。

この時、お互いの引力が影響を及ぼし合うので、トランジット時刻が一定の公転周期からズレてしまうことに…

このトランジット時刻のズレを調べることで、引力を及ぼしている惑星の質量を推定することができるんですねー

MuSCATチームをはじめ、多数の地上望遠鏡による観測を繰り返すことで毎回のトランジット時刻を測定し、惑星“LP 791-18 d”の質量が地球と同程度、惑星“LP 791-18 c”の質量が地球の9倍程度であることを明らかにしています。

この楕円形の軌道を公転する中で、惑星“LP 791-18 d”は中心の恒星に近づいたり遠ざかったりすることになり、恒星からの潮汐力が働くことになります。

恒星から遠い時はほぼ球体の惑星“LP 791-18 d”も、接近するにしたがって恒星の重力で引っ張られ極端に言えば卵のような形になります。

そして恒星から遠ざかるとまた球体に戻っていく…

これを繰り返すことで発生した摩擦熱により、惑星“LP 791-18 d”の内部が熱せられている可能性があるんですねー

このような強い重力により、天体そのものが変形させられて熱を持つ現象を“潮汐加熱”といいます。

木星の衛星イオでは、同じ仕組みで活発な火山活動が起こっているので、惑星“LP 791-18 d”の表面でも同様に火山が噴火しているのかもしれません。

このハビタブルゾーンの内側境界付近を、惑星“LP 791-18 d”は公転しているようです。

火山活動が起こっているとすれば、惑星“LP 791-18 d”には大気が供給されているはずなので、その大気に含まれる水蒸気が夜側で凝縮し、液体の水になっているのかもしれません。

惑星“LP 791-18 c”については、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による惑星大気の観測が予定されています。

研究チームでは、惑星“LP 791-18 d”も今後重要な惑星大気観測のターゲットになり得ると考えています。

そういった物質の中には、生命にとって重要な炭素なども含まれているはずです。

そのため、今後惑星“LP 791-18 d”の大気組成が検出できれば、惑星の地殻活動が惑星大気に及ぼす影響を深く調べることが可能になり、生命起源の研究につながる可能性もあるはずですよ。

こちらの記事もどうぞ

観測を進めて分かってきたのは、“LP 791-18 d”は周りの惑星や恒星の影響で活発な火山活動が起こっている可能性があること。

これまで、地球以外で高温の活火山があることが知られている天体は木星の衛星イオでした。

イオは太陽系の衛星の中では最も火山活動が活発なことが有名で、その表面に確認されている火山は400以上、マグマの温度は1000度以上あります。

そこからは硫黄を含むガスが放出されているようです。

それでは、“LP 791-18 d”は、どのような環境を持った惑星なのでしょうか?

“LP 791-18 d”はハビタブルゾーンの内側境界付近にあり、地球のように大気を保持している可能性もあるので、今後重要な惑星大気観測のターゲットになり得ると考えられています。

今後、“LP 791-18 d”の大気組成が検出できれば、惑星の地殻活動が惑星大気に及ぼす影響を深く調べることが可能になり、生命起源の研究につながる可能性もあるそうです。

|

| 発見された惑星dのイメージ図。右側奥の青い点が大きく重い惑星c。(Credit: NASA's Goddard Space Flight Center/Chris Smith (KRBwyle)) |

太陽より暗い赤色矮星を公転する惑星

今回の研究では、コップ座の方向約90光年の彼方に位置する太陽より暗い赤色矮星“LP 791-18”の惑星系を、宇宙と地上から詳しく観測しています。今回の研究を進めているのは、カナダ・モントリオール大学のMerrin S. Petersonさんたちの研究チームです。

これまでに見つかっている“LP 791-18”を公転する惑星は“LP 791-18 b”と“LP 791-18 c”の2つでした。どちらも、NASAの系外惑星探査衛星“TESS”による観測で見つかっています。

“TESS”は、地球から見て系外惑星が主星の手前を通過(トランジット)するときに見られる、わずかな減光から惑星の存在を探る“トランジット法”という手法により惑星を発見し、その性質を明らかにする。系外惑星探査衛星“TESS”が狙うのは、地球からおよそ300光年以内にあり、恒星の明るさによって大気が照らされている惑星。調査する恒星の多くはM型矮星という銀河系に最も多いタイプで、私たちの太陽よりも小さくて暗い恒星。

今回、NASAの赤外線天文衛星“スピッツァー”による127時間におよぶ連続観測データから、新たに惑星“LP 791-18 d”が見つかることになります。“スピッツァー”は、“ハッブル宇宙望遠鏡”や“X線天文衛星“チャンドラ”、“コンプトンガンマ線観測衛星”と共に、様々な波長の電磁波で宇宙を観測する衛星群“グレート・オブザーバトリーズ”の1機として、NASAが2003年8月に打ち上げた赤外線天文衛星。広い波長範囲や高い感度で赤外線を観測し、暗黒星雲に埋もれた多くの原始星を発見してきたが、2020年1月31日に機体はセーフモードに移行、すべての科学運用を終了している。“スピッツァー”が投入されたのは、地球から距離を置いて、追いかけるような位置関係で太陽を公転する軌道。これにより、地球から出る熱放射の影響を避けることができ、より口径の大きな地上望遠鏡を上回る感度を達成していた。

その後の観測は、惑星の性質を調べるため日本のMuSCATチームを含め、“TESS”の公式追観測プログラムである“TFOP(TESS Follow-up Observing Program)”に参加している多数のチームが地上望遠鏡を用いて、惑星“LP 791-18 c”と“LP 791-18 d”のトランジット観測を行っています。岡山県の188センチ望遠鏡(MuSCAT)、スペインのテネリフェ島の1.52メートル望遠鏡(MuSCAT2)、アメリカのマウイ島の2メートル望遠鏡(MuSCAT3)用に開発された、3つもしくは4つの波長帯で同時にトランジットを観測できる多色同時撮像カメラ“MuSCAT”シリーズを用いた研究チーム。“MuSCAT”はMulticolor Simultaneous Camera for studying Atmospheres of Transiting exoplanetsの略で、岡山県の名産品にちなんでいる。

|

| 国立天文台ハワイ観測所岡山分室(岡山県)の188センチ望遠鏡に取り付けられた多色同時撮像カメラ“MuSCAT”。今回の観測に用いられた“MuSCAT”は可視光の3色での同時撮像観測が行える。(Credit: MuSCATチーム) |

|

| 今回の観測に用いられた“MuSCAT2”が搭載されたテイデ観測所(スペインのテネリフェ島)の1.52メートルカルロス・サンチェス望遠鏡のドーム。(Credit: MuSCATチーム) |

地球に似ている惑星

観測の結果分かってきたのは、惑星“LP 791-18 d”の半径は地球のおよそ1.03倍と、地球にとても良く似ていること。一方、恒星の周りを回る公転周期は約2.75日。

公転軌道は、惑星“LP 791-18 b”(公転周期約0.94日)と惑星“LP 791-18 c”(公転周期約4.99日)の間に位置していました。

主星“LP 791-18”の周りを公転するたびに、惑星“LP 791-18 d”と“LP 791-18 c”は接近するタイミングが訪れます。

この時、お互いの引力が影響を及ぼし合うので、トランジット時刻が一定の公転周期からズレてしまうことに…

このトランジット時刻のズレを調べることで、引力を及ぼしている惑星の質量を推定することができるんですねー

MuSCATチームをはじめ、多数の地上望遠鏡による観測を繰り返すことで毎回のトランジット時刻を測定し、惑星“LP 791-18 d”の質量が地球と同程度、惑星“LP 791-18 c”の質量が地球の9倍程度であることを明らかにしています。

|

| “LP 791-18”周囲の3つの惑星の軌道。惑星のシンボルの大きさと軌道の円の大きさは、観測された惑星の大きさと公転距離の比を反映している。1天文単位(au)は太陽~地球間の平均距離、約1億5000万キロに相当。(Credit: 東京大学) |

天体そのものが変形させられて熱を持つ現象

質量の大きな惑星“LP 791-18 c”から及ぼされる引力は、惑星“LP 791-18 d”の公転軌道をわずかに楕円形に変形させています。この楕円形の軌道を公転する中で、惑星“LP 791-18 d”は中心の恒星に近づいたり遠ざかったりすることになり、恒星からの潮汐力が働くことになります。

恒星から遠い時はほぼ球体の惑星“LP 791-18 d”も、接近するにしたがって恒星の重力で引っ張られ極端に言えば卵のような形になります。

そして恒星から遠ざかるとまた球体に戻っていく…

これを繰り返すことで発生した摩擦熱により、惑星“LP 791-18 d”の内部が熱せられている可能性があるんですねー

このような強い重力により、天体そのものが変形させられて熱を持つ現象を“潮汐加熱”といいます。

木星の衛星イオでは、同じ仕組みで活発な火山活動が起こっているので、惑星“LP 791-18 d”の表面でも同様に火山が噴火しているのかもしれません。

火山活動と惑星大気

惑星“LP 791-18 d”は、中心の恒星“LP 791-18”の近くを公転しています。表面温度がおよそ摂氏3500度以下の恒星を赤色矮星と呼ぶ。実は宇宙に存在する恒星の8割近くは赤色矮星で、太陽系の近傍にある恒星の多くも赤色矮星。太陽よりも小さく、表面温度も低いことから、太陽系の場合よりも恒星に近い位置にハビタブルゾーンがある。

ただ、赤色矮星に分類されている“LP 791-18”の表面温度は太陽よりも低く光度も暗いので、ハビタブルゾーンは太陽系の場合よりも恒星に近い位置になります。このハビタブルゾーンの内側境界付近を、惑星“LP 791-18 d”は公転しているようです。

“ハビタブルゾーン”とは、主星(恒星)からの距離が程良く、惑星の表面に液体の水が存在できる領域。この領域にある惑星では生命が居住可能だと考えられている。太陽系の場合は地球から火星軌道が“ハビタブルゾーン”にあたる。

ただ、惑星“LP 791-18 d”は“潮汐ロック”により常に同じ面を“LP 791-18”に向けているようです。潮汐ロックとは、主星からの潮汐力の影響で自転周期と公転周期が一致し、常に主星に対して同じ面を向け続けている状態。主星の近くを公転している場合など、受ける潮汐力が大きい場合に比較的よくみられる現象。月が地球に同じ面を向けているのも同じ現象。

昼側は高温で水は蒸発してしまっている可能性が高く、一方で夜側は十分に冷えていると考えられています。火山活動が起こっているとすれば、惑星“LP 791-18 d”には大気が供給されているはずなので、その大気に含まれる水蒸気が夜側で凝縮し、液体の水になっているのかもしれません。

惑星“LP 791-18 c”については、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による惑星大気の観測が予定されています。

研究チームでは、惑星“LP 791-18 d”も今後重要な惑星大気観測のターゲットになり得ると考えています。

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、NASAが中心になって開発した口径6.5メートルの赤外線観測用宇宙望遠鏡。ハッブル宇宙望遠鏡の後継機として、2021年12月25日に打ち上げられ、地球から見て太陽とは反対側150万キロの位置にある太陽―地球間のラグランジュ点の1つの投入され、ヨーロッパ宇宙機関と共同で運用されている。名称はNASAの第2代長官ジェームズ・E・ウェッブにちなんで命名された。

惑星“LP 791-18 d”の活発な火山活動は、本来であれば惑星の地殻内部に閉じ込められてしまう物質を、大気中に送り込む役割を果たしているのかもしれません。そういった物質の中には、生命にとって重要な炭素なども含まれているはずです。

そのため、今後惑星“LP 791-18 d”の大気組成が検出できれば、惑星の地殻活動が惑星大気に及ぼす影響を深く調べることが可能になり、生命起源の研究につながる可能性もあるはずですよ。

こちらの記事もどうぞ