若穂の北野美術館で 書家の川村龍州 さんの講演会があったので、行ってきました。

この川村龍州さんは 書家の川村驢山さんの長女のもとへ養子として入られた方だそうです。

川村驢山さんは書家の中で一番最初に日本芸術院賞を受けられた方で 高名な方だったそうである。

講演会場に 有名人の(幕末から明治の)書が展示されていたがその隣に驢山さんの書も展示されており、その流れるような自然体の書に美しさだけでなくやすらぎおも感じられた。

楷書といってもさまざまな形があると手本を

草書と(あまり変化して読めない)と隷書(コレは書き順は無い、好きなように書きやすいようにとのこと)

コレは良寛流 良寛さんはいつも空に向かって 指で練習していたとか

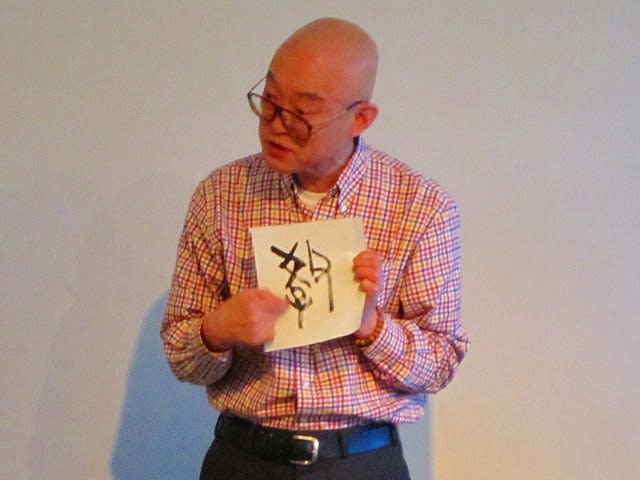

コレは教えるという 教 という字の昔の形 旁の左上から下へ下がる部分は 鞭を表し、教えるとはやさしさばかりではダメであるということを表しているのだと。

コレは展示されている西郷隆盛さんの書の言葉である。書は写真禁止でしたので。

やはり 人生努力を忘れ、惜しんではならないのだな。北川フラムさんの親父さんの姿を思い出せ。そしてイチローを!

講演から

文字はまず誤りなく読めること、その次は 誰が書いたかわかることが大事。書家への殺し文句はあらまるで活字の様 という のだそうだ。

呼吸が大事。呼気の時に人間は安定し活き活きしている。吸気の時は不安定。書も、筆で書く時は呼気で書き、又次も呼気から 始める。 コレは人間の行動全てにあてはまる。 武術で技をかける時は己が呼気の時であり、相手の吸気の時を見計らって掛 けるのである。

練習する時間が無い人は、僅かな時間に集中することと。

展示会に出品する時は500~600枚書くそうで、その中から出すのは、書いた記憶のないものが多いそうである。

普段接しない世界の人の話はおもしろい。 この川村龍州さんの人柄もざっくばらんで 気さくな人であった。

これは 戦記ではなかったが、戦には負けたが外交で勝つ ということを聞いたことがあるが、まさにこの外交の駆け引きのノンフィクション的作品である。日露戦争の最後、日本は満州で陸軍が多大な犠牲を払った末ロシア軍を駆逐していた。また海軍は日本海でバルチック艦隊を壊滅させていた。戦況は日本がはるかに有利に見えていた。しかしここまで来たものの、満州における陸軍は弾薬、将兵とも底を付く状況これ以上の戦争続行は不可能であった。一方、ロシアはシベリア鉄道を利用し西方からの精鋭兵士を続々と輸送し、日本の3倍の兵力を結集して、巻き返しを図ろうとしていた。しかし、当時のロシア帝国には 共産党が台頭してきており無駄な戦争は止めようとの国民感情が高まっていた。 そこで、アメリカのルーズベルト大統領が両者の仲介を図って、アメリカ ポーツマスに於いて、講和会議がもたれることとなった。 日本の代表は、小村寿太郎、そしてロシアはウィッテであった。後のない日本の小村と、ロシアの領土は全く侵されていないウィッテ、 この両者の外交上での駆け引きが緊迫感ある文章で記述されている。

そして この会議にかけた小村寿太郎の己の利害、名誉など全てをかまわずにこの講和にむけた姿が赤裸々に記述されている。

文中から 『かれは、ルーズベルトの講和斡旋の努力に十分感謝はしていたが、かれを心から信頼しているわけでは中田。長い外交官せいかつのあいだに、一つの動きの背後には、必ず大小を問わずなにかの意図が隠されていることを知っていた。疑惑をいだき、その裏に秘められたものを的確に突き止めることが外交の基本でもある。』 と、なるほど、われわれは事件の表層のみを見てすぐ目を逸らしてはならないのだ。 『外交は、攻めと守りの術を巧妙に駆使し,自国の利益を守る為他国との間でむすばれた約束事を一方的に破棄することさえある。』 奥が深いのだ。良い子ぶってばかりではだめなのだ。

この当時、日本は二流国で、ロシアは一流の大国であった。ルーズベルトはこの日露戦争に日本が勝つことによって、将来アメリカと日本が競い合うことを、早くもこのとき感付いていたようである。政治家とは恐ろしいものであるが、さすがであろう。

この勝利により、明治維新より列強の植民地にならないよう這い上がってきた日本は、アジアの大国になった。そして次ぎは満州から中国へと向かいつつ、この当時はアメリカの好意を得ていたが、次第に競合するようになり、やがて太平洋戦争へと向かっていったのだ。

この大事な講和会議を見事に妥結させた、小村寿太郎の力の大きさを改めて知った。そしてその私生活をも。

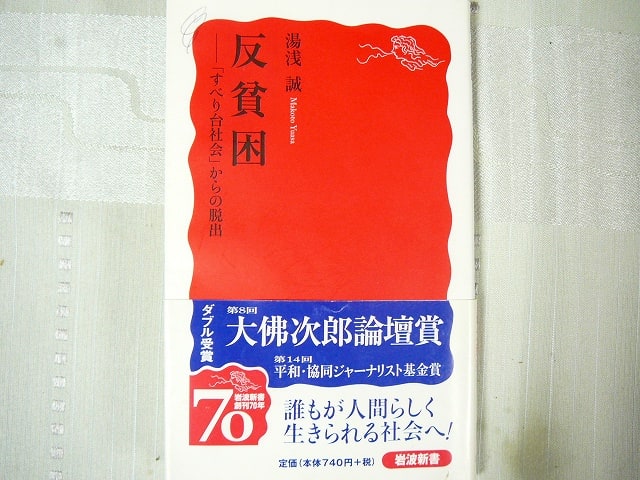

反貧困 湯浅 誠

この本を読み終えて もう一月近く経ってしまっている。 なかなか自分の中で消化しずらかった。先日の堤果歩さんの 貧困大陸アメリカを読んでから、また自分の息子達の将来を考えてか、手に取った次第。しかし、貧困と云われても今の私には実感が湧かないというのも事実である。息子の一人も年収を聞けば200万そこそこ。しかし、そんな不自由な暮らしのそぶりは見せないで居るが、果たして?

しかし、もう一つ知りたいキーワードがあった。 自己責任 という言葉。 コレはイラク戦争時、向うのゲリラに捉えられ身代金を請求された若者達に、日本中とも思われるほどの自己責任という言葉でもって非難した時の言葉である。 しかしこの言葉がこの現代の貧困事情にも出てくるのだ。 今のフリーター、ニート、非正規社員、等の立場にあって、十分な収入が得られず貧困状態の人たちに対して、それh自分の努力が足りないから、すなわちあなたの貧困はあなたの自己責任に帰するという訳である。

果たしてそうなのであろうかと問いを投げかけて、著者の湯浅さんは、ごく一部の例外、稀なケースはあるものの、マスで見ると正社員と同じく精一杯働いてもやはり貧困から抜け出せない人達が大勢いると。なぜか?という答えに、湯浅さんはその人その人の背負わざるを得なかった境遇や、条件(これを 湯浅さんは“溜め”と呼んでいる)を見極めなくてはならないと、そして本当に自己責任といえるか判断して欲しいと言っている。 そうすると、貧困で困って居る人たちの多くは、そうするしかない、他への選択肢がない状況に陥っている。その泥沼の中で精一杯努力しているのである。ここで 溜め とは、その人がもっている就職に有利な条件、例えば人脈、技術、才能、親の援助、とかいった物を指しこれらがあると他への可能性、或いは選択肢が増すというわけである。しかしこの溜めのない人に向かって、現状より他に選択肢のない人に向かってそれを自己責任だと押し付けるのはおかしい。彼らには何の責任がとわれるのだろうか?むしろ精一杯働いているにも生活が苦しいというのは、社会の制度がひずんでいるからではないのか!

日本国憲法で、最低限の生活保障が確保されているにもかかわらず、それを謳っているだけで政府も地方行政も救済をむしろ拒んでいるように見える。

もう二つ 生活保護申請に対して行政が何かと仕向けないことを、『水際作戦』と呼ぶらしい。

もう一つは、『見えにくさ』こそが、貧困問題の最大の特徴である。

マラソン チョン ユンチョル 監督

久しぶりの韓国映画です。今までは恋愛物がほとんどだったのですが今回は違いました。

ある一家の長男が 自閉症でした。小さい時には母親はその子を育てるのに自信を失い家族で行った混雑する動物園の中でその手を離したしまったのです。やっと見つけたわが子を抱いて決してもう離すまいと決心する母親。母親はこの子の為にと思いマラソンを勧めることにした。有名なマラソンコーチを訪ねてお願いもした。このように生きる母親からは やがて 夫も次男も離れていってしまう。そんな彼女の願いはこの子が自分より1日でも早く死んでくれること、とコーチに告白する。 そんな中自分がストレスの為胃潰瘍になって倒れてしまう。 自閉症の子は20歳を過ぎても治らず、自分も周囲からもそんなにしてやっても一体何が変わるのかと思いつつ病院のベッドの中でマラソンは私の押し付けであったかも知れないと後悔する。 しかし、コーチと目ざしていたマラソン大会に、息子は自分でゼッケンをつけて参加してゆく。 この話は韓国での実話にん基づいているようです。

昔、長野SO大会があり、その時我が家でも韓国のスケート選手二人のホームステイを受け入れました。 自閉症の子もいました。その時のことを思い出します。

韓国映画はてんぽがスローだといわれ、日本ではやや敬遠されがちに思われているようですが、味方を変えれば丁寧にさまざまな要素を取り込みながら、観るものに余韻を残しながら進んでゆく、印象深い作品となっているようです。言い方を変えれば日本映画は、ストーリーのスマートな展開だけで上滑りというか、後に残る印象が薄いようにも思えます。

連休は また韓国映画を探します。

写真は善光寺さんで見つけた可愛いお地蔵さん