性格俳優の緒方拳さんが 71歳で亡くなった。肝臓ガンだそうだが、死ぬまで決して他人に漏らしてはいけないといっていたそうである。 最後の出演作品、NHKのドラマ 帽子職人 の宣伝バージョンを見ると、昔の体格の良い面影は全く無く骨皮に痩せていて、しかし 表情などは そのような病気のやつれ姿など微塵も見せない。さすがだなぁ!役者根性だな! と感嘆。

性格俳優の緒方拳さんが 71歳で亡くなった。肝臓ガンだそうだが、死ぬまで決して他人に漏らしてはいけないといっていたそうである。 最後の出演作品、NHKのドラマ 帽子職人 の宣伝バージョンを見ると、昔の体格の良い面影は全く無く骨皮に痩せていて、しかし 表情などは そのような病気のやつれ姿など微塵も見せない。さすがだなぁ!役者根性だな! と感嘆。

この緒方拳さんの作品をいくつか見ておこうと借りたビデオが 楢山節考 である。

監督 今村昌平 主演 緒方拳 坂本すみ子 原作 深沢七朗

昔の日本の農村は貧しかった。では みんなが協力し助け合って生活していた。それで やっとの事で生きて行けたのである。 そのでの約束事、掟を守らなかったり、また 迷惑を掛けたりすると本当にひどい仕打ちを皆から受けたのである。例えば、掟としては70歳になると楢山行といって云わば姨捨になる。 また 皆に迷惑をひどく掛けた場合は、根絶やしといって その内のもの全員が殺されてしまうとかである。 この当時は 働けなくなった老人や、生まれても育てる余裕のないときは赤子も 捨てられていたのである。 こうして今まで 日本の農村は維持されてきたのである。 まさに 昔の人々の血と汗と もう一つ命の積み重ねによって守られてきたのである。

内山節さんの 死んだらお山に帰る という信仰は 確かに日本の農村にあったのだろう。

村の中に居てこそ、一生平和に暮らせたというが、今から想像すると、逃げ出したくなるほどの。慣習が ぎっしりとあったであろう。

日本の裏の生の姿の一面を想像させてくれた 印象深い作品でした。

後日 早速 原作を読んでみました。 映画は これにほぼ忠実でした。

原作と 映画化されたものの比較 なるほどと 視覚化されたものは わかりやすく印象も強かった。 では 何がうしなわれたのだろうか?

ドキュメンタリー映画 といってよいのでしょう、映画 花はどこへ行った を Chacha さんと観にいってきた。

ドキュメンタリー映画 といってよいのでしょう、映画 花はどこへ行った を Chacha さんと観にいってきた。

いつの間にか キンモクセイが 満開です。

いつの間にか キンモクセイが 満開です。

下重暁子さん 私よりひと回り年配で 今は評論家?随筆家?といった肩書きで 以前から憧れ?素敵な女性だなぁと思っていた方です。 ふと手に取ってみてふんふんとうなずける事が書き綴られていたので購入しました。

下重暁子さん 私よりひと回り年配で 今は評論家?随筆家?といった肩書きで 以前から憧れ?素敵な女性だなぁと思っていた方です。 ふと手に取ってみてふんふんとうなずける事が書き綴られていたので購入しました。

先月 約2週間前に 皮膚科で 液体窒素で処置してもらった

先月 約2週間前に 皮膚科で 液体窒素で処置してもらった

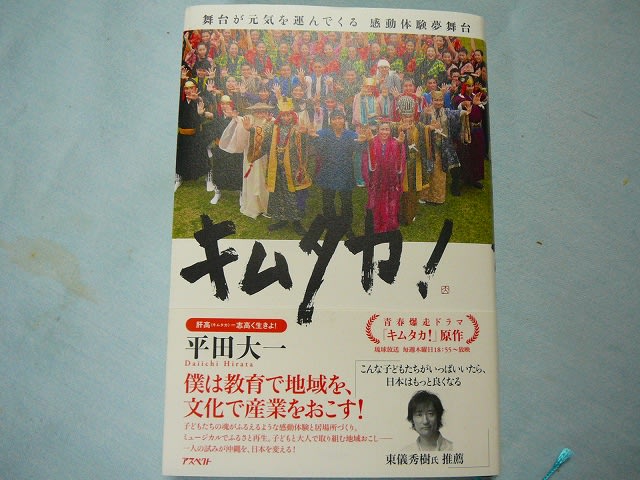

キムタカ

キムタカ