「ARCTIC」は北極圏という意味。

ロバニェミだけでなく、北極圏全般について科学的と文化的と二方向から展示している。

印象的な建物はデンマーク人の建築家によってデザインされたモノで「夏は温室みたいになって暑い」という評もあるそうだが、冬はとにかく美しいのです↓

↑入り口からまっすぐに続くガラスの屋根の回廊の先には川が見える。

ケミ川とオウナス川の合流点に向かってまっすぐに突き出した建物なのだ。

入口↓

そのの前の階段↓今年はやっぱり雪がすくない

↓こんな時もありました

↓建物自体が地面にもぐりこむようにつくられているので、入り口が道路のずっと下にあるのです↓

↓「この鐘はなんですか?」

↑以前からあったが、そう質問されてはじめてちゃんと解説を読むと、ペチェンガにあった「霧の鐘」とあった。

それって何?

調べていくと20世紀初め、フィンランドがたどった苦難の歴史がわかった。

↓フィンランドの国土は「片手をあげて手を振っているようなカタチだ」と形容される↓※ウィキペディアの地図より

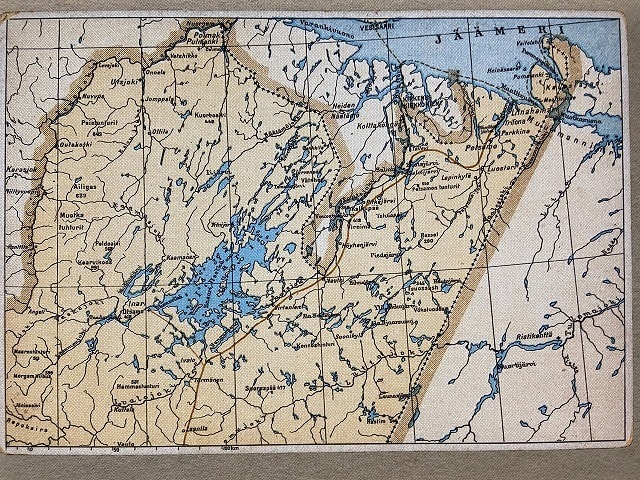

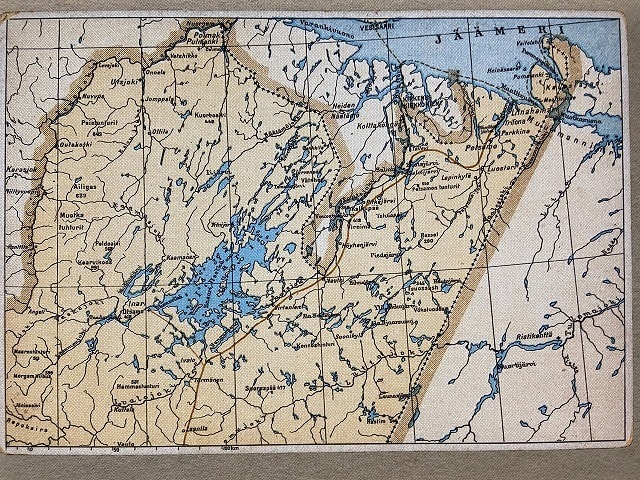

しかし、実は↓1921年から1944年までは「両手」があった↓

右の手の部分が「ペツァモ=ペチェンガ」と言われるエリアで、ソビエトから独立をかちとった第一次大戦後にはフィンランド領だった。

↓霧が出やすいこの場所を航行する船の為、難所には二十秒に一回鳴らすこのような鐘が設置された。

鐘はそのころにヘルシンキの工房でつくられたことがわかっている。

1940-44ソ連の侵入を防ぐために心ならずもナチスドイツと同盟を結んでいたフィンランド。

ドイツ軍はこの地域からソ連領の大都市ムルマンスクへの侵略戦争をはじめた。

1944年、戦局が逆転しソ連の勝ちがみえてくると、フィンランドは領地の一部をソ連に割譲して平和条約に同意してもらった。

ソ連領になる前に、この鐘はフィンランド領に避難してきたというわけだ。

なるほど。

**

サーモン漁はもちろん大きな産業だった

ケミ川では毎日トン単位のサケがとれたそうである。

↓毛皮とサケとがロバニェミの交易で重要な産業になっていた。

ところが、この状況は1948年に激変する。

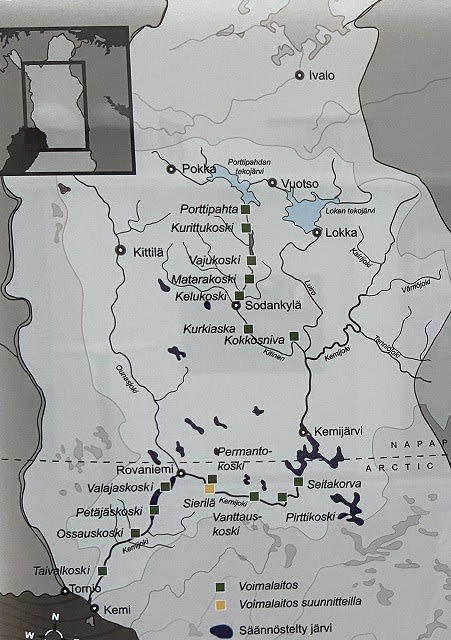

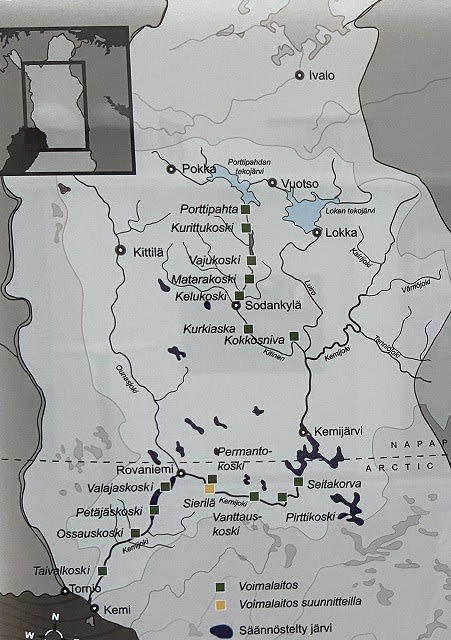

↓ケミ川に発電所が建設されはじめたのである。

フィンランド最長550㎞のケミ川は河口から上流まで十四のダムが出現し、サーモンがあがってくることはなくなってしまったのだった。

***

エルク↓は北米では「ムース」と呼ばれている。トナカイとはまったくちがう。

北極圏の生き物の展示もいろいろあります。

****

寝転んでオーロラを見上げることができるこんなコーナーもあります↓

空にはこんな↓

↓こんなすごいのが見られると良いですね(^.^)

↓あれ?何か覗き込んでいる姿になった↓

北極圏のサーメの人々の伝説では、雪原を走るキツネがまきあげる雪煙がオーロラになるとされているのです。

ロバニェミだけでなく、北極圏全般について科学的と文化的と二方向から展示している。

印象的な建物はデンマーク人の建築家によってデザインされたモノで「夏は温室みたいになって暑い」という評もあるそうだが、冬はとにかく美しいのです↓

↑入り口からまっすぐに続くガラスの屋根の回廊の先には川が見える。

ケミ川とオウナス川の合流点に向かってまっすぐに突き出した建物なのだ。

入口↓

そのの前の階段↓今年はやっぱり雪がすくない

↓こんな時もありました

↓建物自体が地面にもぐりこむようにつくられているので、入り口が道路のずっと下にあるのです↓

↓「この鐘はなんですか?」

↑以前からあったが、そう質問されてはじめてちゃんと解説を読むと、ペチェンガにあった「霧の鐘」とあった。

それって何?

調べていくと20世紀初め、フィンランドがたどった苦難の歴史がわかった。

↓フィンランドの国土は「片手をあげて手を振っているようなカタチだ」と形容される↓※ウィキペディアの地図より

しかし、実は↓1921年から1944年までは「両手」があった↓

右の手の部分が「ペツァモ=ペチェンガ」と言われるエリアで、ソビエトから独立をかちとった第一次大戦後にはフィンランド領だった。

↓霧が出やすいこの場所を航行する船の為、難所には二十秒に一回鳴らすこのような鐘が設置された。

鐘はそのころにヘルシンキの工房でつくられたことがわかっている。

1940-44ソ連の侵入を防ぐために心ならずもナチスドイツと同盟を結んでいたフィンランド。

ドイツ軍はこの地域からソ連領の大都市ムルマンスクへの侵略戦争をはじめた。

1944年、戦局が逆転しソ連の勝ちがみえてくると、フィンランドは領地の一部をソ連に割譲して平和条約に同意してもらった。

ソ連領になる前に、この鐘はフィンランド領に避難してきたというわけだ。

なるほど。

**

サーモン漁はもちろん大きな産業だった

ケミ川では毎日トン単位のサケがとれたそうである。

↓毛皮とサケとがロバニェミの交易で重要な産業になっていた。

ところが、この状況は1948年に激変する。

↓ケミ川に発電所が建設されはじめたのである。

フィンランド最長550㎞のケミ川は河口から上流まで十四のダムが出現し、サーモンがあがってくることはなくなってしまったのだった。

***

エルク↓は北米では「ムース」と呼ばれている。トナカイとはまったくちがう。

北極圏の生き物の展示もいろいろあります。

****

寝転んでオーロラを見上げることができるこんなコーナーもあります↓

空にはこんな↓

↓こんなすごいのが見られると良いですね(^.^)

↓あれ?何か覗き込んでいる姿になった↓

北極圏のサーメの人々の伝説では、雪原を走るキツネがまきあげる雪煙がオーロラになるとされているのです。