○ 厚生労働省が発表した認知症患者の予測値等に関する問題点

私がフェースブック(及びもうひとつのブログである「脳機能から見た認知症」)に載せてあるように、5月末から6月の中旬までドイツに行ってきたのです。ドイツ南部のミュンヘンからピィディングを経てオーストリアのザルツブルク周辺を中心にして、高校の時の同級生を含む同期生達男女計7人で、大型のボックスワゴンを借りて周遊してきたのです。たまたま、「百年に一度」と言われる大洪水に遭遇はしたのですが、レンタカーでプライベートの旅だったおかげで、カーナビを頼りにルート検索して行程を様々に変更し、たまたま行き会ったレストランで旬で絶品のシュパーゲル(白アスパラガス)を食する等、それほどの支障もなく旅行を楽しめ、「前頭葉」が燃えたぎるほど活性化する濃密な時間を過ごすことができたのです。文章の合間に載せてある写真はその時に撮ったものの一部ですので、ブログを読んでくださっている皆さんも、雰囲気なりともお楽しみください。

私たちが旅行を楽しんでいる間に、厚生労働省が発表した2つの「テーマ」(「認知症患者」の総数とその「予備軍」とされる人達の「判定基準」)の問題点について、ここで少し問題を指摘しておきたいと思うのです。権威ある研究機関が調査したものを厚生労働省が発表した数値や基準なのですから、誰もがその数値や基準(「軽度認知障害」の概念とその定義)をそのまま信じるだろうと思うからです。特に、認知症専門の医師達がその基準を鵜呑みにして診断に使用する可能性が高いと考えられるので、問題提起しておきたいと考えるのです。どちらの見解を信じるかは皆さんの選択なのですが、私達は名もなく、権威には乏しくても、内容については格別の自信と確信を持って、このブログを公開していることを蛇足ながら一言付け加えておきたいと思います。

最初に取り上げるのは、厚生労働省が発表した「認知症」の人達の総数に関わる問題です。昨年の8月に発表された時の数字が300万人でした(それまでは、200万人としていた数値を一気に100万人増やして300万人に修正したのです)。今年の6月に発表された数字は2012年基準で460万人でした(65歳以上の高齢者の15%に相当する人数)。この増え方の単位の大きさから考えるに、実態として毎年それだけの人数が増えているというのではなくて、推計値の出し方或いはその根拠となる算式又は考え方自体に欠陥があると私達は考えるのです(余りにも大雑把過ぎて信頼度が低い)。その根拠と問題点を、今回のブログで提起しておきたいと考え、予定していたテーマを急遽変更して、この問題を取り上げることにしたのです。私たちは、「アルツハイマー型認知症」に特化して、その研究や市町村の「地域予防活動」の指導をしていますので、ここでも「アルツハイマー型認知症」に関わる問題という視点からの指摘ということになります。

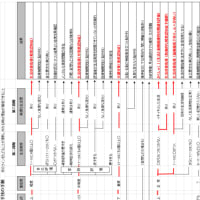

いろいろな種類が数多くある認知症の大多数、90%以上を占めるのが「アルツハイマー型認知症」ですので、認知症の患者の総数が460万人いるということから計算すると、「アルツハイマー型認知症」の患者数は約410万人ということになります。但し、認知症の専門の医師達は、米国精神医学会が定める「アルツハイマー型認知症」の診断規定である「DSM-4」を基準として、「アルツハイマー型認知症」の診断をしているのが通常なので、その第二の要件に規定されている「失語や失行や失認」等の極めて重度の症状が確認されないと、「アルツハイマー型認知症」とは診断しないのです。従って410万人という人数は、「失語や失行や失認」という極めて重度の「認知症の症状」を呈しているとされる人達、言い換えると「アルツハイマー型認知症」の末期段階の人達(私たちの区分で言う「重度認知症」の段階の人達)だけの数ということになるのです。ところが、私たちが開発した「二段階方式」を活用して、脳の機能レベルとその直接のアウトプットとしての症状を精緻に調査し判定した実態としては、それよりも症状の程度が軽い「アルツハイマー型認知症の症状」を発現している極めて多人数の高齢者が存在しているのです。その人達は、上記の数字には、算入されていないということが重大な問題なのです。

このブログで何度も指摘し説明しているように、「アルツハイマー型認知症」だとは考えないで、何らの脳リハビリ対策も施さないままに2~3年の間放置していると、「小ボケ」は「中ボケ」の段階に進み、「中ボケ」は「大ボケ」の段階に進むのです。「小ボケ」は回復させることが容易、「中ボケ」は回復させることが未だ可能、「大ボケ」になってしまうと回復させることは困難というのが、極めて多数例での体験に基づく、私たちの「経験法則」なのです。私たちの区分で言う「軽度認知症」(小ボケ)の段階の人達と「中等度認知症」(中ボケ)の段階の人達は、「二段階方式」などの神経心理機能テストで脳全体の司令塔である「前頭葉」(前頭前野のことを言うものとする。以下、同じ)を含む脳の機能レベルを確認すれば、認知症の症状を発現していることが容易に確認できるにも拘わらず、上記の人数に算入されていないことが大問題なのです(「小ボケ」及び「中ボケ」段階の人達の認知症の症状については、ここを「クリック」してください)。

なお、医療機関で脳の機能レベルを判定する場合に神経心理機能テストであるMMS等を使用しているところがたまにありますが、MMSでは肝心の「前頭葉」の機能レベルを測定することはできないのです。脳全体の機能のメカニズムからして、「前頭葉」の機能レベルを測定することなしには、「小ボケ」や「中ボケ」の的確な判定は困難であり、症状に偏った、いい加減な判定になってしまうのです。その上、上記の人数に算入されていない、「小ボケ」と「中ボケ」の数を合算した人数は、「重度認知症」(大ボケ)の段階の人達の人数の4倍にもなるというのが私たちの推計です。これが、厚生労働省が発表した数字の1つの問題なのです。

(コーヒー・ブレイク)「重度認知症」(大ボケ)の段階にまで脳の機能が衰えてくると、回復させることは困難となり、対応策としては「介護」しか残されていないのです。その上、回復させることが困難なだけでなくて、「アルツハイマー型認知症」の特徴として身体がもつかぎりその間ずっと症状は重症化していくので(脳の機能の衰えに対応して、発現してくる症状が更に重いものになっていく)、介護する側の家族の精神的、肉体的および経済的な負担がとても大きくなっていくことが問題なのです。「重度認知症」のお年寄りを抱え支える人達の人生をどのように考えるのかという問題をここで提起しておきたいのです。「アルツハイマー型認知症」は、廃用症候群に属する単なる生活習慣病であり、早期診断により(「小ボケ」及び「中ボケ」の段階で見つけること)回復させることもできるし、更には発病を予防することもできる認知症だからなのです。「予防」と早期診断による「回復」というテーマをシステム化し、社会の中に構築し、そこで浮いてくる資金を使うことによって、家族介護に頼るのではなくて「施設で介護する」という政策が可能となるのです(ここを「クリック」してください)。

本題に帰って、認知症が専門の精神科医は、米国精神医学会が定める「DSMー4」の規定に依拠した基準で「アルツハイマー型認知症」の有無の診断を行うために、その第二の要件に規定されている「失語や失行や失認」といった「重度認知症」(大ボケ)でも末期にならないと発現することがない「極めて重度の症状」を確認できないと、認知症とは診断しないのです。世界中の認知症専門の医師たちが診断の基準に採用するくらいだから、権威は世界一なのでしょうが、回復させることが困難な末期の段階で見つけているだけなのです。まさしくそのことが原因で、「アルツハイマー型認知症」は、「回復させることが出来ないし、予防することもできない」原因不明の病気にされてしまっているのです(そもそもこの見解自体が重大な誤りであって、見つけるのが遅すぎるだけなのです)。失語や失行や失認という極めて重度の症状だけを取り上げて、且つその症状に限定して、「アルツハイマー型認知症」診断の第二の要件としている「DSMー4」の規定のせいで、早期の段階で見つけると回復させることができる病気なのに、「原因不明で治らない病気」にされてしまっているのです。

「DSMー4」の規定が幅を利かせている結果として、失語や失行や失認などの重い症状が発現してきていないもっと軽い段階、私達の区分で言う「軽度認知症」や「中等度認知症」の段階で発現してきている症状は、認知症の症状ではなくて、不活発病や単なる老化現象だと考えられ、見過ごされているのです。もっと軽い段階を見つけることが出来る基準に変更すべきなのですが、それも、脳全体の司令塔の役割を担っている「前頭葉」の働きの仕組みや「正常老化」の性質或いは、「意欲と注意の集中力と注意の分配力」という「前頭葉」の三本柱の機能等に対する理解がない現状では、どんなに高名な学者をどれだけ動員したところで無理なことと言わざるを得ないのです(ここを「クリック」してください)。あと2~3年が経過すれば、東日本大震災の被災地の極めて多数の高齢者達の間に、日本の他のどの地域にも見られない極めて高い割合で起きてくる、「アルツハイマー型認知症」の発病と重症化の現象が、このブログで公開している「アルツハイマー型認知症」発病の原因とそのメカニズムについての私達の主張が正しいことを、疫学的に証明してくれることになるのです。

ところで、「若年性のアルツハイマー型認知症」などという言葉が認知症の専門家達から提起され、「働き盛りの50歳代でアルツハイマー型認知症を発病する人達が増えてきている」などとして、テレビなどでも取り上げられているのですが、50歳代で「アルツハイマー型認知症」を発病する人は、極めてまれなケースにすぎないことを指摘しておきたいのです。このブログの中で何度も言及してきたように(「症例を自らの手で多数診断している人なら分かるように)、「アルツハイマー型認知症」の発病は、加齢(60歳を超える年齢)」という要件が、発病の第一要件になるからです。「若年性認知症」とは、本来遺伝子の異常が原因で若年者を対象として発病するのが特徴である「若年性アルツハイマー病」のことであって、その数は、認知症全体の1%程度を占めているにすぎないのです。一部のマスコミ(学者)が騒いで取り上げていて、働き盛りの50歳代で発症するとされる所謂「若年発症のアルツハイマー型認知症」とは、(側頭葉性健忘症などの認知症ではないが、認知症と紛らわしい病気)をよく知らないがために、誤診し或いは誤解している医師や学者の見解の受け売りにすぎないのです(ここを「クリック」してください)。反響が大きいだけに極めて問題だと思うのです。

そもそも、「アルツハイマー型認知症」(老年性アルツハイマー病とも呼称される)であれ、「アルツハイマー病」(若年性アルツハイマー病とも呼称される)であれ、認知症を発病している限りは「前頭葉」の働き具合(機能レベル)が異常なレベルにあることが一番の特徴であり、真っ先に確認されるべき要件なのです。ところが、上述の「側頭葉性健忘症」は、重度の記銘障害(新しい情報が記憶できない)を特徴としながらも、「前頭葉」の働き具合が正常なのが特徴なのです。誤診や誤解をしている人達は、「前頭葉」のことを失念しているか、知らないか、機能レベルを確認する手技を持ち合わせていないかの、いづれかなのです。

最後に、厚生労働省が発表した内容についてのもう1つの問題について、問題を指摘しておきたいと思います。それは、「アルツハイマー型認知症」の「前駆的な段階」の判定(診断)基準として提唱されている、「軽度認知障害」(MCI )という概念が抱えている問題です。権威ある人達は、「軽度認知障害」(MCI)なる概念を持ち出して、認知症になる可能性がある「軽度認知障害」の高齢者も約400万人いると推計されています。65歳以上の4人に1人が認知症の“予備軍”ということのようです。しかも、認知症の予備軍とされる人達、「軽度認知障害」と判定される人達のうち最終的に認知症を発病するとされる人たちは、その僅か10~15%程度だと予測されてもいるのです。

そもそも、「MCI」(mild cognitive impairment)の概念は、「軽度認知障害」、或いは「軽度認知機能障害」と訳されていて、種々の認知症(特に、「アルツハイマー型認知症」)に進行する可能性がある、認知症の前駆状態に関わる概念とされているのですが、これにも大きな問題があることを指摘せざるを得ないのです。MCIは、日常生活は送れるが、1日前の出来事を忘れることがあるなど「認知機能」が低下した状態を言い、「認知症ではないが、アルツハイマー型認知症に進行する場合が相当程度考えられる」とされていて、正常加齢と認知症との間に位置する知的グレイゾーンとしてクローズ・アップされてきた概念なのです。

このMCIという概念もそれなりに権威があるとされているのだろうとは思いますが、脳の機能を取り上げながら、そもそも脳全体の司令塔の役割を担っている「前頭葉」を含む脳の機能レベルが取り上げられないで、且つそのアウト・プットである症状(然も、「記憶の障害」を中心とした極めて対象範囲が広くて、且つその程度及び態様が曖昧な症状)だけを選択的に取り上げて、「アルツハイマー型認知症」の前駆的な状態を判定する基準としていること自体が、判定基準としては、適切な機能を発揮し得ないと考えるのです(取り扱う医師の考え方次第で、「アルツハイマー型認知症」の前駆的なものでもないのに「前駆的症状」と診断してみたり、或いは「アルツハイマー型認知症」の症状そのものであるのに「前駆的な症状」と診断されるというようなことが、しばしば起こりうると考えられるからです)。DSMの規定のように、末期の段階にならないと発現してくることがない極めて重い症状を「診断の要件」としているがために、せっかく見つけても手遅れ(治せる可能性がない)となっているのに対して、MCIの場合は、もっと軽い段階をみつけようとする姿勢或いは考え方自体は素晴らしいと思うのですが、「記憶を中心」とする症状に目が向きすぎていたり、相変わらず程度や態様についての客観的な基準がない(私たちが採用しているような「前頭葉」を含む脳の機能レベルというような客観的な基準がない)ところに重大な問題があると言わざるを得ないのです。

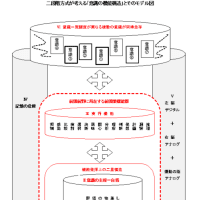

「前頭葉」の働きが異常なレベルになってくると、左脳も右脳も運動の脳も正常な機能レベルにあろうとも、その条件下での脳全体としてのアウトプットは、異常なものとなり、認知症の症状を示すのです。この段階が、私たちの区分で言う「軽度認知症」(小ボケ)の段階であり、「社会生活面」に明確な支障が出てくるのです。この段階を放置しておくと、「前頭葉」の機能低下がさらに加速度的に進行していく中で同時に、「軽度認知症」の段階では未だ正常な機能レベルにあった左脳、右脳及び運動の脳も異常なレベルに機能が低下していくのです。この段階を私たちは、「中等度認知症」(中ボケ)と定義しているのですが、この段階での脳の機能レベルのアウトプットは、「家庭生活面」に明確な支障が出てくるのです。

世間では、上述したように、DSMの規定に依拠した「アルツハイマー型認知症」の診断を行うために、失語や失行や失認といった私たちの区分で言うところの「重度認知症」(大ボケ)の段階でも後半にならないと発現してこない極めて重い症状が確認されないと「アルツハイマー型認知症」とは診断されないのです。そのため、私たちが開発した「二段階方式」のような神経心理機能テストを活用して判定すれば、「前頭葉」を含む脳の異常な機能レベルとその直接のアウトプットである認知症の症状が確認されるにも拘わらず、「アルツハイマー型認知症」そのものであり、回復させることが可能な早期の段階である「軽度認知症」(小ボケ)も「中等度認知症」(中ボケ)も、認知症とはされないで見落とされているのです。その問題を解決することを目的として考案されたのかどうかは知りませんが、「軽度認知障害」(MCI)などという極めて曖昧な基準に頼っていたのでは、これまた見落とされてしまうことになるのではと危惧しているのです。

「認知機能」という表現を使用しながらも、認知機能の根幹をなす「前頭葉」の機能レベル及びその三本柱の機能である「意欲、注意の集中力及び注意の分配力」の機能レベルを客観的に計測し判定することもしないで(その客観的な手技さえ持たないで)、更には、「DSM-4」の改訂版である最新の診断基準「DSM-5」では捨て去られた、「記憶の障害」という極めて曖昧な概念(「記憶の障害」の程度を規定する基準さえも持たない)を未だに判定の重要な要素とするMCI(軽度認知障害)という概念/基準は、個別ケースでの医師による判定結果がそれぞれに異なる危険を内包していることを指摘し問題提起しておきたいのです。

注)本著作物(このブログA-89に記載され表現された内容)に係る著作権は、(有)エイジングライフ研究所に帰属しています。

エイジングライフ研究所のHP(ここを「クリック」してください)

脳機能からみた認知症の初期の見わけ方(IEでないとうまく表示されません)